La migration n’est pas une crise : notre défi, l’hospitalité !

Depuis quelque mois, on parle moins de « la crise des migrants ». Entre autre, du fait du démantèlement des camps de réfugiés à Calais qui étaient le symbole de « la crise » en France. Dans ce contexte, il semble nécessaire de rappeler que les défaillances de l’asile sont toujours prégnantes.

Le vrai sort d’un migrant, ce n’est pas la belle intégration, les cités radieuses et les montagnes d’argent français ; plutôt les attentes infinies, la vie indigente, les quotas, les déboutages, l’enfermement, les évacuations, le harcèlement policier. Bien plus qu’une évidente réalité, la « crise migratoire » est un élément de discours servant alors à justifier ces conditions dramatiques de « gestion » des exilé-es.

Il reste bien sûr quelques esprits sensés pour suggérer qu’il y a moins une « crise » des « flux migratoires », qu’un mal chronique de l’accueil et du droit d’asile. Une lectrice nous a fait parvenir ses réflexions sur les conditions de l’accueil en France.

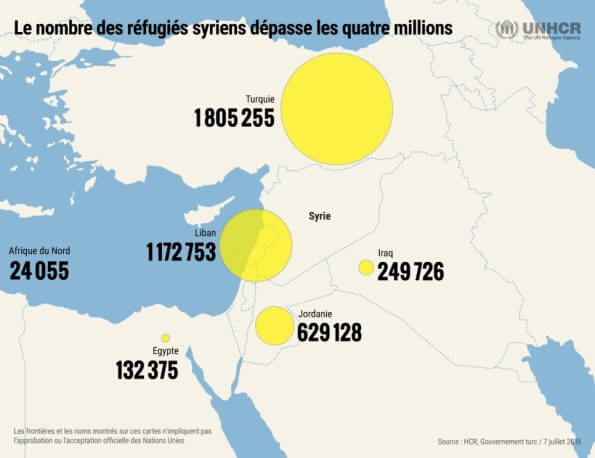

En 2015, au plus fort de la « crise », 1,2 million d’exilés frappent aux portes de l’Europe. Un million, c’est moins que le nombre de réfugiés syriens au Liban, qui a vu sa population augmenter d’un tiers ces deux dernières années1. Un article de L’Orient Le Jour titrait le 1er juillet 2015 « Un million et demi de réfugiés syriens au Liban, presque le tiers de la population ». Au même moment, comme le rappelle Pierre Coppey, président de l’Association Aurore, la France accueille moins de réfugiés, en proportion de sa population totale, qu’au début de la Vème République2.

Les usages de « la crise migratoire »

Les expressions de « crise migratoire » et « crise des migrants », si banalisées dans le discours public, éludent la pluralité et la complexité des migrations actuelles. Le phénomène qu’elles désignent n’a ni les mêmes origines, ni la même ampleur, ni les mêmes conséquences d’un endroit à l’autre du monde. C’est une évidence… Et pourtant, on n’hésite pas, dans la classe politique européenne, à invoquer d’un ton alarmiste l’idée que ce que l’Europe est en train de vivre est une « invasion » sans précédent pour justifier le repli sur soi sous diverses formes. Ce qui nous intéresse dans cet article, ce n’est pas tant une vaine entreprise de comparaison ou de relativisation du phénomène migratoire en Europe que la nécessité de changer de focale sur ces phénomènes de migration.

Parler comme d’un tout de « la crise migratoire » signifie que l’on se place du seul point de vue de l’Europe, ce qui permet de faire l’impasse sur les différentes conditions (sécuritaires, politiques, économiques, sociales, environnementales) d’émigration et par là de se désengager politiquement de toute solution en amont. Cela explique que l’on situe la crise en 2014/2015 alors qu’elle commence en 2011, notamment avec la déstructuration de la Libye et le début de la guerre en Syrie, pour ne parler que des déplacements forcés dans cette région spécifique.

Le terme de « crise » tend à détacher le phénomène de ses causes (auxquelles les Etats européens ne sont pourtant pas étrangers) et à ne voir comme conséquence qu’une « marée » humaine qu’il s’agirait d’endiguer. La focale actuelle est trop souvent une approche en termes de nombre, une approche en termes de « fardeau » et de « poids » pour les sociétés d’« accueil », une approche qui charrie avec elle un régime de crainte et de suspicion. D’abord la crainte, classique, des « profiteurs » qui affaibliraient les systèmes économiques et sociaux occidentaux, et puis la « menace terroriste » qui, en Europe, vient légitimer la nécessité d’une politique de fermeture et de fermeté des Etats, envisagée alors comme une conséquence et non comme une cause de l’ampleur des migrations.

Faut-il rappeler que les victimes de cette « crise » plurielle ne sont pas les Etats et les sociétés européennes, mais bien les sociétés d’émigration, en Afrique et au Proche-Orient notamment ? Les victimes ne sont-elles pas les exilé·es eux-mêmes, à qui on refuse l’accès au territoire européen comme la protection à laquelle ils et elles auraient droit ? Ce droit auquel faisait référence Robert Badinter, qui s’exprimait en septembre 2016 sur le plateau d’Europe 1 avec les mots suivants : « Quand la République a manqué au droit d’asile, elle s’est toujours déshonorée. Ce n’est pas un acte de générosité, c’est une obligation internationale pour la France. » Où sont ce droit et cette protection quand les nouveaux arrivants connaissent la double-peine de l’exil et d’une politique fondée sur la répression et la mise à distance des « migrants » ?

C’est un certain mélange de suspicion et d’humanité (de pragmatisme pour certains, d’hypocrisie aussi sans doute) qui se manifeste à la fois dans les discours et dans un régime vainement binaire visant à catégoriser les exilé-es entre « réfugiés (politiques) » et « migrants (économiques) », entre « bons » et « mauvais » migrant·es.

L’asile : un droit

Il nous faut ici revenir sur ce qu’est l’asile : un droit. Au droit d’asile correspond un statut, celui de réfugié. La définition de référence demeure, dans un contexte radicalement différent, celle de l’article 1 de la Convention de Genève (1951) selon laquelle est réfugiée « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays »3. Notons qu’à l’époque, les pays d’Europe de l’Ouest s’empressaient d’accueillir comme « réfugiés politiques » nombre de ressortissant·es/migrant·es de l’Est. C’est que ces migrations venaient à leurs yeux prouver la supériorité du Bloc de l’Ouest sur le système soviétique.

Ainsi, la définition de l’asile est tributaire de conventions et de procédures qui sont d’abord politiques, marquées historiquement, et qui pourtant entretiennent des représentations diamétralement opposées : celle du « bon réfugié » que l’on se doit de protéger (et qu’on érige pour afficher une posture de générosité) d’un côté et de l’autre l’image de « l’étranger » illégitime et menaçant dont il faut se protéger (et qu’on dénonce pour afficher une posture de fermeté).

Les pays signataires de la Convention de Genève se sont dotés d’institutions en charge de l’asile. Revenons, en bref, sur la procédure d’asile en France. Une personne devient demandeur·se d’asile une fois sa demande d’asile enregistrée en préfecture, sur convocation en plateforme de pré-accueil (PADA), ce qui peut déjà prendre beaucoup de temps4. Ce statut provisoire confère un certain nombre de droits sociaux le temps de la procédure : aides médicales (protection universelle maladie (Puma)), place d’hébergement en Centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA), etc.

Le dossier de demande d’asile, que l’Ofpra (Office français pour les réfugiés et les apatrides) est chargé d’examiner, contient en particulier le « récit de vie » de la personne qui doit justifier sa requête dans une lettre rédigée en français. Les motifs de la demande doivent correspondre aux critères de la convention de Genève, c’est-à-dire de la menace d’une persécution liée à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou à ses opinions politiques dans son pays d’origine et la perte de la protection de ce pays. Cette étape est déjà difficile à atteindre. Comment la procédure peut-elle aller de soi pour de nouveaux arrivants dans un pays peu ou pas connu, quand on s’étonne nous-mêmes de la complexité de n’importe quelle démarche administrative ?

Notons qu’il faut aujourd’hui, en région parisienne, faire la queue pendant 3 jours pour espérer obtenir un petit papier bleu de rendez-vous en préfecture, que ceux-ci sont distribués en nombre limité et qu’il faut ensuite chercher de l’aide pour constituer un dossier qui requiert une lettre manuscrite dans une langue que l’on ne connaît, la plupart du temps, pas. Le ou la demandeuse d’asile est ensuite convoquée à l’Ofpra pour revenir dans un entretien sur le récit fourni. Il ou elle doit alors faire preuve de « bonne foi » et mettre en scène ce qui est souvent de l’ordre du traumatisme personnel (menace, crainte, itinéraire jusqu’en France). À l’issue de ce face à face, la personne peut se voir accorder le statut de réfugié, la protection subsidiaire, ou bien être « déboutée » du droit d’asile. Elle dispose d’un délai d’un mois pour faire recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), avec parfois, l’aide d’un avocat.

Les dénis de l’asile

Dans bien des situations, les personnes n’ont même pas accès à cette procédure de « droit commun » de la demande d’asile. C’est le cas, et ce de plus en plus, pour les personnes dont les empreintes ont été enregistrées dans un autre pays européen, alors placées en procédure Dublin. Il existe d’autres cas de « procédure accélérée », quand l’Etat juge par avance que la demande d’asile n’est pas assez légitime pour bénéficier du même temps d’examen que les autres (concrètement les délais sont raccourcis, l’entretien négligé). L’une des causes de mise en procédure accélérée est le pays d’origine, si celui-ci figure sur la liste « des pays d’origine sûrs » qu’établit l’Ofpra depuis 2003, une autre des aberrations de la procédure d’asile en France. Rappelons par exemple que parmi ces « pays d’origine sûrs » figure l’Albanie. Pourtant, ce pays est la quatrième origine des demandes d’asile en 2016 en France, devant la Syrie. La demande albanaise a augmenté de près de 30 % entre 2014 et 2015, signe que la situation en Albanie ne va pas qu’en s’améliorant. Le site de l’association Espoir d’asile revient sur cette augmentation des demandes d’asile de la part d’Albanais·es liées à la vendetta, « reposant sur des affaires politico-mafieuses ou sur des conflits d’ordre privé revêtant souvent une dimension crapuleuse ou criminelle ou bien trouvant leur origine dans un motif religieux centré sur un antagonisme supposé entre chrétiens et musulmans » ainsi que des demandes « fondées sur les violences domestiques et plus spécifiquement sur les violences faites aux femmes, sur la traite des êtres humains ou encore sur l’orientation sexuelle lesquelles constitue une tendance structurelle ».

Pour autant, et selon cette même source : « Pour certains commentateurs, la plupart des demandes d’asile des ressortissants albanais seraient toutefois liées à des motifs économiques ou médicaux, ce qui expliquerait le très faible taux d’admission de l’Ofpra5» Voilà l’une des nombreuses manifestations de cette volonté de catégoriser les exilés : l’économique ou le médical sont des motifs distincts ne rentrant pas dans les critères légitimes de demandes d’asile. Et considérer l’Albanie comme un « pays sûr » ne permet pas d’envisager, ou permet de ne pas envisager, des motifs « légitimes » liés à la perte de protection de leur état. Et de renvoyer les demandeurs et demandeuses d’asile chez eux.

En France en 2016, sur 85 726 demandes d’asile, seules 26 499 ont donné lieu à une attribution de l’asile (réexamens compris).

La logique de l’asile est pervertie par les quotas et la suspicion que ceux-ci entretiennent tout au long de la procédure d’asile. Et pourtant les implications sont dramatiques pour les personnes concernées. Poussée à l’extrême, cette logique revient à accepter et aider, par différents dispositifs et à l’issue d’une longue procédure, une minorité de migrants tout en niant à la majorité d’entre eux toute dignité, à travers un double rejet symbolique et physique, le déni de reconnaissance, des traitements inhumains.

Entre les violences physiques subies par les migrants lors d’évacuations de camps, à Paris ou à Calais notamment, les interdictions pour les associations de distribuer de la nourriture ou des couvertures sur ces mêmes sites, les exemples honteux abondent dans l’actualité de ces derniers mois. Sans parler du nombre croissant de mises en rétention et d’expulsions, passées sous silence, même lorsqu’elles sont criminelles.

C’est que l’interdiction absolue de renvoyer toute personne vers un pays où elle serait exposée à des violations graves de ses droits humains est l’un des principes fondamentaux que doivent respecter les signataires de la Convention de Genève. La France a déjà été condamnée en 2015 par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour des renvois au Soudan. Pourtant, elle a renoué avec cette pratique après quelques mois seulement. Fin 2015, quatre Soudanais ont été renvoyés, alors qu’ils étaient exposés dans leur pays d’origine aux représailles de services de sécurité responsables de graves violations des droits humains, de détention arbitraire et de torture.

Les OQTF (Obligation de quitter le territoire français) tombent arbitrairement et abusivement, sur des personnes déboutées du droit d’asile ou bien n’ayant pas (encore ?) fait leur demande – car encore faut-il vouloir rester en France pour pouvoir être informé sur les démarches et aidé dans celles-ci. Non seulement les critères de la Convention de Genève sont arbitraires, mais son application aussi est soumise à des procédures nationales encore plus arbitraires, avec les aléas qu’elles impliquent au cours de la procédure. Sur deux demandeuses d’asile dans une situation comparable par exemple, l’une aura été bien préparée, l’autre aura été moins convaincante au cours de son entretien, parce que l’interprète parlait un arabe maghrébin et non soudanais, ou parce qu’elle était déstabilisée par le ton suspicieux et inquisiteur de son inspecteur…

Le tri sélectif des migrant·es

Sur notre approche du fait migratoire en termes de stocks qui implique une logique de tri, Smaïn Laacher, un sociologue algérien, écrit la chose suivante : « Le départ réunit malgré elles des personnes de toutes conditions et aux multiples ambitions, avec différentes raisons mais une vision semblable des causes de leur émigration : échapper à la mort ou à la condition d’inutile au monde. Autrement dit, il ne peut exister aucun système légitime de tri sélectif, lors du départ ni pendant le voyage, qui opérerait une distinction, aisément reconnaissable et légitime, entre celles et ceux qui quittent leur pays pour de « bonnes raisons » (être persécuté) et celles et ceux qui le quittent pour de « mauvaises » raisons (la recherche d’un travail). »

Comment se satisfaire de critères comme ceux de la Convention de Genève de 1951, alors qu’aujourd’hui des gens fuient le Darfour ou le Soudan du Sud pour échapper à la fois aux combats, aux persécutions de la part de milices, à la faim et à la maladie ? Comme l’a récemment avancé Bertrand Badie sur le plateau de l’émission 28 minutes : « Qu’est-ce qui justifie qu’il soit préférable de mourir de faim que sous une bombe ? »

On assiste aujourd’hui, partout dans le monde, à des transformations historiques dans les déplacements forcés. Des sociétés déstructurées par des conflits indissociablement locaux et internationaux, dont les conséquences sont tant sécuritaires que politiques, économiques et sociales, mais aussi par des phénomènes climatiques, donnent naissance à de nouvelles figures de migrant·es/réfugié·es qui ne correspondent plus aux anciens schèmes véhiculés par les textes de l’immédiate après-guerre.

Le « délit d’hospitalité »

En France, on assiste à un retour en force de la notion de « délit d’hospitalité ». Ici ou là, on en vient à désigner l’action solidaire comme la cause de la présence d’exilés et de moins en moins comme la réponse naturelle, éthique, nécessaire (nous n’avons pas de mots pour commenter les initiatives visant à empêcher les ONG de secourir les bateaux d’exilés en mer Méditerranée ou à interdire la distribution de nourriture et produits de première nécessité là où les exilés se retrouvent dans l’attente). N’avons-nous pas affaire en Europe et ailleurs à une crise de l’accueil, à une crise de l’asile ? N’est-il pas plus juste d’ailleurs de parler de crise du droit d’asile plutôt que de « crise migratoire » ?

Sans doute est-il urgent de repenser l’asile comme un droit. Il faut le repenser philosophiquement et politiquement, il faut le repenser dans les procédures. Sans doute, des critères demeurent nécessaires. En aucun cas cela ne justifie de faire l’économie d’une réflexion sur ces derniers. Rien, aucune peur de l’autre et du nombre, aucun « pragmatisme », ne peut justifier et légitimer les traitements déshumanisants que l’on fait subir aujourd’hui, ici et là, en France et ailleurs, à ces exilé·es. C’est un devoir de les dénoncer, comme il est un devoir de prendre acte des limites de l’asile tel qu’il est conçu aujourd’hui par les plus hauts représentants de l’Etat et dans le système onusien. C’est un devoir éthique, au niveau individuel, de refuser, au moins, d’intégrer cette logique. Parce qu’elle touche à l’humanité et à la vie de millions de personnes.

Il faut faire porter la voix des exilé·es bien sûr, mais aussi des associations qui agissent sur le terrain, connaissent les enjeux de l’asile parce qu’elles y sont confrontées au quotidien, et engagent des réflexions – comme La Cimade, qui a proposé au moment de la campagne présidentielle d’ « engager un changement dans les politiques migratoires » et dont vous pouvez lire les 5 propositions phares sur leur site. Parmi celles-ci, « l’élargissement des critères qui ouvrent droit au statut de réfugié pour prendre en compte les nouvelles causes d’exil forcé, et [la mise en place d’]un système d’asile européen commun qui garantisse le plein respect de la convention de Genève, un accueil digne dans tous les pays et le libre choix de destination pour les personnes en quête d’asile », ainsi que la défense de « la solidarité comme une valeur fondamentale : elle doit être encouragée par les responsables politiques et non criminalisée ».

Ce « délit d’hospitalité » (je me demande encore qui a pu oser associer ces mots) est passible d’emprisonnement. Que devient un pays, on se le demande, que devient une culture, que devient une langue quand on peut y parler de « délit d’hospitalité », quand l’hospitalité peut devenir, aux yeux de la loi et de ses représentants, un crime ?

Jacques Derrida dans un article extrait du Plein droit n° 34, avril 1997, « Quand j’ai entendu l’expression “délit d’hospitalité”… »

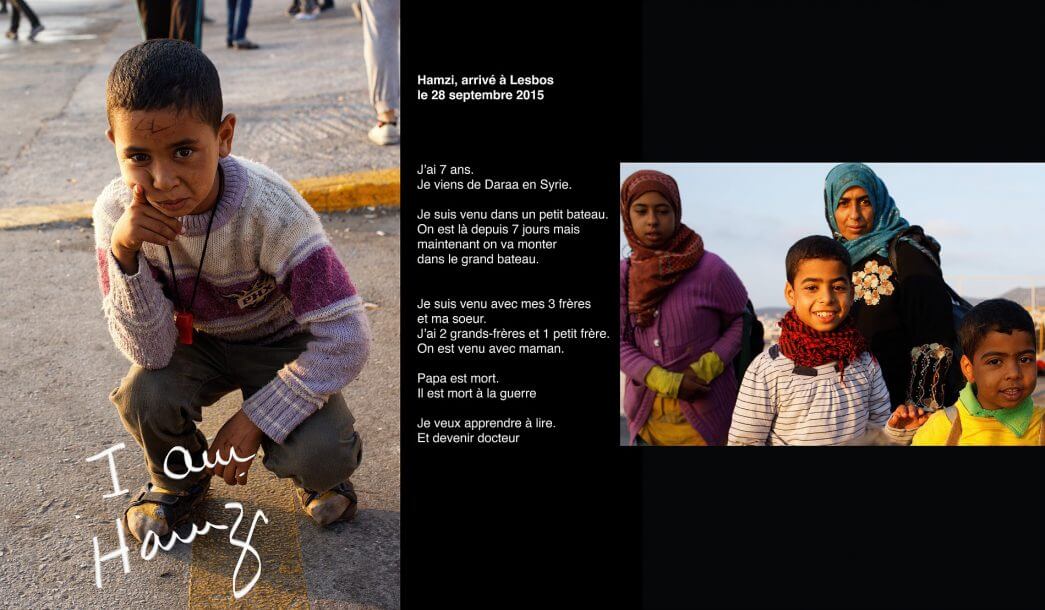

Crédit photographies : Anne A-R, série : « I am with them »

Notes

| 1. | ↑ | Selon le HCR (Haut-Commissariat aux Réfugiés), le nombre d’exilés syriens au Liban est en effet passé de 6 000 en 2012 à plus d’1 million en juin 2016

|

| 2. | ↑ | Environ 390 000 pour une population de 44 millions en 1959, contre 200 000 en moyenne, pour une population de 60 millions au cours des dix dernières années (Pierre Coppey in Benjamin Stora, Smaïn Laacher, Geneviève Jacques, Jacques Toubon, Mouvements migratoires, une histoire française, Editions L’Âge d’Homme, 2016). |

| 3. | ↑ | Définition complétée par la Convention de 1967. |

| 4. | ↑ | Depuis l’application de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, il faut attendre de recevoir un rendez-vous pour un pré-enregistrement à la préfecture (ces rendez-vous sont accordés chaque jour en nombre limité), en PADA (plateformes de pré-accueil pour demandeurs d’asile). Celles-ci sont gérées par des associations (!) : France Terre d’Asile pour les isolé·es, la Coordination de l’accueil des familles demandeuses d’asile (CAFDA), ou encore par Coallia. Cette réforme ralentit encore la procédure d’asile, maintenant dans une vulnérabilité plurielle les personnes en attente : actuellement, ces plateformes donnent des rendez-vous pour l’enregistrement des demandes d’asile à plus de 4 semaines. Notons aussi que ces rendez-vous peuvent être fixés dans tous les départements d’Ile-de-France et pas seulement dans le territoire de la plateforme qu’on sollicite. |

| 5. | ↑ | 10,9 %, le taux d’admission Ofpra + Cnda se situant à 16,3% (réexamens et mineurs accompagnants compris). |