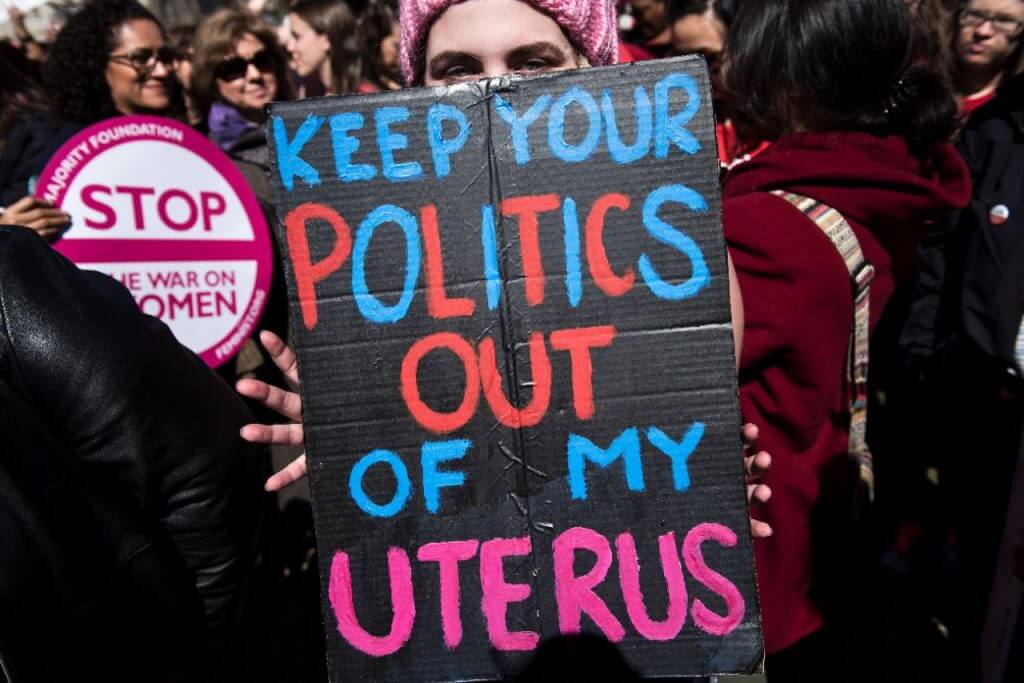

Sur quelques résistances à la gestion médicale des utérus

Des potions contraceptives aux violences obstétricales

Dans les années 70, le spéculum a été utilisé comme symbole par les femmes qui voulaient se réapproprier leur corps1. Elles portaient un diagnostic saillant : depuis des siècles les dispositifs patriarcaux avaient blessé la chair des femmes, la médecine en premier lieu. À travers l’histoire, le savoir scientifique et la pratique médicale avaient donné aux corps féminins une haute perméabilité au regard comme à l’intervention des hommes. Les contours des désirs et des possibilités féminines étaient clairement édictés par des institutions masculines.

À l’époque, pour de nombreuses femmes, il fallait par exemple lutter non pas pour la législation mais pour la dépénalisation de l’avortement. Dans le premier cas, on réformait la manière dont la tutelle institutionnelle s’exerçait sur le corps des femmes, dans le second on l’abolissait pour laisser la place à des pratiques potentielles, qui émaneraient réellement des désirs et besoins des femmes elles-mêmes. Différence majeure. Ce qu’il est nécessaire de comprendre, c’est que les pratiques et savoirs scientifiques, loin d’être neutres, sont l’expression de normes et de rapports sociaux marqués. Raison pour laquelle, aujourd’hui encore, dans les structures de santé, les femmes sont souvent victimes de violences obstétricales.

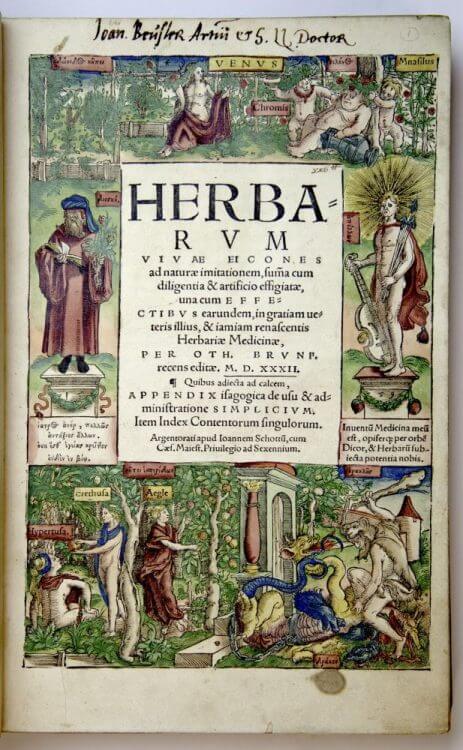

Il est parfois étonnant de fouiller dans des archives ou de vieux bouquins et de s’apercevoir à quel point notre sens historique est étroit. C’est ce que fait John Riddle dans Ève et ses herbes : une histoire de la contraception en Occident. Il nous livre le témoignage d’une jeune femme poursuivie par l’Inquisition française en 1320 qui montre comment étaient utilisées, à la fin du Moyen Âge, des herbes sous forme de potions ou de « pessaires » (suppositoires) pour raccourcir les cycles menstruels, provoquer un avortement ou la stérilité. De nombreux documents prouvent que la connaissance des vertus régulatrices de nombreuses plantes comme la rue des jardins, la menthe pouliot ou la grenade était alors largement répandue. À cela s’ajoutait aussi une compréhension différente de la conception : ce que nous appelons aujourd’hui « avortement » était autrefois conçu comme « contraception », et même certains théologiens arguaient que le foetus ne devenait véritablement un « être humain » qu’après l’accouchement.

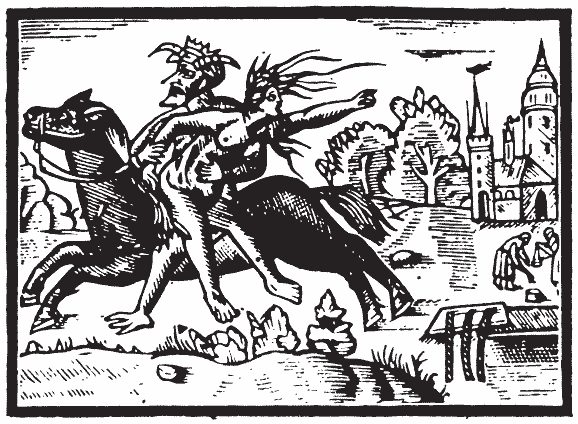

D’une manière ou d’une autre, avec l’effondrement démographique provoqué par la peste noire, les balbutiements d’une économie de type capitaliste qui suivaient la privatisation de terres autrefois communes (enclosures) et la monétisation des rémunérations dans les campagnes, la différence entre les sexes s’est accentuée. Il y a eu une transformation qualitative de la place des femmes dans les rapports de production, donc dans la société : autrefois serves et travailleuses au même titre que leur compagnon, elles sont devenues « reproductrices » et cantonnées au foyer2. Celles qui échappaient à cette nouvelle norme et conservaient la pratique de la contraception et d’une sociabilité féminine perdue ont été lentement marginalisées, écrasées, avec des conséquences terribles : les milliers de victimes de la chasse aux sorcières (qui étaient souvent sages-femmes), les affres de l’Inquisition…

La contraception a donc une histoire et elle est plus longue que ce qu’on tendrait d’emblée à croire. L’encadrement légal de la reproduction dessert traditionnellement une fonction dans un système qui, comme le rappelait une chanson féministe des années 1970, force les femmes « à produire des enfants pour l’Etat ». La criminalisation de la contraception à la fin du Moyen Âge (XVè siècle) a dépossédé les femmes d’un savoir qui se transmettait de génération en génération et leur donnait une certaine autonomie par rapport à l’enfantement.

Au même moment, les femmes perdaient du terrain sur ce qu’on appellerait de nos jours le « marché du travail ». Même dans les domaines qui avaient constitué leurs prérogatives, sage-femme ou brasseuse de bière, elles furent lentement mais durablement exclues. Au fur et à mesure des lois et surtout des campagnes répressives, la reproduction prenait une place plus importante, comme si être génitrice rendait caduque toute autre activité. En plus, l’ensemble du nouveau « travail » féminin, l’entretien du ménage, la gestion de l’économie domestique, la garde des enfants, bref tout ce en quoi consistait la reproduction de la force de travail (devenue masculine) était dévalorisé et devenait invisible.

Le bon fonctionnement de la nouvelle division sexuelle du travail exigeait une telle minutie que les survivances de zones rebelles (femmes célibataires, femmes habitant entre femmes, femmes travailleuses, etc.) furent combattues avec véhémence. Jusqu’à très récemment, et sans doute cela persiste encore aujourd’hui, le célibat féminin était un très lourd stigmate social. Le mariage (ou en tout cas le concubinage) est encore assez largement perçu comme la vocation de la femme. Mais loin d’être naturelle, cette disposition a dû être inculquée dans les corps rebelles mêmes. L’histoire de cette domestication de la chair passe par la condamnation des vieilles et solitaires « sorcières », vivant aux marges des villages et gagnant leur pain grâce à un salmigondis d’activités plus ou moins ésotériques, et bien sûr par la répression des filles « débauchées », aux « mœurs légères », autant de stéréotypes qui ont servi à la catégorisation et la mise au pas des corps féminins.

En ce sens, il est très plausible que les innombrables initiatives de répression des femmes furent employées, au moins en partie, pour huiler les rouages du nouveau dispositif de production proto-capitaliste. La chasse aux sorcières, l’extermination des femmes ayant avorté, la condamnation de la prostitution et du libertinage servirent la criminalisation du contrôle des naissances. Dans une certaine mesure, elles disposèrent l’utérus au service de l’augmentation de la population, donc de la production (les spécialistes d’économie politique3étaient souvent obsédés par la question de la taille de la population, à laquelle était mesurée la puissance d’une nation). Ce qui est certain, c’est que les membres de la classe politique dominante étaient sérieusement préoccupés par le déclin persistant de la population européenne au XVIè et XVIIè siècle et que c’étaient eux aussi qui étaient à l’origine des pratiques répressives exercées à l’encontre des femmes.

C’est dans ce contexte que des hommes de science et des prêtres se sont appropriés le magistère (l’encadrement des savoirs) et la maîtrise sur le corps des femmes. Ils commencèrent par contrôler la grossesse, l’accouchement et le savoir en ces domaines. Le Malleus Maleficarum, un célèbre traité dominicain publié en 1486 ou 1487, recommandait par exemple d’exclure les femmes des chambres d’accouchement à moins qu’il ait été prouvé qu’elles fussent « de bonnes catholiques ». C’est que l’Etat et l’Eglise se méfiaient traditionnellement de ces « femmes sages » dont la pratique restait souvent secrète, empreinte de magie et qui disposaient encore au sein de la communauté rurale d’une audience certaine. En France, par exemple, le premier édit réglant l’activité des sages-femmes fut promulgué à Strasbourg à la fin du XVIè siècle. À partir de là, elles furent progressivement mises sous la tutelle de l’État qui commença à les utiliser comme des forces réactionnaires au service de sa campagne de réforme morale.

Qu’il y ait un savoir « féminin » et un savoir « masculin » à propos d’une affaire médicale, cela nous paraît aujourd’hui tout droit sorti d’un conte fantastique. Pourtant, c’est ce qui transparaît trait pour trait avec l’exemple de Gostanzas, une femme condamnée pour utilisation de magie à San Miniato, une petite ville de Toscane. Elle s’y était établie comme une guérisseuse des plus typiques et vivait entre femmes, avec sa nièce et deux autres veuves. Passée maîtresse dans l’art de fabriquer du fard et de restaurer les virginités, ses outils étaient les huiles naturelles, les poudres, de même que les ustensiles propres à soigner et protéger par « communion » ou « contact ». Sans doute cette femme manifestait-elle une marginalité trop dangereuse pour le pouvoir masculin… Elle fut mise à mort en 1594. Avec la persécution des guérisseuses populaires, les femmes furent dépossédées d’un patrimoine de savoir empirique (sans doute le mystère réside-t-il ici : une connaissance institutionnalisée contre un savoir-faire vivant et mis en commun). L’avènement de la médecine professionnelle érigea en face des « classes inférieures » et des dominés un mur de connaissances scientifiques incontestables, inabordables et étrangères, malgré leurs prétentions curatives.

Comme le note l’ethnologue Robert Jaulin dans La Paix blanche, le fonctionnement de la civilisation occidentale et de sa norme masculine s’est toujours caractérisé par un féroce esprit de conquête. Les sociétés européennes ont depuis la fin du Moyen-Age chercher à « dominer la nature » et « les communautés vraies », mettant en œuvre une véritable entreprise de « décivilisation ».

Aujourd’hui, alors que le contrôle des naissances a refait surface dans l’espace social, les méthodes contraceptives employées témoignent encore de la domination des hommes. Elles portent les vestiges d’une médecine masculine, d’un usage et d’un savoir masculins, ce que prouvent particulièrement les nombreux cas de violences obstétricales.

Le christianisme de l’Inquisition, qui avançait ses pions sur divers terrains pour empêcher la perpétuation des révoltes de la fin du Moyen Âge (en s’attaquant aussi bien aux rangs de l’hérésie, cible de croisades dans le sud de la France ou en Bohème, aux paysans prolétaires rebelles et aux femmes), se concentra particulièrement sur l’obstétrique. Nombre de prêtres tentèrent de s’approprier les pouvoirs reproductifs des femmes. Ils se lancèrent dans une véritable compétition avec les « femmes sages » et autres sorcières qui accomplissaient des « maléfices reproductifs » (contraception et avortement). Pour leur part, ils clamèrent être capables de miracles : rendant enceintes des femmes stériles, effectuant des fécondations surnaturelles ou changeant le sexe des nouveaux-nés.

Prendre le parti de la généalogie historique et sociale nous oblige à déceler les mythes qui entourent la « science » de la santé, dans laquelle il n’y a sans doute pas plus qu’ailleurs de « neutralité » théorique. Au contraire, comme n’importe quel autre exercice de gestion des corps et des individus, la médecine est encastrée dans un système social et politique. Se rendre compte de cela, c’est se rendre compte que le soin prend plusieurs visages, il peut être aussi bien libérateur, émancipateur qu’instrument d’assujettissement.

Ce constat ressort avec une vigueur renouvelée dans les années 70, alors que la législation sur l’avortement est débattue en France et en Italie. Il est clairement exprimé dans un texte du collectif féministe italien via Cherubini de 1973 :

Pour les hommes, l’avortement est une question de science, de lois, de morale, pour nous les femmes c’est une question de violence et de souffrance. Alors que nous demandons l’abrogation de toutes les lois punitives sur l’avortement et la création de structures où l’accompagner dans des conditions optimales, nous refusons de considérer ce problème séparément de touts nos autres problèmes, de la sexualité, de la maternité, de la socialisation des enfants, etc.

Pour ces femmes, faire de l’avortement un pur problème légal et médical, c’était oublier que sa condamnation n’avait pas été neutre. Comme toute interdiction, celles qui avaient porté pendant des siècles sur la contraception et l’interruption de grossesse procèdaient en déshonorant la coupable, c’est-à-dire en induisant une image défigurée et déplacée du « crime » et en coupant la « criminelle » de ses forces politiques potentielles. De cette manière, la répression se faisait prolonger par un refoulement grâce auquel elle pouvait mordre sur l’inconscient social, les désirs et les corps.

Dans un autre texte, elles remarquaient ainsi que :

La loi [italienne de 1978] sur l’avortement tient compte essentiellement des exigences sexuelles masculines, de la réglementation des naissances, de l’ordre public (mettre fin au marché clandestin de l’avortement). Il n’y a aucune pensée de la sexualité féminine. Y a-t-il au moins une pensée de la santé féminine ? Même pas, sinon les femmes n’auraient pas été contraintes d’utiliser des hôpitaux publics [en même temps qu’elle légalise l’interruption volontaire de grossesse dans les hôpitaux, la loi l’interdisait en dehors de ces structures, abandonnant les femmes aux bons vouloirs et aux « bonnes pratiques » de médecins souvent très « conservateurs ».]4

En laissant à l’assemblée ou à l’hôpital la gestion du problème féminin, on réglait un problème spécifique sans porter atteinte au système des rapports sociaux. L’Etat, la médecine ne sont pas des structures symboliques neutres mais des constructions historiques marquées, entre autres, par la différence sexuelle. L’oublier, c’était comme le craignaient les femmes de via Cherubini oublier les effets de système dissolus qui allaient continuer à s’exercer. Les témoignages confondants sur le « gestion » du corps féminin à l’hôpital le montrent : la science et la pratique médicales sont aussi des lieux de pouvoir.

Ces violences ne sont rien d’autre que l’effet excessif de la norme masculine qui émerge des rapports entre personnes et institutions dans un régime de disparité de force et de valeur. Selon l’expression du féminisme des années 70, il est pour cette raison nécessaire de « sexualiser les rapports sociaux », c’est-à-dire de mettre en évidence que derrière son apparente neutralité, la société est un espace de jeux et de conflits sexuels. Analyse que l’on peut bien sûr étendre à d’autres formes de domination. C’est seulement en partant de là que l’on pourra se réapproprier des pouvoirs et savoirs décisifs.

Notes

| 1. | ↑ | Un spéculum est un outil médical utilisé pour explorer une cavité corporelle par l’écartement des parois, notamment dans un cadre gynécologique. |

| 2. | ↑ | Il ne s’agit pas de penser un « âge d’or » féminin remontant au Moyen Age. Il est évident que le problème des relations différenciées au sein de la société ne se pose absolument pas dans les mêmes termes aujourd’hui qu’autrefois ; que, malgré tous nos efforts historiographiques, les termes de cette époque nous resterons étrangers ; et qu’ainsi le jeu de la comparaison n’a aucun sens (les femmes étaient-elles plus ou moins réprimées ? Et on opposera en vain l’encloisonnement des femmes au gynécée grec, la chasse au sorcière marquant la fin du Moyen-Age, la démultiplication des violences sexuelles sous régime capitaliste…) Ce qui importe plutôt, c’est de noter le changement qualitatif qui s’opère lors de l’entrée dans la « modernité » proto-capitaliste avec la fin du féodalisme et du servage : les femmes qui entraient alors dans des relations presque égalitaires avec leur compagnon (mêmes travaux dans les champs, mêmes habits, mêmes « rémunérations » grâce à la part prise sur les récoltes, mêmes rôles dans la communauté paysanne avec la gestion des terres communes, etc.) ont perdu en quelques décennies cet espèce d’équilibre, la différence sexuelle devenant de plus en plus tranchée au bénéfice de l’économie salariale et de l’accumulation primitive de capital qui commençait alors à se mettre en place. |

| 3. | ↑ | L’économie politique est le nom donné à la science économique avant le XIXè siècle, puisqu’elle était intrinsèquement à la pratique du pouvoir et s’étendait au-delà de la connaissance des marchés, à la gestion des populations, des relations internationales et mêmes des lois et de la coutume. |

| 4. | ↑ | Cité dans Ne crois pas avoir de droits, Librairie des femmes de Milan |