De se battre nos cœurs ne se sont pas arrêtés – 120 battements par minute, R. Campillo, 2017

Tout le monde connaît aujourd’hui le sida. Cette maladie est provoquée par un virus, le VIH, qui infecte et détruit les lymphocytes LT4, c’est-à-dire les cellules organisatrices de la défense immunitaire. Ce que l’on connaît moins en revanche, c’est l’histoire humaine de cette maladie. Dans les années 80 à 90 aux USA et en France, une épidémie de sida se déclare notamment parmi les hommes qui ont des rapports homosexuels, les personnes qui consomment des drogues injectables, les hémophiles et les transfusés. Dans cette course contre la mort, un mouvement des malades est né pour faire reconnaître institutionnellement l’épidémie, et garantir que le malade soit un acteur à part entière de son traitement. Les conséquences de ce mouvement ont remarquablement transformé la place du patient, qui devient actif, autoformé et autonome, dans l’institution médicale.

Au coeur de ce mouvement contre le sida, l’association Act Up s’est imposée par sa radicalité et son inventivité. Le film 120 battements par minute, réalisé par Robin Campillo, revient sur son histoire. Un lecteur de Grozeille nous envoie ses réflexions sur ce film, qui nous plonge dans l’univers militant d’Act Up au début des années 1990 par un mélange virtuose de musique, de montage et de scénographie. C’est aussi un document historique d’exception qui retrace les stratégies militantes.

120 battements par minute n’est pas le rythme normal de votre cœur1. C’est en revanche celui d’une urgence, aussi médicale que musicale ; celui d’une vie dont le tempo est réglé sur les BPM du dancefloor mais dont la tonalité est donnée par les hémogrammes indiquant le nombre de T4 restants2. Lorsqu’arrive le climax, même la montée savamment orchestrée des uns ne peut plus compenser la terrible chute des autres. La musique s’arrête. SILENCE = MORT

Pump Up The Volume

Faire du bruit donc, lutter contre le silence entourant l’épidémie du SIDA, briser l’isolement des personnes contaminées, mobiliser la recherche pharmaceutique, les médias et les pouvoirs publics autour de la maladie, tels étaient quelques-uns des objectifs premiers d’Act Up-Paris, association fondée en 1989, deux ans après son aînée new-yorkaise, par Luc Coulavin, Didier Lestrade et Pascal Loubet. C’est à elle, que son ancien membre Robin Campillo3 consacre son troisième long-métrage4, étonnant alliage naviguant entre chronique historique des années 1990, récit fictionnel borné par quelques jalons autobiographiques, monographie organisationnelle et mélodrame passionnel5. Co-écrit avec Philippe Mangeot (ancien militant et également président de l’association de 1997 à 1999), le film ne s’attache ainsi pas tant à proposer un compte-rendu historique exact de ces années meurtrières qu’à mettre en lumière les tensions, les logiques et les dynamiques propres à une association qui se donnait pour but d’informer et de défendre la cause de toutes les minorités touchées par l’épidémie, à une époque où les trithérapies n’existaient pas encore.

A l’inverse d’Eastern Boys, le précédent film de Robin Campillo, qui faisait le pari d’une longue ouverture quasi silencieuse, 120 Battements par minute choisit, lui, de démarrer sur les chapeaux de roue. Nous sommes au théâtre, les acteurs chuchotent une ultime fois en coulisses leurs répliques tandis qu’ils se penchent pour tenter d’entrevoir ce qui se passe dans la salle. C’est l’intro, et les claviers montent doucement alors que se font entendre, derrière le rideau, les premiers samples vocaux. Soudain, tout s’accélère avec l’arrivée de la charleston et du snare. Poum tss tchak tss poum tss tchak tss, il est l’heure de se mettre en ordre de bataille. La basse rugit, c’est la montée des planches, l’entrée des artistes : en avant la zizique !

Can You Feel It

Cette théâtralité et ce sens inné de la mise en scène, cette importance équivalente accordée au fond et à la forme, caractéristiques des interventions d’Act Up, sont du pain béni pour Campillo ; il parvient à rendre avec justesse la façon dont ces militants, en mobilisant des modes d’actions spécifiques (zap, die-in, lancer de faux-sang,…) et des connaissances scientifiques patiemment engrangées, cherchent à s’extraire des gradins pour enfin devenir acteur de leur propre pièce (jusqu’au soir de la dernière, avec le choix de la mise en scène de leur mort) et être en mesure de réécrire des dialogues dont ils avaient été, jusque-là, tenus à l’écart. KNOWLEDGE IS A WEAPON

C’est d’ailleurs cette question de la représentation adéquate (quelle image proposer aux personnes extérieures ?) qui se pose dès les premiers instants et qui constitue, à bien des égards, le véritable fil rouge du film. Bien loin de proposer une fiction sans aspérités, le réalisateur souligne immédiatement par des effets de montage parallèle combien cette réflexion pouvait être l’objet de ratés, d’erreurs de jugements, mais surtout de querelles internes interminables durant les réunions hebdomadaires, et ce, avant même de devenir un conflit externe avec les pouvoirs publics ou les autres associations militantes.

A l’évidence, le cinéaste est un habitué des échanges à bâtons rompus6 et, une fois de plus, son montage limpide, mais toujours à l’affut d’un nouvel angle, imprime un dynamisme phénoménal, propre à mettre en lumière ce jaillissement de la parole, cette intelligence de groupe qui fuse, cette volonté de proposer, malgré les désaccords, des solutions pragmatiques aux problèmes les plus urgents. Si 120 Battements par minute peut être décrit comme un film choral ce n’est donc pas au sens d’un chant à l’unisson de ses militants mais bien d’un groupe qui, malgré les dissonances et les partitions conflictuelles de ses pupitres parvient, vaille que vaille, à proposer un concert le Jour J. ACTION = VIE

Promised Land

En ce sens, qu’il soit perçu comme un film d’action dans lequel la parole aurait remplacé les armes maniées par les corps, ou comme une gigantesque réunion d’assemblée interrompue pour faire place à des intermèdes dansés, n’a que peu d’importance. [Idée de pitch pour la prochaine séance brainstorming de la section prod de France Télévisions : faire réaliser la session 2022 de « Des Paroles et Des Actes7 » par Robin Campillo. A défaut d’être joyeux, ça aura toujours plus de gueule que le cirque médiatique actuel.] Pour le réalisateur, la rencontre hebdomadaire et physique des militants (à l’époque de la télévision, du fax8, et du Minitel rose rappelons-le), ainsi que le ballet de leur silhouette lors des actions, importent probablement autant que les propos échangés.

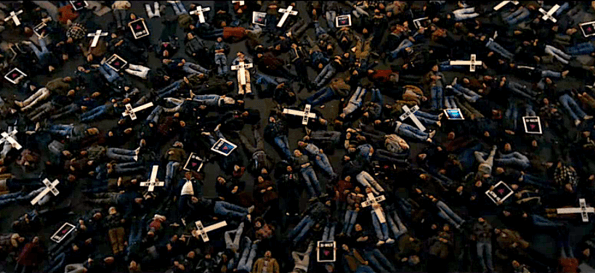

Investir l’espace public avec son corps, ses logos, ses pancartes, comme lors de ses die-in à couper le souffle qui font le pari d’opposer à la violence de l’indifférence celle de la souffrance ; étranges moments de recueillement où le silence est d’autant plus glacial qu’il s’efface pour laisser place à la clameur et la musique. Mettre en première ligne le corps malade, celui qui fait peur et qui dégoûte, hurler des slogans à l’humour parfois ravageur et libérer cette parole autrefois « muette »9 constituent le point nodal d’une pratique ayant totalement absorbé sa théorie ; le cœur d’une association où les connexions tissées par les échanges entre ses membres peuvent être aussi bien apparentées à de nouvelles synapses qu’à un processus d’auto-délimitation du groupe, qui se façonne et fait retour sur lui-même dans les discours serinés et les conflits rejoués, parfois ad nauseam, jusqu’à l’exagération.

French Kiss / Music Sounds Better With You

C’est cette répétition pulsative battant en circuit-fermé qui soude cette communauté10 dans laquelle nous sommes petit à petit absorbés à la suite de l’arrivée de Nathan (Arnaud Valois), jeune homosexuel séronégatif qui découvre l’association et qui joue par la même occasion le rôle de poisson-pilote pour le spectateur. Avec lui, nous découvrons les réunions hebdomadaires, les commissions, les protocoles de prise de parole, les claquements de doigts utilisés pour signifier son approbation11, les vannes, les vacheries, les prises d’AZT12 qui rythment les journées, les engueulades, et puis surtout les militants.

Interprétés par un casting hétéroclite (amateurs, professionnels, gays, lesbiennes, ou non ; majoritairement jeune mais non dépourvu de quelques personnes plus âgées) à l’image de l’association , nous faisons ainsi successivement la rencontre de Sean (Nahuel Pérez Biscayart), dont Nathan tombe amoureux, Thibault (Antoine Reinartz), le président, qui n’est pas insensible à ses charmes, Max (Félix Maritaud), l’acolyte de Sean, Sophie (Adèle Haenel), qui dirige les actions, Germain (Médhi Touré), qui s’occupe de la commission médicale, Eva (Aloïse Sauvage, toute en retenue mais impressionnante d’assurance) qui modère les débats, Luc (Simon Bourgade) qui l’aide, et tant d’autres… Pourtant, si certaines scènes ont mobilisé un nombre conséquent de figurants, le film tire son intensité de sa facilité à jongler entre les échelles et à se resserrer par moments sur une poignée de lieux et d’acteurs. Les premiers rôles sont interprétés avec brio, c’est entendu. Mais si 120 Battements par minute fascine autant, c’est par sa capacité à proposer une palette de seconds rôles dont aucun ne semble dépassé par l’ampleur du projet13. Tous mobilisent un véritable tourbillon d’énergie pour habiter comme un seul corps cet espace où la lutte et le plaisir se phagocytent respectivement ; pour perpétuer ce flux breaké qui ne doit pas s’arrêter de battre malgré l’épuisement des membres les plus malades, à l’image de cette cassette qui circule d’une main vers l’autre, à la fois lettre d’amour et rythme de passage.

Big Fun

Heureusement, dans la volcanique agora comme sur les pavés et dans les boîtes de nuit, la somptueuse photographie de Jeanne Lapoirie n’oublie personne. Avec finesse et bienveillance, elle épouse les contours des ombres, les formes des corps, et fait pour chacun d’eux de la place au sein de cet espace-temps clos qui fonctionne bien plus par collisions et « accidents » scénographiques que par déroulement linéaire. Magie du montage, les scènes de sexe et de danse apparaissent ainsi comme autant d’inserts, de respirations, de temps à part14, tout en s’inscrivant à chaque fois dans une certaine forme de continuité. À l’instar de la première séquence unissant Nathan et Sean, qui convie dans les draps les corps de leurs anciens amants, leurs odeurs et leur respiration. Purement esthétique, ce parti pris serait déjà louable (soyons sérieux quelques secondes, qui n’a jamais rêvé d’avoir des lumières de discothèque15 dans sa chambre ?) mais il va en réalité probablement au-delà : « bien sûr que nous étions capable de mettre en parenthèse nos vies pour mener des actions qui pouvaient en effrayer plus d’un … mais au fond, tout cela, nous le faisions dans l’espoir que nous pourrions un jour vivre à nouveau de façon détachée et presque superficielle » semble dire Campillo, s’arrogeant le droit d’être à la fois engagé et léger.

« Ce qu’il y a de plus profond dans l’homme, c’est la peau » écrivait Paul Valéry, comme pour mieux souligner, des années à l’avance, combien la house music serait à la fois insouciante, engagée, festive, mais toujours teintée d’inquiétude16. Déjà présent pour assurer la bande originale d’Eastern Boys, Arnaud Rebotini réalise une nouvelle fois un sans-faute en parvenant à recréer l’ambiance house des années 90 tout en la modernisant, en l’amenant vers quelque chose d’autre, par l’injection notamment d’instruments acoustiques (piano, cordes, flûte,…) qui lui confèrent par moments un côté jazzy voire parfois résolument pop. A l’image des accords insolents d’assurance de la seule véritable musique d’époque utilisée (le remix par Kenlou17 du « What about this love ? » de Mr Fingers), la BO apporte de la lumière et rapproche les corps qui se cherchaient avec maladresse dans la pénombre. SIDA IS DISCO

The Only Way Is Up

Si elle se fait par instants mélancolique, la musique n’est jamais plombante ni misérabiliste. En accord avec le sujet traité, elle peut se montrer dure et touchante mais fait chaque fois le pas de côté nécessaire lorsque le trop-plein nostalgique pointe à l’horizon. En témoigne le somptueux remix de Rebotini qui réactualise avec classe et sobriété un des plus grands hymnes gays qui soit : « Smalltown Boy » de Bronski Beat, sorti en 1984. Les époques et les générations entrent en collision dans 120 Battements par minute, elles se superposent, pour former une fiction furieusement contemporaine dont les strates se répondent plutôt qu’un simple mille-feuille mémoriel. Comme lorsque le réalisateur fait se télescoper le récit de la promenade des cadavres de 1848 et les images d’archives d’une action à Notre-Dame en 1991. Ces mêmes images d’archives auxquelles répondent en contrepoint les fausses images d’actualité réalisées avec de vieilles caméras durant le tournage… Tel un fleuve au long cours, le film arrive à nous gorgé d’un limon fictionnel et historique charrié depuis des décennies, mais avec un débit toujours aussi puissant d’actualité malgré les années traversées.

Il y a évidemment la question de cette unanimité surgie depuis la projection cannoise (et cette critique n’y coupe pas, j’en suis bien conscient), de cette récupération politique qui fait parfois abstraction de la radicalité qui pouvait être au cœur de l’association. Aussi gratifiant que cela puisse être, il est toujours surprenant de voir un mouvement minoritaire et auparavant rejeté en marge devenir soudainement encensé. Peut-être est-ce en raison de la pédagogie du film ? De sa facilité à jongler entre les échelles (celle de l’individu, de la relation amoureuse, du groupe d’amis, de l’association, des actions collectives) et mêler intime et politique ? De son aptitude à démontrer qu’il soit possible de faire d’une situation initialement intime une cause commune s’ouvrant à d’autres problématiques (conditions de vie des prisonniers, des prostitué(e)s, accueil des réfugiés,…) ? De sa volonté de manier toutes les représentations de la maladie, de la plus macroscopique à la plus microscopique… Comme lorsque les images électroniques des cellules infectées (qui fascinent par leur modernité et leur horreur) viennent rappeler en direct la progression du virus dans les corps dansants. Si ces séquences font parfois retomber abusivement la tension du film et s’intègrent de manière bancale esthétiquement, elles participent de cette imaginaire hétéroclite de groupe.

Si le film est un fleuve, nous pourrions dire de la même manière que ses personnages sont des affluents qui se rejoignent pour créer un même mouvement. Lorsqu’il atteint sa taille critique, lorsque l’avancée de la maladie ne permet plus de supporter de « jouer18 » le malade lors des actions, lorsque la représentation elle-même devient trop douloureuse car rattrapée par l’infection, les personnages cherchent un canal de dérivation pour se mettre à l’écart. L’eau se teinte alors de rouge sang19, comme pour tenter de ravitailler le cœur du malade, de venir en secours à cette pulsation parfois défaillante, et qu’ils souhaiteraient pourtant aussi infinie qu’un beat de house music. Campillo souligne avec habileté cette dialectique (en partie résolue avec les testaments politiques) entre la volonté d’honorer ceux tombés au combat et la nécessité de continuer la lutte, le cœur parfois rongé par la culpabilité de n’avoir pas réussi à faire plus. En ce sens, 120 Battements par minute est autant un requiem pour les morts qu’une ode aux survivants. Si la fête permet de conjurer cette mort qui plane, elle ne lui sert pas de cache- misère. Les personnages acceptent sa présence et le fait qu’elle fasse partie du paysage, mais ils refusent de la laisser devenir d’une effroyable banalité, à l’inverse du cynisme des assureurs. S’il s’agit effectivement d’apprivoiser sa proximité, de parvenir à danser près de la mort, à aucun moment ils ne se laissent leurrer par ce pouls qui les accompagne partout et qui est bien électronique : jamais Rebotini ne s’autorise un effet « battement de cœur » qui lui tendait trop facilement les bras.

Les stroboscopes font irruption dans la cour, les corps valsent, les cendres deviennent poussières d’étoiles. Entre deux flashs, le buffet disparaît, la nuit s’invite et tout est bleu. Reste le kick, cette pulsation originelle, cette vérité première, qui martèle combien l’action et la danse sont indistinctes.

Que vos dernières volontés soient fêtes.

L’auteur souhaite remercier Claire Feingold et Rebecca Lévy-Guillain.

crédit photo : Marie Rouge

Notes

| 1. | ↑ | N.B. : Pour un adulte en bonne santé, le rythme au repos du cœur est habituellement compris entre 60 et 100 bpm. Si ce n’est pas le cas et que vous n’êtes ni un grand sportif, ni un nouveau-né, ni un chat, courrez voir votre médecin traitant pour participer vous aussi à l’agrandissement du trou de la Sécu, vous pourriez me remercier. |

| 2. | ↑ | Les T4 sont des lymphocytes (globules blancs), élément essentiel de notre système immunitaire. Leur présence dans le sang est normalement supérieure à 500/mm3. Il est souvent considéré qu’un taux durablement inférieur à 200/mm3 marque un grave déficit immunitaire. |

| 3. | ↑ | Il rentre dans l’association en 1992. |

| 4. | ↑ | Après Les Revenants en 2004 et Eastern Boys en 2013. |

| 5. | ↑ | Astuce bloggeuse : mélangez vigoureusement Il Etait Une Fois En Amérique et Jeanne et Le Garçon Formidable, ajoutez un soupçon de Margin Call et une pincée de Sugar Man, il en ressortira probablement quelque chose d’approchant, du moins un ersatz. |

| 6. | ↑ | Il a notamment officié en tant que monteur de Laurent Cantet pour Entre les murs (2008) et L’Atelier (2017). |

| 7. | ↑ | On me fait discrètement remarquer que cela s’appelle désormais L’Emission politique, c’est la beauté du rebranding, ça a l’air tout de suite beaucoup plus inoffensif… Comme si, de toute manière, les actes n’avaient plus beaucoup d’importance une fois pris, solennellement et en direct devant les Français, ces engagements. |

| 8. | ↑ | De manière intéressante, renommer le film « 10 manières de faire devenir fou le vieux fax de votre boss : la 3ème va vous étonner » ne serait pas si absurde. |

| 9. | ↑ | Selon l’expression de J. Rancière. |

| 10. | ↑ | La « communauté sida » selon l’expression de Didier Lestrade. |

| 11. | ↑ | Alerte Bison Futé : pourquoi diable n’est-ce pas plus répandu ? C’est tout de même sacrément efficace lorsqu’il s’agit de fluidifier la circulation de la parole… |

| 12. | ↑ | Il s’agit d’un médicament inhibant la réplication du VIH. |

| 13. | ↑ | Aussi courte soit-elle, l’interprétation de Saadia Bentaieb, qui joue la mère de Sean, est à coup sûr une des plus marquantes. |

| 14. | ↑ | A la fois comme temporalité propre et comme temps en dehors de l’association. |

| 15. | ↑ | Le kit en question contient une boule disco, des stroboscopes ainsi qu’une paire de spots rotatifs de type « arc- en-ciel ». |

| 16. | ↑ | Point Doctissimo : avez-vous remarqué combien les poils de votre épiderme sont justement capables de réagir identiquement au meilleur concert de votre vie et à la frousse du siècle ? Sacré Paul Valéry. |

| 17. | ↑ | Duo composé de Kenny Dope et Little Louie Vega, autrement connu sous le nom de Masters At Work. |

| 18. | ↑ | Lors d’une action, alors que les militants s’activent autour du corps de Sean pour lui demander s’il va bien, celui-ci finit par se lever, mort de rire. Ultime bravade ou comédie ? Impossible à dire. |

| 19. | ↑ | Une Seine pleine de sang, vieille idée de l’association trop compliquée à réaliser, sans parler de la pollution. |