Tout le monde déteste le tourisme (B. Duterme)

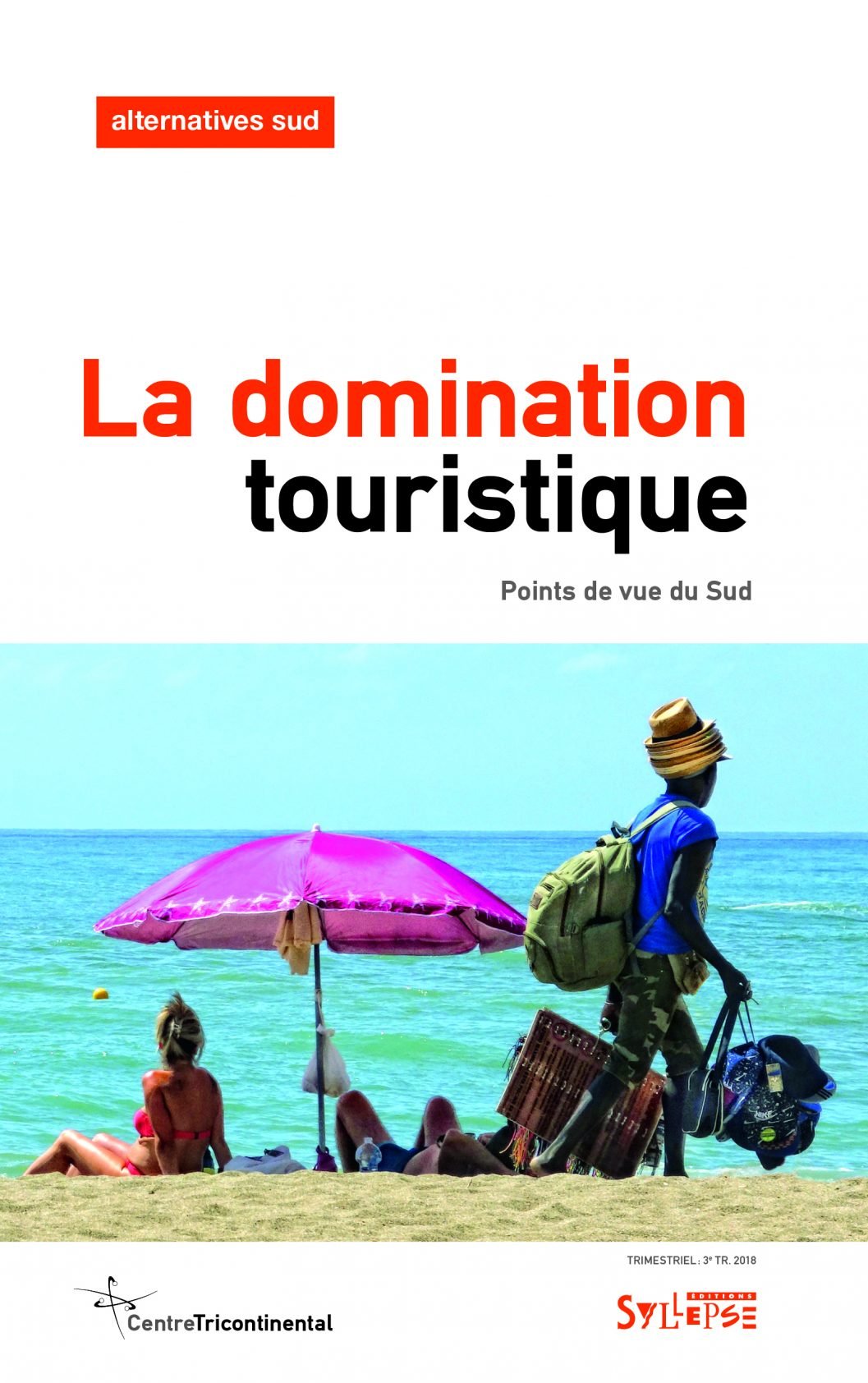

Évoquant l’ouverture, la découverte, l’aventure, la joie, le principe du voyage a très bonne image dans les sociétés occidentales. Mais on oublie généralement que le tourisme reste un privilège participant à maintenir des formes de domination : « pour l’heure, moins d’un humain sur quinze est en position politique, culturelle et économique de visiter les quatorze restants. Migrations d’agrément et de désagrément se croisent aux frontières, béantes pour les uns, grillagées pour les autres, des régions émettrices et réceptrices ». Sans compter les effets de l’industrialisation du secteur, qui tend à transformer et défigurer des sociétés dont on cherche paradoxalement l’authenticité, ou encore à produire une très forte pression écologique qui va en s’empirant. Le voyage lointain, pas si éthique que ça ?

Nous publions ici un entretien avec Bernard Duterme, qui a coordonné l’ouvrage La Domination touristique.

G – Qu’est-ce qu’un touriste ? A partir de quand cesse-t-on de voyager, de rendre visite, de se balader, pour « faire du tourisme » ?

Bernard Duterme – Le fait de distinguer le « voyage », la « visite », la « balade », etc. du « tourisme » semble précisément être, à mes yeux, un réflexe distinctif inhérent aux pratiques touristiques elles-mêmes, à savoir ces pratiques qui consistent à franchir une frontière à des fins récréatives – frontière nationale dans le cas du « tourisme international » que nous traitons dans La domination touristique (CETRI, 2018). De notre côté, considérons donc comme touriste, indistinctement, toute personne qui a le loisir de migrer hors frontières pour un séjour, une itinérance, un minitrip, un périple, une immersion, une plongée ou un « tour » d’une journée, de deux semaines ou de plusieurs mois.

Que ce touriste puisse ensuite se différencier des autres, c’est un fait, mais il n’en reste pas moins un touriste à part entière, souvent à son grand dam d’ailleurs. C’est que quand l’enjeu revient à se démarquer, à se singulariser, à « montrer que l’on sait, mieux que d’autres, jouir du spectacle du monde » (pour reprendre les mots de l’historien Sylvain Venayre), il n’y a rien de plus blessant que d’être ramené à son état commun. On a là une tendance de fond : à la massification touristique répond la stratification des pratiques : le « bon touriste » fuit méthodiquement le « mauvais » (le « touriste moutonnier », le « bronzer idiot »…) qui finit par l’imiter. Le nanti recherche l’échappée et la sérénité ; l’aspirant nanti fréquente les périodes et les endroits populeux. Le premier valorise ses capitaux sociaux, spatiaux et linguistiques ; le second les bons moments, les clichés et les extras.

Les diverses appellations mobilisées ou les « styles de vie » correspondants – voyageur vs touriste, vacancier nomade vs vacancier sédentaire, aventure vs farniente, isolement vs grégarité, etc. – renvoient à un usage social différencié du même phénomène touristique. Phénomène qui se décline dès lors presque à l’infini, selon la fréquence et les destinations privilégiées, les attentes énoncées et les sens attribués, la diversité et la qualité des formules retenues, la segmentation et la répartition des types de séjour ou de circuit, les fonctions et les légitimations du voyage… Dans le tourisme, les pratiques différenciatrices et les comportements de classe reproduisent les écarts sociaux et culturels, quand ils ne les creusent pas.

G – Comment le tourisme est-il historiquement devenu un « fait social total » 1 ? Pourquoi définir aujourd’hui le tourisme comme une « domination » ?

B.D – Le développement de l’accès au tourisme et la montée en puissance de la démarche touristique comme « fait social total », c’est d’abord l’histoire des social-démocraties occidentales du 20e siècle. L’histoire des luttes et des politiques sociales, des congés payés, de la croissance de l’économie et du niveau de vie, de l’explosion des temps libres, de la société de consommation et du spectacle. L’histoire du développement des technologies, de l’accélération des communications, du rétrécissement des distances réelles et virtuelles. Celle aussi de la libéralisation du marché aérien et des échanges. L’histoire du « tourisme social », associatif et militant, « pour le divertissement et l’émancipation des classes populaires » (Unat.asso.fr), puis celle du « low cost », agressif et marchand, « pour toutes les occasions et de super économies » (Ryanair.com).

Le tourisme comme « fait social total » – en ce sens que l’ensemble des dimensions du social s’y donne à voir : l’économique, le politique, le symbolique, etc. – met en présence tour-opérateurs, visiteurs et visités. En présence asymétrique. Les premiers se concurrencent ou se conglomèrent, les deuxièmes s’imitent ou se distinguent, les derniers se précipitent ou se retirent. Le tout, dans un environnement que les uns et les autres dégradent ou remodèlent. En cela, le tourisme, appréhendé comme un marché où se croisent des offres et des demandes, traduit bien un rapport social de domination. Il s’agit de rappeler les formes de domination inhérentes au phénomène, d’observer les réalités du tourisme mondialisé, sans passer à côté des schémas inégalitaires et des polarisations qui le constituent, des disparités d’accès et des usages du travail et de l’environnement qui le sous-tendent.

G – Que signifie, concrètement, la « mise en tourisme », la « touristification » d’un lieu, d’une ville, d’un littoral ? Aujourd’hui, la moindre ville a un office du tourisme. Le monde entier est-il « mis en tourisme » ou en voie de l’être ?

B.D – Un endroit « mis en tourisme », « touristifié » est un lieu lambda devenu « destination », réceptacle potentiel de voyages d’agrément et de visiteurs de plaisance. Un cadre accueillant prêt à être photographié, consommé, voire consumé. C’est une localité, une région, une riviera, une montagne qui s’est adaptée – matériellement, esthétiquement, organiquement – pour attirer le touriste, qui a été convertie en « merveilleuse terre de vacances », promue et vendue comme telle sur le marché hautement concurrentiel du dépaysement… où l’emportent les stations et sites les plus beaux, les plus sûrs et confortables, les plus ensoleillés ou enneigés, les plus typiques, authentiques et exotiques mais pas trop, les plus « démocratiques » ou haut de gamme, les plus éphémères ou éternels, etc.

Pour exister sur ce marché des destinations idéales, il s’agit de gagner en « touristicité ». Comment ? En collant au maximum aux critères utilisés pour classer les plus accueillants des lieux « mis en tourisme ». Ces critères – constitutifs du « Travel & Tourism Competitiveness Index » édité par le Forum économique de Davos – renvoient pour l’essentiel aux responsabilités publiques en matière de qualité des infrastructures (Air Transport Infrastructure, Tourist Service Infrastructure…), de facilité d’accès (International Openness, Information and Communication Technologies Readiness…), de sécurité du cadre (Safety and Security, Health and Hygiene…) et, bien sûr, de force concurrentielle (Price Competitiveness, Business Environment, Labour Market…). En clair, l’« Indice de compétitivité touristique » encourage explicitement le nivellement par le bas de toute forme de régulation sociale, fiscale et environnementale, auquel s’emploient de fait les pays de destination lointains pour créer, en fonction de leurs « avantages comparatifs », les conditions nécessaires à une augmentation de leur part de marché.

Le monde entier est-il « mis en tourisme » ou en voie de l’être, pour autant ? Oui et non. Oui, parce que l’expansion et la diversification tous azimuts – thématique et géographique – de l’offre touristique semblent ne pas avoir de limites (tourismes ethnique, extrême, polaire, spatial…). Et parce que prévaut aux quatre coins de la planète, cette soif de bénéficier, même marginalement, de la manne touristique, considérée comme panacée universelle. Non, parce qu’en matière de valorisation marchande des décors naturels, patrimoniaux, humains… dont le tourisme est friand, tous les lieux ne recèlent pas le même pouvoir attractif. Au Guatemala, pour ne prendre qu’un seul exemple parlant, les régions où les peuples indigènes mayas ne portent pas au quotidien leurs magnifiques vêtements « traditionnels » restent terra incognita des catalogues et flux touristiques.

G- Comment expliquer que le tourisme soit une activité si prisée et pratiquée, alors qu’il rend les lieux de plus en plus uniformes, artificiels, et confortables – c’est-à-dire ennuyeux ?

B.D – On pourrait également se demander pourquoi les galeries commerçantes sont si courues, alors qu’elles participent de facto d’une standardisation de la consommation et du divertissement. La métaphore filée par Rodolphe Christin dans Critique de la déraison touristique (2014) apporte quelques éléments de réponse. Il y assimile « lieu touristique » et « centre commercial » et analyse comment s’y combinent « fonctions de déambulation et de consommation » pour « hédonistes rentiers » qui ont « accumulé suffisamment de ressources » durant leurs périodes de travail « pour faire ce qui leur plaît » durant ces parenthèses de liberté. « Comme le touriste, le passant, seul ou en groupe, professionnel ou affinitaire, flâne au milieu de tentations multiples ; il observe, frôle, croise furtivement ses semblables sans les rencontrer, sauf lors d’un contact commercial. » Comme la galerie marchande, la mise en marché touristique offre des espaces de restauration, de récréation, de souci de soi, de regard sur les autres, version superficielle et réenchantée du monde réel, où « le conso-flâneur » peut aller et venir, « idéalement anonyme, dégagé de toute appartenance et responsabilité », en s’adonnant à « la petite jouissance d’une déambulation de lèche-vitrine ». Le même auteur explique plus loin : « Le capitalisme a fait du loisir un commerce et la puissance d’enchantement de l’industrie touristique repose sur sa capacité à faire oublier son caractère précisément industriel, (…) soumis aux règles d’un productivisme et d’un consumérisme sans frontières, faisant peu de cas de l’idiosyncrasie des accueillants et des accueillis. »

En filigrane de ce tour de force, opère ce que j’appelle dans La domination touristique (CETRI, 2018) « l’illusion de l’exotisme », ce supposé goût pour l’étrangeté de l’autre qu’exploite le tourisme, cette fascination pour l’altérité lointaine, pour la différence fantasmée qui serait inscrite au cœur des ressorts du voyage (ou pour le moins de sa promotion). D’une part, la plupart des partants, même s’ils affichent volontiers « l’évasion » et le « dépaysement » parmi leurs motivations, n’aspirent pas à l’altérité ni au décentrement culturel, des notions très situées socialement et à vocation distinctive. D’autre part, lorsque ces notions opèrent effectivement comme objets de quête touristique, elles renvoient moins à une population ou à un endroit réel qu’à un point de vue sur ceux-ci, à une manière de les concevoir… produite par l’« exotisation » même des destinations à laquelle s’adonne le marché publicitaire. « Le tourisme fabrique de l’authentique en toc », résume Sylvie Brunel. À l’étranger lambda, on préférera sa représentation idéalisée, sa « staged authenticity », son « authenticité mise en scène », résultat d’un processus de construction de l’ailleurs – figure simplifiée, enjolivée, folklorisée de l’indigène accueillant –, tel qu’il doit apparaître pour gagner l’égard amusé du visiteur.

G – Des publications, outre la vôtre, sont venues gâcher les récréations estivales en signalant que le tourisme était aussi un problème écologique sous-estimé. Cela confirme-t-il vos analyses ?

B.D – Oui, le passif environnemental de l’industrie touristique tranche avec les bilans et perspectives idylliques qu’en dressent ses promoteurs. En l’état, la démocratisation réelle du secteur déborderait de facto les capacités d’absorption écologique du globe. Que ce soit en raison de la croissance continue des déplacements aériens (majoritaires dans les déplacements touristiques) ou de l’« empreinte » en hausse que représentent tant les pressions du secteur sur des ressources naturelles en voie de raréfaction (arrosage de golfs en régions arides, canons à neige artificielle en altitude, accaparements privatifs de terres fertiles ou de « milieux préservés »…), que la dégradation des littoraux, la pollution des eaux, la saturation des « capacités de charge » de sites en péril, les impasses dans le traitement des montagnes de déchets produites par les stations insulaires et l’envolée des croisières, l’expansion du tourisme met au grand jour son insoutenable… amplification. Sauf à considérer que l’aggravation de la vulnérabilité de centaines de millions de personnes affectées, et demain d’autant de réfugiés climatiques, n’est pas une priorité.

G – Les déplacements de masse prennent aujourd’hui deux formes principales : tourisme et migration. L’un est-il le revers de l’autre ? Comment s’effectue la distinction entre ces deux formes de « flux » ?

B.D. – Les communiqués euphoriques de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) annonce environ 1,4 milliard de séjours à l’étranger en 2018, pour 675 millions en 2000. Doublement du volume des flux touristiques en moins de vingt ans ! Pour autant, paradoxalement, l’accès à la mobilité de plaisance demeure un luxe inabordable pour l’essentiel de l’humanité. L’apanage de moins de 500 millions de personnes (dont une part croissante prend des vacances hors des frontières nationales plusieurs fois par an). Aujourd’hui, en réalité, moins d’une personne sur quinze à l’échelle mondiale est en position politique, culturelle ou économique de visiter les quatorze restantes. Rien de plus facile pour un Français ou un Belge aisé de se balader aux confins du monde, rien de plus difficile pour un Tchadien ou un Nigérien pauvre de sortir de son pays. En cela, les flux touristiques constituent un reflet assez fidèle de l’organisation de la planète et de ses disparités : migrations d’agrément et de désagrément se croisent aux frontières, béantes pour les uns, grillagées pour les autres, des régions émettrices et réceptrices. Comme si l’exercice même du droit à la mobilité – universalisé par la Déclaration des droits de l’homme – paraphrasait la célèbre fable de La Fontaine : « Selon que vous serez puissant ou misérable, les douanes vous rendront citoyen du monde ou assigné à résidence. »

G – Enfin, puisque, selon vous, l’écotourisme, le « volontourisme », le tourisme alternatif, le tourisme solidaire – entre autres niaiseries « responsables, durables et équitables » -, ne sont pas en mesure d’arrêter la transformation du monde et des comportements en marchandises : que faire ? Croyez-vous qu’il y ait vraiment quelque chose à attendre d’une « régulation » par le haut, alors que précisément, les instances internationales (comme l’OMT) tiennent à l’ordre économique du monde ?

B.D – De nombreux acteurs – l’OMT en tête ! –, conscients de l’inégale répartition des coûts et bénéfices (économiques, sociaux, culturels, environnementaux…) produits par le tourisme, plaident pour l’adoption de pratiques « éthiques » et « durables ». Très bien, mais comment l’adjonction d’un supplément d’âme à une logique délétère pourrait-elle renverser l’ordre des choses ? Entre les « projets d’impulsion » du secteur (« efficience énergétique » des stations balnéaires, « écoperformance » de l’irrigation des gazons en zones sèches, « compensation carbone » des déplacements aériens…), l’autolabellisation débridée et le filon des « tourismes de niches » – marchand ou associatif, de facto élitiste – pour pèlerins bobos en quête de voyages légitimes « au bout du monde », on peine à discerner les prémices d’un véritable et indispensable changement de perspective.

Selon les auteurs de La domination touristique, il n’y aura pas de tourisme durable possible sans remise en cause des mécanismes même de l’intrusion touristique, à savoir les politiques de libéralisation, de dérégulation, de marchandisation des lieux et des comportements, de folklorisation des populations locales, d’appropriation des espaces et des ressources sur lesquelles elle repose. Dès lors, les leviers du changement se situent bien dans les marges de manœuvre publiques, dans les possibilités de régulation des investissements et de limitation des flux, dans la fixation des termes de l’échange, l’implication des populations concernées, les capacités de canalisation des États, la définition de politiques coordonnées et l’agir d’appareils de réglementation internationaux. En douter, ce serait abandonner tout espoir de démocratiser le droit à la mobilité et de rendre son exercice viable. Ne pas en douter en revanche, je vous l’accorde, c’est se bercer d’illusions, tant manquent la volonté et les conditions politiques d’un renversement de tendance.

Notes

| 1. | ↑ | On doit au sociologue Marcel Mauss la définition d’un fait social total. Dans son Essai sur le don, il écrit : « Les faits que nous avons étudiés sont tous, qu’on nous permette l’expression, des faits sociaux totaux ou, si l’on veut — mais nous aimons moins le mot —, généraux : c’est-à-dire qu’ils mettent en branle dans certains cas la totalité de la société et de ses institutions (potlatch, clans affrontés, tribus se visitant, etc.) et dans d’autres cas seulement un très grand nombre d’institutions, en particulier lorsque ces échanges et ces contrats concernent plutôt des individus. » |