Blackface : face de Noir, visage de Blanc. Cela nous rappelle la formule préférée de Baudelaire : « la tyrannie de la face humaine ». Il voulait dire par là que dans nos sociétés, chaque figure demande avec acharnement à être reconnue, regardée. C’est dans notre capacité à nous présenter nous-même à notre guise que réside une large part de notre autonomie et de notre liberté. Avec la pratique du blackface, l’écart est saillant : quand ce sont des Blancs qui peignent et dessinent les faces du Noir, il est clair que quelque chose de ce pouvoir de se donner à soi-même sa propre forme est perdu. Développant ce point, un lecteur nous envoie de fines réflexions sur l’importance des imaginaires et les marques persistantes du colonialisme.

Cette année à Dunkerque, la « Nuit des Noirs » fêtait ses 50 ans en faisant défiler dans la rue des milliers de carnavaleux grimés de noir. En France, comme en Espagne, au Pays-Bas et aux États-Unis, la pratique du Blackface (ou maquillage en « Noir ») ravive les débats sur les représentations racistes dans le spectacle.

Dans sa tradition, le carnaval offre l’occasion de se moquer des puissants, autorise l’injure, le renversement des rôles, offre un permis d’entacher les réputations et les symboles. Jouissance libératoire, retour à l’esprit juvénile, hommage à l’irrévérence… Ce genre de maxime, qui sonne comme un culte à la liberté d’expression et au rire bon enfant, masque les représentations racistes qu’il peut véhiculer et ferait presque passer les militant.es antiracistes pour de vilains trouble-fêtes. Pourtant, l’imaginaire qui émerge dans ces mises-en-scène est le produit d’une histoire coloniale, et aussi une forme de son prolongement.

Au Moyen-Âge et à la Renaissance, le carnaval était un événement populaire qui cadençait l’année au rythme des vendanges, des moissons, du changement de saisons et de l’entrée dans le Carême. On y investissait les rues et les places publiques en musique, en échappant au contrôle de l’Église et du pouvoir féodal. Ces spectacles, charivaris et autres processions parodiques créaient un espace de fusion entre le spectateur et l’acteur. Ils pouvaient rassembler les marchands, les ecclésiastiques, les paysans, les savants, les femmes, les enfants et les vieux.

Cette tradition, bien qu’elle ait évolué dans ses formes au cours du temps et selon les contextes, se perpétue dans le monde entier. Au carnaval de Cadix, en Andalousie, se déroulent tous les ans un concours de spectacles musicaux satiriques (« chirigotas »). Cette année, le spectacle « Comparsa Los mafiosos », envoyait un message clair au roi Felipe VI : on lui demande de laisser décider le peuple, par référendum, de la fin de la monarchie. Connu et apprécié pour ses aspects subversif et politiquement incorrect, le carnaval de Cadix aborde des thèmes variés, une bonne partie d’entre eux comporte une critique sociale et politique. Autre exemple, en 2012, le répertoire entier du groupe Los Gordillos était dédié à Marinaleda, un petit village fonctionnant depuis 30 ans en démocratie directe au centre de l’Andalousie. Les 12 comédiens rendaient hommage à ce village tout en dénonçant les firmes multinationales (Mercadona), et soulignaient l’augmentation de la pauvreté dans les campagnes.

Souvent perçu comme un moment populaire de résistance, d’affirmation festive de la puissance collective, le carnaval illustre notre besoin de participer à la « parodie ». La parodie nous situe à côté ou à contre-champ de la réalité. Envers de la scène sociale, le carnaval a quelque chose de particulier en ce qu’il permet un renversement de perspective grâce au masque et au costume, au rire et à la libération des corps. Il trouve sa puissance dans sa temporalité restreinte : il n’a de sens que parce qu’il ne dure pas. Il est un moment prévu, un monde « à côté » qui normalise, institutionnalise la transgression.

Dans n’importe quel contexte de notre quotidien, des mécanismes d’autocensure et de conformisme déterminent, à un degré variable, les pratiques et les discours de chacun.e. Le corps social et la culture instituent un ensemble de règles tacites, un ordre moral plus ou moins strict qui dicte ce qui est acceptable ou non. Au travail, dans une salle de classe, un repas de famille ou même un groupe d’amis, chacun sait à peu près quels discours et attitudes sont recevables et lesquels susciteront la réprobation du collectif. Le contexte de la parodie brouille ces principes et reconfigure notre conception de l’admissible. Dans la caricature, nous dit-on, toutes les injures se valent, et ne peuvent traduire réellement une pensée raciste, sexiste, homophobe etc. Tout le monde en prend pour son grade, et il serait paranoïaque d’y voir un soupçon de malveillance, ou la continuité d’un système de domination.

Pourtant, en février, à Cadix, le spectacle « No tenemos el Congo pa farolillos » mettait en scène une « tribu africaine », avec un décor de savane en toile de fond. Arrivée en demi-finale, la troupe de comédien, composée d’une dizaine d’acteurs Blancs grimés de noir, arboraient des colliers en os, des perruques « afro » et de fausses lèvres gonflées. Ils ressuscitaient l’antique fantasme de l’Africain sauvage et cannibale, avec des paroles de chansons comme « Si un lion arrive dans mon village, je le tuerai de mes propres mains » / « Dans la savane la technologie n’est toujours pas arrivée » / « Je suis cannibale, je me nourris de viande humaine ».

Ce qui ressort de ces différents spectacles, les messages qu’ils portent, sont manifestement différents. Si l’on résume grossièrement avec ces exemples, dans ces spectacles peuvent se côtoyer : la représentation coloniale d’un groupe historiquement opprimé ; d’un autre côté, une critique du pouvoir, du capitalisme et de ses instances d’oppression. Ces manifestations divergentes nous amènent à nous interroger sur les fonctions du carnaval.

Attaquer les discours qui se déroulent dans un contexte privilégiant le blasphème est un exercice acrobatique. Il n’en demeure pas moins nécessaire de s’attarder sur les représentations que le spectacle véhicule, ainsi que leur origine. L’intention de cette réflexion n’est pas d’alarmer sur les dangers, les dérives facilitées par de tels contextes qui frayent avec l’excès, mais d’envisager les images et les normes que le spectacle projette comme produits d’une histoire, intriqués dans des rapports de domination coloniale. Donc, ce que la pensée coloniale a produit et ce qui survit dans la culture aujourd’hui. Si le spectacle peut servir d’instrument de résistance pour les opprimé.es, il peut également apparaitre comme la prolongation d’un appareil oppressif, et être pensé comme l’illustration des rapports sociaux d’exclusion. En faisant une généalogie parcellaire du racisme-spectacle, on peut entrevoir les rapports de domination/ fantasme que traduisent les représentations spectaculaires de l’« Autre », de l’individu « exotique » par l’Occident.

Dans les boutiques de déguisements, il n’est pas rare de voir à l’intérieur des catalogues l’accoutrement « du Noir », « du Marocain », de « l’Indien » (le singulier est important), aux côtés du chevalier, Dark Vador et Robin des Bois. L’individu « typique » de telle contrée lointaine, manifestement différent. Résolument exotiques, ces personnages fictifs ont malgré tout quelque chose de familier. Ils sont issus d’un imaginaire collectif et d’une certaine iconographie. On les a vus dans Tintin1, dans les Westerns2, les Walt Disney3 et dans les spectacles de Michel Leeb4. La représentation fantasmagorique du colonisé a finalement moins de rapport avec la réalité qu’avec une « collection de rêves, d’images et de vocabulaires dont dispose celui qui essaie de parler de ce qui se trouve à l’est de la ligne de partage. »5 Cette vaste mise en scène ne peut être pensée en dehors des rapports de domination de l’Occident sur son empire colonial. Produit d’un échange inégal, le groupe dominant est en position d’imposer ses lois, ses croyances et ses normes, tandis que le groupe dominé est subordonné et sujet à un contrôle des corps et des esprits. Le discours de dénigrement, d’objectivation du groupe dominé revient à célébrer le groupe dominant. Et ce dernier s’énonce au monde avec l’arrogance d’un propriétaire.

On considère que 1492 marque le début de l’histoire des exhibitions coloniales. Christophe Colomb ramène six Amérindiens de son premier voyage, plus tard il reviendra encore accompagné de trente Amérindiens à montrer à la Cour d’Espagne. Comme chaque victoire a ses trophées, l’aventurier ne peut s’empêcher de jubiler à l’idée de revenir chez lui pour montrer ses trouvailles. C’est un moment emblématique de la « Conquête du monde » par les occidentaux, qui légitime sa mission civilisatrice en révélant à son monde l’Exotique, l’Étrange. La construction de la figure du « Sauvage », du monstre sans Histoire ni Culture, permet d’insérer l’élément manquant et indispensable au récit colonial de la « civilisation ».

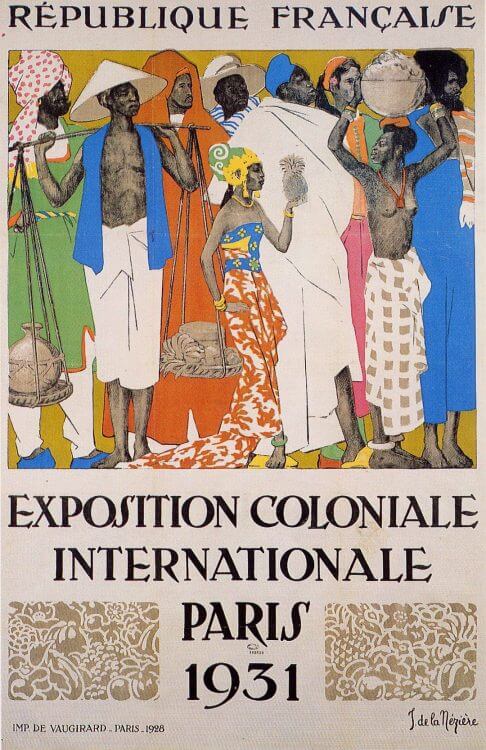

Jusqu’en 1931 se perpétuent encore en Europe les zoos humains, plutôt désignés par le doux euphémisme d’« expositions ethnographiques ». Ces exhibitions coloniales se sont popularisées depuis les années 1870 dans nombre de pays d’Europe et entendaient bien rendre compte de la réussite de la « mission civilisatrice » entreprise par les Européens, et de flatter l’orgueil colonialiste. Moments de « non-rencontre » entre les peuples occidentaux et les « sauvages », ces derniers réduits au rang de curiosités tropicales, dont la présence n’a d’autre fonction que de rassasier une soif de voyeurisme. L’historien Nicolas Bancel écrivait : « Ainsi pendant l’été 1929, le nombreux public avait pu admirer, dans l’enceinte du Jardin, des chimpanzés dressés, un village de Lilliputiens et un groupe de négresses, qui ôtaient et remettaient leurs plateaux de 22 centimètres de diamètre devant le spectateur toujours aussi friand de « monstruosités ». Apparemment, entre le spectacle humain de certains animaux et la vision de « monstres » humains qui apparaissent bien proches de l’animalité, la distinction n’était pas toujours facile à faire chez certains. »

« Est-ce ma tignasse noire ou ma bouche épaisse / Qui m’empêche d’appartenir à l’humaine espèce ? Et j’ai ce faciès qui a tares et déficiences, Tant de fois considéré comme bâtard par la science. Exposé dans les zoos et lynché par les masses, Vendu au plus offrant sur les marchés et les places. »

– Casey, Les bleus marines

Les déguisements, les personnages et les comportements observables au sein du carnaval sont en partie élaborés à partir de codes, de certains éléments composant cet imaginaire hérité du colonialisme. L’idée de se déguiser en Noir en utilisant des traits stéréotypés correspond à une certaine volonté de maîtriser, d’incorporer un monde qui semble « nous » échapper. L’exhibition des corps manifestement différents n’a pas suffi, il a fallu ensuite les incarner, les représenter, et les faire parler.

La pratique du Blackface s’est répandue dans la période esclavagiste à travers les « minstrel shows » : des farces mettant en scène des clowns Blancs grimés de noir. A travers la représentation spectaculaire de comportements et de personnages stéréotypés, les minstrel shows se sont appliqués à assigner un certain nombre de traits physiques et comportementaux aux Noirs. Depuis le personnage ivre Mungo dans The Padlock en 1769, cette tradition du minstrel show n’a cessé de dessiner le Noir depuis le regard du Blanc esclavagiste. Elle a produit un réservoir renouvelable de stéréotypes négatifs : l’homme menteur, paresseux, bouffon, voleur ; la femme matrone ou aguicheuse. Le « minstrel show » fait partie intégrante des structures de domination coloniale et esclavagiste, car il essentialise et déshumanise le groupe dominé6. Le personnage « Jim Crow », l’un de ces nombreux clowns, aura d’ailleurs donné son nom aux lois de ségrégation américaine qui perdureront jusqu’en 1964.

Bien que les représentations des Noirs connaissent quelques variations à travers le temps ou d’un coté à l’autre de l’Atlantique, elles ont en commun de dresser une frontière entre le « nous » et le « eux », les « établis » et les « marginaux ». Cette dimension de l’altérité est fondamentale dans la mise en scène des rapports et de l’ordre social, elle peut nous permettre d’appréhender les relations de pouvoir qui traversent les représentations spectaculaires de « l’Autre », qui ont lieu dans les carnavals. Une distribution inégale des moyens d’expression, qui favorise le regard sur un groupe dominé plutôt que le point de vue celui-ci.

Au début du XXème siècle à Paris, se créé la Revue Nègre (1925), spectacle musical qui participe à diffuser le jazz en France. Des vedettes noires se révèlent dans les music-halls, les cirques et les théâtres, les « bals nègres » et les spectacles de Joséphine Baker sont à la mode. La scène artistique et le public parisien se fascinent pour le corps noir, souvent dénudé et érotisé, et lui attribuent des caractéristiques « innées » (dans la lignée de l’imaginaire colonial développé les décennies précédentes). Bien que ces spectacles accueillent volontiers les artistes noirs, ceux-ci sont passés au filtre de l’imaginaire colonial, et les réduisent à une poignée de stéréotypes. La présence des artistes issus de l’immigration sur scène est acceptée tant qu’elle se conforme aux représentations en vigueur, produites de concert par la presse et la propagande coloniale. On peut prendre l’exemple de Rafael Padilla (1868-1917), le premier artiste Noir de la scène française, connu sous le nom de « Chocolat ». Ancien esclave cubain, il trouve une place d’assistant dans la troupe d’un clown anglais en tournée. Il arrive à Paris en 1886, et il se fera peu à peu un nom en tant que souffre-douleur du clown anglais Footit. Leur duo rencontre un succès phénoménal auprès de la bourgeoisie et de la presse française. Il sera filmé par les frères Lumières, peint par Toulouse-Lautrec et raconté par Jean Cocteau7. Chocolat joue le rôle du « pauvre noir battu », victime des humiliations et des coups du clown Blanc. Privé de sa capacité de résistance et d’action, le public tient le rôle de complice de cette violence, mais entretient aussi une relation de compassion pour le personnage. Le sujet, stigmatisé, est représenté comme objet-victime. Le spectacle impose donc une forme de représentation hégémonique du Noir blessé, meurtri. Elle confère en même temps au Blanc une liberté totale dans l’exercice de cette violence, et lui prête une puissance démesurée. En plus d’une déshumanisation du corps Noir, on peut voir ici une transposition directe des rapports coloniaux.

Les travaux de l’historien Gérard Noiriel8 nous invitent à appréhender un autre niveau d’analyse, prenant en compte l’évolution des stéréotypes et leur impact sur la carrière de Chocolat. Des nouvelles représentations, venant des États-Unis, se diffusent en Europe. Le succès des spectacles de « cake-walk » (une nouvelle danse venue des Etats-Unis), la médiatisation des exploits de certains sportifs afro-américains en boxe et en cyclisme (Marshall Walter Taylor9 et Jack Johnson10), vont participer à redéfinir les nouveaux stéréotypes racistes. Les représentations valorisent dorénavant les capacités physiques ; on dira que l’homme Noir est doué pour la danse et le sport. Lorsque Rafael Padilla tente de rebondir dans le théâtre en 1911, il joue un personnage sportif et séducteur. La presse raillera ses gestes lorsqu’il fera ses premiers pas de danse sur scène. Ce nouveau rôle ne plaira pas au public, plutôt habitué à le voir roué de coup par Footit et lui préférant probablement son image de « nègre docile ». De cette manière, l’artiste issu de l’immigration dispose peu de capacité de transformation, car quand il s’énonce au monde il est soumis à un certain contrôle. Pour garder sa place et être accepté, il n’a d’autre choix que de se conformer à l’image qu’on attend de lui.

Les défenseurs de la tradition du blackface à la « Nuit des Noirs » de Dunkerque, de « Black Pete » au Pays-Bas11, comme dans le Carnaval de Cadix, arguent qu’il ne s’agit là que d’un divertissement innocent et bienveillant. Le carnaval, perçu comme un moment de rassemblement transcendant les barrières (de classe sociale, d’origines et de genre), devient finalement un moyen de divertissement (faussement unificateur12) pour un public blanc, ce dernier restant aveugle au contenu raciste qu’il véhicule. Ainsi, un vaste champ de représentations actuelles s’est construit sur le sol d’une idéologie colonialiste. Et il est évident que celles-ci reproduisent des violences historiques. En représentant des Noirs comme des bouffons joviaux, infantilisés et déshumanisés, le racisme-spectacle perpétue l’idéologie de la suprématie blanche (consciemment ou non).

Le racisme-spectacle n’est cependant que l’une des illustrations d’un ordre social inégalitaire. Ces images véhiculées coexistent avec des mécanismes d’exclusion sociale et économique déjà présents, car elles stigmatisent des groupes exposés plus fortement à la discrimination, aux violences policières et à la précarité. La ségrégation sociale et académique, le taux de chômage, les difficultés d’accès au logement et la précarité touchent plus fortement les quartiers populaires et les personnes non-blanches13. Par ailleurs, un dispositif sécuritaire et punitif particulier visant les quartiers populaires et les personnes racisé.es14 vient renforcer ces processus de marginalisation15. En somme, l’assignation des positions dans la société résulte de processus collectifs, institutionnels et historiques, et les images projetées par le spectacle y participent. C’est peut-être l’occasion pour nous de réinvestir collectivement les moyens d’expression, de lutte et d’éducation, dans des espaces saturés de racisme et de domination.

Antoine Garnier Carrée

Notes

| 1. | ↑ | https://media.melty.fr/article-700389-ajust_930/effectivement-dans-tintin-au-congo-les-africains.jpg |

| 2. | ↑ | Une grande partie de la production de films Western, jusque dans les années 1960, met en scène le massacre des Indiens de manière à justifier la conquête vers l’Ouest. Parmi ces récits qui mettent en scène l’avancée de la « civilisation » sur le territoire américain tout en gardant une bonne conscience coloniale, on retrouve Le Grand Passage de King Vidor (1940), Les Pionniers de la Western Union de Fritz Lang (1942), Les Implacables de Raoul Walsh (1955), Rivière sans retour d’Otto Preminger (1955), Caravane vers le soleil de Russel Rouse (1957), Tonnerre apache de Joseph Newman (1961)… |

| 3. | ↑ | Les films Disney véhiculent un certain nombre de stéréotypes racistes. S’ils ne sautent pas forcément aux yeux dans les versions françaises, la distribution des accents et des caractéristiques selon les personnages font parfois des références raciales implicites. Dans Dumbo, particulièrement dans la version originale, le groupe de corbeau renvoie à un groupe de Noirs, avec un argot Africain-Américain du Sud bien prononcé. Leur leader s’appelle Jim Crow, nom donné aux lois de ségrégation américaine. Ils sont représentés comme paresseux et stupides. Aussi, les singes dans le Livre de la Jungle, qui ont ces mêmes caractéristiques, sont les seuls personnages du film à parler avec cet accent. On peut également évoquer la représentation stéréotypée des natifs Indiens dans Peter Pan, l’effacement du génocide Indien dans la narration de Pocahontas, des chansons décrivant le Moyen-Orient comme un territoire cruel et barbare dans Aladdin, etc. |

| 4. | ↑ | Par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=c_W21vh1Ds0 |

| 5. | ↑ | E. Said, L’orientalisme |

| 6. | ↑ | « [Le colonialisme] déshumanise le colonisé. À proprement parler, il l’animalise. […] [Le colonisé] sait qu’il n’est pas un animal. Et précisément, dans le même temps qu’il découvre son humanité, il commence à fourbir ses armes pour la faire triompher ». F. Fanon Les damnés de la terre |

| 7. | ↑ | « Dès la fin de l’entracte, les deux clowns tant attendus entrent en scène. Footit et Chocolat enjambent le rebord en velours rouge de la piste où galope un minuscule poney. (…) La piste verte s’enfonce avec une sourde rumeur. Des petits panaches d’eau jaillissent entre les planches, un décor s’échafaude, nénuphars, moulins transparents. Footit attire une tête de veau nageuse en lui présentant l’huile et le vinaigre et la Chine de « Papa Chrysanthème », pantomime où Chocolat rentre de Paris en melon beige, en chantant le refrain à la mode : « Ta-Ra-Ra-Boum-de-ay, la grammaire ça me fait suer… » » — Jean Cocteau, « Portraits-souvenirs » (Grasset, 1935, rééd. 2003), dans « Chocolat clown nègre », page 149. |

| 8. | ↑ | Noiriel, G. (2012). Chocolat clown nègre. L’histoire oubliée du premier artiste noir de la scène française. Bayard. |

| 9. | ↑ | Marshall Walter Taylor (1878-1932) est un coureur cycliste américain de renommée internationale, premier noir champion du monde dans le cyclisme. |

| 10. | ↑ | Jack Johnson (1878-1946), originaire du Texas, est le premier noir champion du monde de boxe en catégorie poids lourd. |

| 11. | ↑ | Chaque 5 décembre au Pays-Bas, lors d’une fête traditionnelle, Saint-Nicolas est représenté à côté de son assistant « Black Pete » (équivalent du Père Fouettard), et d’une dizaine d’autres Petes, grimés de noir avec une perruque afro et des lèvres rouges. Le mouvement Zwarte Piet is Racisme (Black Pete is Racism) s’est créé pour dénoncer cette pratique, faisant face aux traditionnalistes et à l’extrême droite qui défendent cette coutume. |

| 12. | ↑ | « 3. Le spectacle se représente à la fois comme la société même, comme une partie de la société, et comme instrument d’unification. En tant que partie de la société, il est expressément le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience ; et l’unification qu’il accomplit n’est rien d’autre qu’un langage officiel de la séparation généralisée. » Guy Debord – La société du spectacle |

| 13. | ↑ | En France plus de la moitié des personnes vivants dans lesdites « zones urbaines sensibles » sont issues de l’immigration |

| 14. | ↑ | https://www.20minutes.fr/societe/2252699-20180411-controles-facies-jeunes-hommes-percus-comme-noirs-maghrebins-20-fois-plus-chance-etre-controles |

| 15. | ↑ | Dans La domination policière, Mathieu Rigouste fait la généalogie du système sécuritaire et pénitentiaire contemporain français. Ce travail de chercheur-militant met en lumière les appareils de contrôle et de violence policière qui ciblent particulièrement les pauvres et les personnes issues de l’immigration. M. Rigouste démontre comment un système de répression, hérité de méthodes contre-insurrectionnelles en œuvre dans les colonies, s’opère dans les quartiers populaires. Ainsi, la Brigade Anti Criminalité (BAC) pioche dans le répertoire d’encadrements militaro-policier utilisé par les brigades nord-africaines de l’entre-deux guerre. |