Comment la police use de la violence (Fabien Jobard)

Entretien avec Fabien Jobard, sociologue de la police française

Deux jours avant la publication de cet article, le 3 juillet 2018, un jeune Nantais du nom d’Aboubakar est tué par un CRS dans des circonstances pour le moins douteuses. La police se retrouve sous le feu des critiques. Une fois encore. Comment expliquer que cette institution, que les séries télévisées autant que les cours d’éducation civique vendent comme protectrice des droits, garante des libertés et de la justice, en arrive à être l’instigatrice d’une brutalité aussi importante qu’habituelle ? Entre effets d’institution, logiques de pouvoir et d’Etat mais aussi pratiques de brigades et d’individus, Fabien Jobard nous éclaire sur les ressorts de la violence physique et symbolique exercée par la police française.

G – Pourriez-vous nous faire une brève histoire de votre parcours de chercheur? Qu’est-ce qui vous a influencé ?

FJ – En 2002, je revenais d’Allemagne, où j’avais fait un travail post-doctoral sur la réunification des polices de Berlin. Je voulais continuer des travaux que j’avais commencés en thèse qui portaient sur l’usage de la force par la police en France. Fin mai, je suis allé observer les événements de la cité de la Plaine du Lys. Quelque chose se passait : deux personnes, dans des circonstances différentes, sont mortes au contact de la police. L’une s’est pris un tir d’arme à feu en pleine tête et l’autre, au cours d’une course poursuite, a perdu le contrôle de son scooter et est mort la tête contre une borne de béton. Il y a eu une mobilisation dans la ville de Dammarie-les-Lys près de Melun, c’était un endroit qui avait été marqué 4 ans et demi auparavant, en décembre 1997, par la mort d’Abdelkader Bouziane, un jeune homme de 17 ans qui au volant de la voiture de sa mère s’était pris une balle dans la nuque. La ville avait explosé, il y avait eu trois nuits d’émeutes. Le tout nouveau centre Albert Schweitzer au milieu de la cité de la Plaine du Lys – une des plus grosses cités d’Ile-de-France à l’époque – avait brûlé, une policière qui habitait dans la cité s’était faite voler son arme de service, donc c’était quand même très chaud, surtout chez les jeunes. Je suis resté longtemps là-bas pour observer une mobilisation politique qui prenait le contre-pied de celle de 97, qui était passée essentiellement par la violence. Celle de 2002 tentait d’adopter des moyens conventionnels. Ce qu’on observait, c’est que tout un tas d’éléments, à commencer par la réponse des pouvoirs publics, empêchait l’expression conventionnelle ou pacifique de la protestation : il y avait (ce qu’on ne voit pas dans des mobilisations ordinaires, surtout à cette époque) des interdictions de manifester, des interpellations, des gardes à vue, des comparutions, puis des choses beaucoup plus rares, comme des incendies de locaux, etc. Cette mobilisation avait une résonance d’autant plus particulière que N.Sarkozy avait été nommé Ministre de l’Intérieur quelques semaines auparavant, et avait fait de Dammarie-les-Lys et d’une autre cité, celle du Bas-Moulin, un de ses territoires d’expérimentations des groupes d’intervention régionaux, qu’il venait de créer par décret.

J’ai donc essayé de réfléchir à ça et de documenter ce qui prenait l’allure d’un conflit durable entre la jeunesse locale, ou une fraction d’entre elle, et les pouvoirs publics locaux (municipalité, justice, police)… Je suis donc allé au tribunal et j’ai essayé de repérer toutes les affaires d’outrage, rébellion et violence contre agent d’autorité publique – et l’inverse. En fouillant dans les archives, j’ai constaté que pas mal de noms de familles que je connaissais revenaient. Cette fois-ci, j’ai essayé de compléter mes observations par une documentation quantitative : il s’agissait d’étudier l’évolution de l’ensemble des affaires de rébellions, outrages et violences sur policiers jugées au TGI (tribunal de grande instance) de Melun, en y voyant un indicateur du conflit entre police et jeunesse. Ce faisant, j’ai codé nom, prénom, lieu de naissance pour tenter de savoir si la justice était plus sévère à l’égard des Maghrébins, des Noirs, des non-européens, qu’à l’égard des autres. Je me suis en fait rendu compte que ce travail n’avait jamais été fait en France. On avait, dans la tradition du CESDIP (Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, laboratoire où je travaillais), des travaux qui documentaient de manière quantifiée l’existence d’une justice ordonnée par classe sociale, avec cette fameuse conclusion de Bruno Aubusson de Cavarlay qui était mon collègue au CESDIP à l’époque : « l’amende est bourgeoise, la prison avec sursis est petite-bourgeoise, la prison est prolétaire » (à infractions égales). Il repérait également l’existence d’une « clientèle », c’est-à-dire des gens qui, quoi qu’ils fassent, se prendront une peine de prison parce que ça fait x fois qu’on les voit : ces personnes, disait-il, sont jugées avant les actes.

Ces travaux ont eu un certain succès, car les émeutes de 2005 étant passées par là, la police était un très fort sujet de préoccupation de la société en France. On le voit bien par contraste avec la situation ici en Allemagne : la police n’est pas une préoccupation publique, contrairement à la protection des données individuelles et la surveillance électronique par exemple. La police, pour des raisons historiques, est moins brutale, moins centralisée, moins autoritaire, mieux formée qu’en France. Donc, du fait de cette préoccupation pour la chose policière en France, du fait aussi que les prisons se remplissaient significativement et puis avec l’importance de plus en plus centrale de cette thématique dans le jeu politique (pensons à Sarkozy puis de Villepin ou Valls, tous ministres de l’Intérieur), pour toutes ces raisons donc il y a eu une conjoncture qui a énormément favorisé la sociologie pénale. C’est aussi un apanage des jeunes sociologues, par exemple autour de la nouvelle revue Champ pénal (en accès libre).

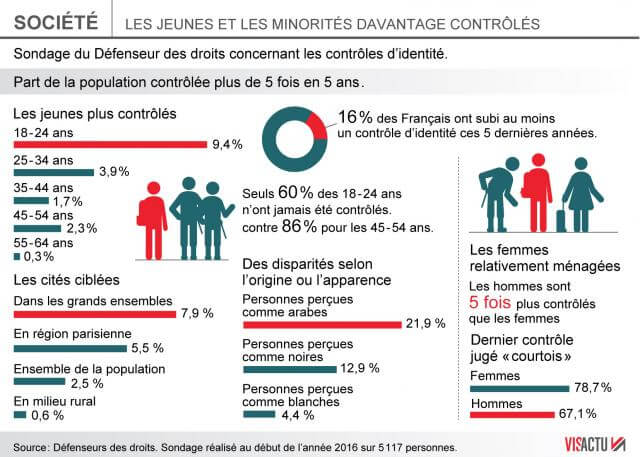

J’ai essayé de remonter plus avant que Aubusson de Cavarlay dans la chaîne de production des discriminations ou des traitements différenciés, et je me suis intéressé aux contrôles de police, constamment mis à l’index par mes interlocuteurs à Dammarie-lès-Lys. Je me suis dit qu’il fallait réaliser une enquête comme celle de Peter Waddington en Angleterre, qui repère l’ensemble des individus contrôlés par la police sur une surface donnée et la compare avec la population disponible sur place (et non pas avec les données du recensement). Avec cette enquête, ils ont d’abord constaté que les Noirs sont surreprésentés dans la rue, parce que c’est une population plus jeune, peut-être, ou qui a un usage spécifique de l’espace public… Et donc, pour Waddington, quand on regarde la population que la police contrôle par rapport à celle qui est là dans la rue, on se rend compte que c’est pareil « in proportion« . Bon son enquête a été très controversée, mais pour moi c’était extrêmement important parce qu’il a réussi à obtenir des chiffres, ce qui était indispensable.

La question du contrôle au faciès, qui est très ancienne (fin des années 1960), laisse ouvert à ses contradicteurs la possibilité de dire que les accusations de contrôle au faciès sont sans fondement, parce que de toute façon personne ne sait qui contrôle qui. La police elle-même ne le sait pas. On a donc voulu produire des chiffres : avec René Lévy du Cesdip, à l’invitation de la fondation Open Justice, on a mené une enquête à Gare du Nord et Châtelet, de 2007 à 2008. Très lourde enquête en termes de protocole, au cours de laquelle on a enregistré les caractéristiques de 38.000 personnes et suivi les policiers à leur insu, collectant 525 contrôles mis en regard de la population disponible, pour comparer les deux compositions de ces populations. On a constaté qu’il y avait une différence énorme de composition entre la population contrôlée et la population disponible. Ce que la plupart des gens ont retenu de cette enquête, c’est que les Noirs et les Maghrébins, les hommes, les non-porteurs de sac, les jeunes, les gens habillés de manière typiquement jeune sont sur-contrôlés. On a essayé de déterminer s’il y avait un facteur prédictif qui l’emporterait sur les autres en termes de probabilité d’être contrôlé. On n’a pas été capable de le faire car il est très difficile de séparer les variables (sexe, classe d’âge, accoutrement, couleur de peau…), d’autant que 2/3 des jeunes hommes qui sont habillés de manière typiquement jeune sont maghrébins ou noirs. Et donc, si le policier les contrôlait de dos, sans jamais avoir aucune prise sur leur apparence « phénotypique », il aurait déjà 2/3 maghrébin ou noir. Donc impossible de dire si c’est le seul sac à dos qui joue par exemple. La plupart des collègues, l’espace public et la société se sont emparés du résultat majeur qui porte sur la surexposition au risque de contrôle des noirs et des maghrébins.

Il y a eu un intérêt médiatique pour cette enquête qui a été complètement phénoménal. Ça m’a paru dingue, parce qu’au fond l’enquête a simplement confirmé ce que tout le monde savait sans pouvoir jamais le dire. Clément Schouler, du syndicat de la magistrature, s’était déjà frotté à la justice sur cette question : dans un bouquin, il avait accusé la police de contrôler de plus en plus au faciès et avait été condamné pour diffamation, car il n’apportait pas la preuve de ce qu’il avançait. La question de l’administration de la preuve était donc centrale. Avec nos magic numbers issus de la recherche, on a pu déposer une preuve. Comme en plus la préfecture de police avait, par le biais de sa porte-parole, estimé que l’étude était d’une rigueur intouchable, ça devenait compliqué pour nos opposants.

G – En fait, votre démarche consiste vraiment à transformer la police, qui est un objet un peu sacralisé, un peu intouchable presque, surtout en France, en objet sociologique qu’il s’agirait de décortiquer. Vous parlez dans beaucoup de vos travaux, pour esquisser une première définition de ce qu’est la police, de l’ambivalence entre une face visible et une face cachée de l’exercice policier. Comment est-ce que cette ambivalence se manifeste concrètement dans le cadre de l’exercice (service, missions, etc..) ?

FJ – Il y a une ambivalence propre à la police. On a le sentiment, de prime abord que la police se définit par le fait qu’elle est dépositaire du monopole de la violence physique légitime. N’oublions pas au passage que la notion de légitime défense nous attribue à tous une part de ce monopole. Mais ça ce n’est pas vraiment cela la difficulté. Il y a des situations, en police, qui sont régies par l’usage de la force et par la légitime défense en même temps. Tout se complique par le fait que le policier peut toujours être considéré comme étant en activité : l’obligation, par exemple, de porter assistance et secours est beaucoup plus forte, beaucoup plus étendue, que pour le simple citoyen. Mais au-delà de ça, concrètement, le policier emploie peu la force, et finalement, dans une même journée, il fait des choses d’une diversité assez effarante pour un fonctionnaire, alors que nous autres, qui pouvons être aussi fonctionnaires (mais pas policiers) nous le sommes dans le cadre d’une mission précise : mission d’enseignement, de recherche… La police, elle, intervient dans le cadre d’une mission sans limites, sans frontières, qui est celle d’assurer le bon ordre public et de prévenir des comportements qui peuvent y compris se dérouler dans des espaces privés, ce qui peut passer par la surveillance d’espaces et d’activités de toutes natures. Par ailleurs, le policier n’a pas pour seul chef sa hiérarchie ou bien l’autorité politique, à laquelle il ne peut de toute façon pas obéir au doigt et à l’œil, mais il y a aussi la demande du public, qui passe par exemple par les sollicitations des élus locaux ou par le 17. Tout ça mis bout à bout, cela rend vraiment impossible l’assignation d’activité policière à une définition bien stricte.

Ce qu’il me parait néanmoins nécessaire de souligner, c’est qu’il y a des circonstances dans lesquelles lorsque le policier déroge, dérape, emploie un niveau de violence excessif, on voit toujours le même type de mécanisme se mettre en branle : mécanisme de silence, de protection, d’asymétrie, de mise à distance de la victime et de ses proches, de délégitimation de la victime. Mécanisme dans lequel par ailleurs, in fine, tant que le dommage infligé n’est pas totalement exorbitant et dès lors que la victime n’est pas d’une virginité pénale immaculée, le policier peut invoquer la situation, les circonstances. Ça donne des choses un peu baroques de prime abord. Ainsi dans le cas d’Abdelkader Bouziane, on nous dit que « le policier a dû faire usage de son arme parce qu’il était agressé par un véhicule roulant vers lui à grande vitesse ». Mais la balle s’est logée dans la nuque. Le véhicule en question attaquait donc le policier en marche arrière… ? On se rend compte que tout le mécanisme de l’administration de la preuve en justice bute sur le fait que quand le policier fait usage de la force dans le cadre de sa mission, il y a comme un droit un peu particulier, une sorte de droit autre, qui contribue à assurer une immunité relative de l’exercice de la force publique. Relative, car il ne faut pas que l’atteinte soit exorbitante : un type menotté à un radiateur qui se prend une balle dans la tête, aucune chance pour le policier de s’en sortir. Un gars qui ressort d’une garde à vue avec son oeil dans la main, pareil. Mais si quelqu’un meurt étouffé sous le poids de n policiers qui ont fait masse de leurs corps pour le maîtriser, là…

Il y a cette singularité de l’usage de la force par la police dans l’espace public : il est doublé et autorisé par la ségrégation sociale dans l’espace. Dans certains espaces, comme les cités de banlieues, il est compliqué de trouver un témoin qui ne soit pas d’une manière ou d’une autre lié à la victime, et qui de manière générale n’a jamais eu lui-même maille à partir avec la police. Par contraste, l’usage de la force à titre privé est très réprimé : par exemple frapper sa femme ou se battre dans un cadre privé est lourd de conséquences pour un policier, si ça vient aux oreilles de la hiérarchie.

Il faut insister sur un point, car c’est un vrai enjeu, compliqué à quantifier. Les policiers n’ont pas tort quand leurs syndicats disent qu’ils sont l’institution la plus contrôlée, aujourd’hui plus que jamais. Néanmoins, la machine fonctionne encore et disqualifie dès lors qu’on est dans le cadre de violences. Et même les injures, à caractère raciste par exemple, sans violence physique, passent beaucoup moins que la violence, car cette dernière est toujours légitimable par la logique de situation, ne serait-ce qu’en parlant d’une « fausse manœuvre au moment de la saisie de l’arme », ou de quelque chose comme « la victime a tenté de se saisir de l’arme du fonctionnaire et dans l’empoignade le coup est parti. » Donc au fond les deux arguments sont fondés : l’argument qui consiste à dire que oui, c’est un droit d’exception qui encadre l’usage de la force par la police, et en même temps l’autre qui dit que ce droit d’exception est plus compliqué à défendre qu’il y a 30 ans. Derrière ça, on voit comment la police contribue à ce que la machine ne s’enraye pas : en conquérant des espaces d’expression politique qui peuvent d’ailleurs être des espaces séditieux, comme durant les manifestations policières de l’automne 2016. Ils défendent la maison, ils essaient de former un contrepoids à l’ensemble des mécaniques qui rendent plus difficiles l’utilisation de ce droit exceptionnel. Il n’y a pas de fatalité, tout cela est une dynamique.

G – Est-ce que vous pensez qu’il existe quand même un pouvoir discrétionnaire de l’individu policier qui, malgré le fait qu’il soit contrôlé par l’institution, dispose quand même d’une marge de manœuvre ? Dans la définition de la situation par exemple, dont on parlait tout à l’heure : en instance centrale, c’est quand même le rôle du policier qui était là. Partant de là, c’est quand même sur lui que tout repose. C’est quelque chose que vous évoquez beaucoup dans vos livres, comme Bavures policières, Police questions sensibles… L’émergence de la violence dans ces cas-là est quand même conditionnée par la définition de la situation, et il y a quelque chose d’intéressant qui est en train de se débattre actuellement, c’est le port de caméras par les policiers qui contrôlent. Est-ce que ça pourrait modifier ce pouvoir discrétionnaire des représentants de l’ordre ?

FJ – On peut toujours le modifier, ce pouvoir. Par rapport à une époque où Dominique Monjardet enquêtait et écrivait sur la police, dans les années 80-90, le policier individuel d’aujourd’hui (et non pas l’institution) est beaucoup moins libre de faire ce qu’il veut qu’avant. Ce policier individuel laisse un paquet de traces électroniques derrière lui : la consultation des fichiers, par exemple, est très contrôlée. Tout se sait, tout se voit. Il y a deux dimensions dans le contrôle de ce que fait le policier. D’un côté un effet panoptique : on ne sait jamais si on est vu mais on sait qu’on pourra toujours être vu à un moment, avec le non-effacement des traces de ce qu’on fait. Et là, les syndicats policiers revendiquent l’autonomie des agents face au pouvoir de contrôle de leur administration, comme tous les salariés. De l’autre côté, il y a toute une dimension informelle, c’est le contrôle des collègues. Là-dessus, c’est intéressant de voir que certes, le policier qui a cassé la jambe d’Untel a toutes les chances de s’en sortir pénalement, mais disciplinairement c’est moins sûr, et puis surtout, c’est certain que ça va mettre son équipe dans l’embarras. Or, on n’aime pas faire des vagues. La hiérarchie, c’est le commissaire, et on ne veut pas l’avoir sur le dos. Il peut avoir recours à des sanctions comme l’avertissement ou le blâme sans le concours de la Commission administrative paritaire1, justement : le blâme est inscrit dans le dossier et il peut, durant un certain temps, peser sur la carrière.

J’ai pu observer des situations dans lesquelles je me disais « puisqu’ils sont à ce point branchés violence, pourquoi ils ne l’emploient pas, c’est si facile ! Ils sont à deux doigts de le faire. » Et bien certes, mais ils préfèrent singer la violence et en rire ensuite, plutôt que de basculer dans la situation effectivement violente. D’une part parce que j’étais là, en dépit de toute la familiarité qu’on avait ensemble. J’ai suivi des policiers qui avaient commis en un laps de temps très court un nombre de fautes disciplinaires substantiel. Mais pas de violence physique. Car celui qui prend l’initiative de faire basculer une situation devra aussi, vis-à-vis de ses collègues, démontrer son savoir-faire à la couvrir, à la transformer en récit. Il ne peut pas mettre ses collègues dans la merde : il peut faire le malin et provoquer, mais il prend le risque d’attirer l’attention de la hiérarchie sur l’équipe si la situation dérape. C’est donc un exercice subtil, qui consiste à donner tous les gages de virilité et de maîtrise de la force, de l’absence de peur, de jeu avec la provocation, sans jamais mettre en péril la tranquillité des collègues. Or évidemment, la presse est beaucoup plus sensible aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a 30 ou 40 ans sur ce que fait la police. Et surtout, les caméras sont partout. Qu’ils les portent ou pas, il y aura de toute façon quelque part quelqu’un qui aura sorti son téléphone portable et qui filme. Ça sert bien sûr à l’autorité publique pour poursuivre des gens, mais ça sert aussi à la société pour se saisir de cas qui seraient passés totalement en dessous du radar. Donc effectivement, la liberté d’action du fonctionnaire de police est considérablement réduite aujourd’hui. Il n’empêche, lorsque la violence survient et qu’elle n’est pas totalement exorbitante, que la mécanique politico-judiciaire reste forte, elle est rarement condamnée. Et là encore, c’est parce que la logique de situation déborde toujours le cadrage de la caméra.

G – Ça avait été démontré par la fameuse affaire Théo : malgré la présence d’images caméra, l’interprétation des images reste conflictuelle. Donc ça montre bien qu’il y a une marge d’incertitude qui peut facilement être saisie.

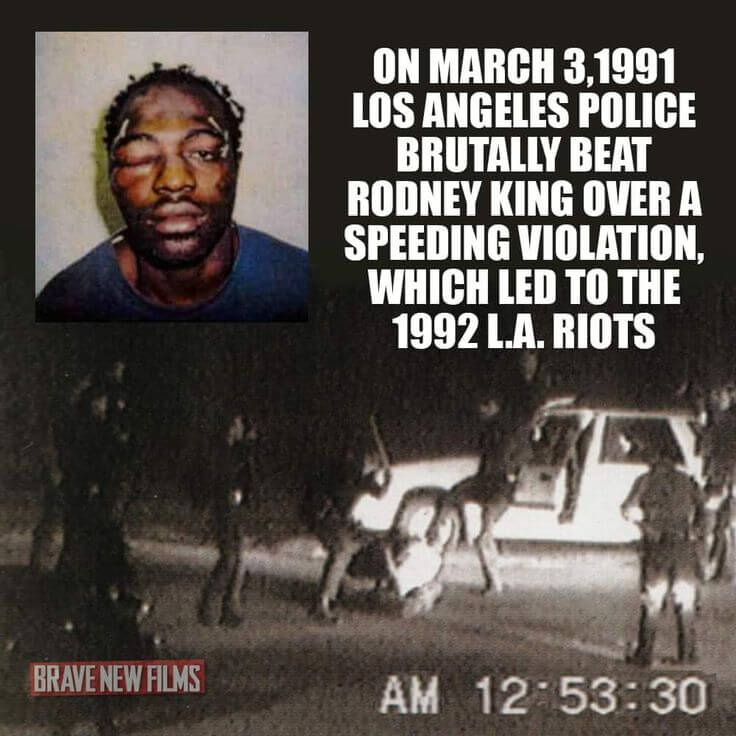

FJ – Champ, contre-champ ; cadre, hors-cadre ; ou alors on a l’image mais pas le son… On formule toujours la même conclusion : les images ne parlent jamais d’elles même. Sauf exception : à Amiens en 1994, une compagnie de CRS procède à une intervention au cours d’une fête privée et lance une grenade lacrymogène dans le local concerné, entraînant ainsi deux jours d’affrontements. Les policiers ont déclaré avoir été agressé par les jeunes fêtards et surtout n’avoir jamais fait usage de grenades. Problème, un vieux monsieur avait filmé tout ceci depuis chez lui, le préfet avait dû expliquer publiquement qu’il avait été « abusé par des rapports de police inexacts », une parole très forte. Mais l’image parle rarement d’elle-même. Rodney King, un automobiliste noir, a été tabassé en 1991 plusieurs minutes au sol par des policiers de Los Angeles. La scène a été filmée. Un an après, les policiers ont quand même été exemptés de toute condamnation, déclenchant une émeute urbaine assortie d’une cinquantaine de morts.

G – Pour rebondir sur la pression éventuelle des collègues. Pensez-vous qu’il existe une solidarité intraprofessionnelle ? Dans le cadre de violences, justement. Est-ce qu’il existerait une solidarité qui tendrait à étouffer les fautes disciplinaires des collègues, et y a-t-il une limite de violence au-delà de laquelle les collègues policiers refuseraient d’apporter leur soutien ?

FJ – Il y a surtout une distinction à faire entre l’action à l’intérieur et l’action vis-à-vis de l’extérieur. En interne, on fait ce qu’on fait, vis-à-vis du public on agit autrement. C’est-à-dire qu’on peut très bien dire à un collègue : « tu déconnes » et le défendre bec et ongles à l’extérieur. Parce que ce qui est en jeu, c’est bien la solidité de l’institution. Ces logiques-là ont été mises en avant par la sociologie américaine depuis les années 50, ce sont elles qui font tenir l’institution. Un collègue canadien, Marc Alain, a fait des enquêtes sur la propension des policiers à dénoncer les mauvais agissements de leurs collègues et ils ont montré la très faible inclination des policiers à rapporter les comportements fautifs de leurs collègues. L’affaire Théo était intéressante parce qu’on a vu dans la presse des policiers qui confiaient que les collègues de cette BST, la Brigade spécialisée de Terrain impliquée, étaient intenables et finissaient par nuire à la sérénité de leur propre boulot sur le terrain. Donc effectivement, il est fort probable que les agents de la BST qui s’étaient retrouvés pris dans l’affaire Théo aient en interne déjà depuis longtemps dépassé les bornes. Mais entre dépasser des bornes en interne et que ça déborde à l’extérieur, il y a une marge. Le linge sale reste lavé en famille, au niveau de la brigade. La cohésion de l’institution importe, surtout dans une institution qui est sous le feu de la critique comme l’est la police en France… C’est le paradoxe : plus une institution est soumise à la critique, plus cette critique resserre les rangs.

Mais bon, on a vu sur la BAC de Marseille et sur Théo qu’en effet, un certain nombre de fonctionnaires s’inquiètent ou tout simplement estiment ne plus pouvoir travailler dans de bonnes conditions à cause de l’état de la police et de ses relations si tendues avec certaines populations. C’est-à-dire qu’au bout d’un moment, en effet, certains policiers ne peuvent plus faire leur travail : dans certains quartiers, on ne leur fait pas du tout confiance pour quoi que ce soit, il n’y a plus aucun échange possible. Si on prend l’exemple de Villiers-le-bel, où il y a eu de violentes émeutes en 2007 au cours desquelles des gendarmes ont essuyé des tirs : on a recherché des témoins, et il n’y en avait pas. On peut le comprendre : du côté de la population, personne n’a vraiment ni l’envie ni même le courage d’aller dénoncer de tels actes. Ce qui était surprenant, c’est que le parquet est passé par un appel à témoins avec rémunération du témoignage. C’est des choses très inhabituelles en France, et même d’ailleurs dans d’autres pays d’Europe. C’est très répandu aux USA, parce que historiquement, la présence publique de l’administration étant très faible, on passe par les citoyens pour révéler ou élucider des affaires. La police judiciaire se contente soit de ce que les citoyens leur amènent, soit de ce que les agences privées leur proposent, d’où l’importance si forte de celles-ci aux États-Unis. A Villiers, la situation était telle que les gendarmes et la police locale n’avaient plus aucun contact avec la population locale. Ils étaient obligés de passer par des appels anonymes au témoignage. C’est quand même assez remarquable : à force d’avoir coupé toute présence adulte dans ces quartiers-là, notamment avec la fin des emplois jeunes en 2003, les policiers se retrouvent avec une masse informe en face : ça tire, personne ne cause et on ne sait pas, on n’a plus d’éducateurs de rue, d’éducateurs spécialisés, d’emplois jeunes dans les écoles, tous ceux qui maintenaient encore un certain lien entre la police et le quartier parce qu’ils étaient eux-mêmes à la fois dans des institutions et du quartier.

G – En France, est-ce que vous pensez qu’il y a plutôt une tendance à la collusion ou à la désolidarisation du pouvoir par rapport à la police ?

FJ – D’abord, je pense qu’en France, le politique est, encore maintenant, un univers masculin, régi par des codes de virilité : poser avec des policiers, faire joujou avec un LBD, poser avec un casque avec visière balistique, c’est un geste politique valorisé. Le ministre de l’intérieur reste un métier principalement masculin, en dépit de Michèle Alliot-Marie… De ce point de vue, l’univers politique a plutôt eu tendance à s’aligner sur les codes symboliques en usage dans la police. Il y a même en France une sorte de radicalisation des mœurs politiques, en tout cas jusqu’à Hollande : Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin… Manuel Valls ou Gérard Collomb ont défendu cette idée que le ministre de l’Intérieur est le premier flic de France. Ils n’ont manifestement pas compris leur mandat : on demande au ministre de diriger et contrôler la police, pas de s’aligner. Il y a alors dépendance du politique à l’égard de la police. Quand les policiers s’organisent et menacent, les gouvernements cèdent : augmentations des indemnités, défiscalisation… Mais sur les conditions de travail, on reste sous une contrainte budgétaire forte : les véhicules se retrouvent sans essence, les fax sans encre, les agents travaillent dans des conditions peu enviables. Alors faute de vraiment financer l’institution policière, le politique parade et chante les valeurs traditionnelles de la police.

Dans un contexte de tension très forte à cause du terrorisme, mais aussi des mobilisations sociales, les policiers, de leur côté, savent utiliser la menace de l’inaction ou de la manifestation. La police sait faire pression. Elle rappelle le politique à l’ordre sur tout un ensemble de choses, par exemple sur la pénalisation de la consommation de cannabis, quelque chose qui semble absolument indémodable en France en dépit de son coût, de son inefficacité, de ses dégâts collatéraux. Mais parce que ça reste un outil intéressant du point de vue policier, que ça permet d’interpeller, d’interroger, de récupérer des renseignements, on n’y touche pas. Donc dans le rapport de forces, je ne pense pas que le politique soit sous la domination de la police, mais il n’est pas en position d’être tout à fait indépendant non plus.

G – Justement, pour faire le lien avec l’état d’urgence et ses suites, qui ont inquiété notamment les milieux de gauche et d’extrême gauche opposés à un pouvoir accru des forces de l’ordre, est-ce que vous pensez que depuis la mise en place de l’état d’urgence la place et le pouvoir de la police ont changé ?

FJ – Le rapport de force entre la police et le politique a évolué. Durant toute la période d’état d’urgence, le politique ne peut pas agir contre sa police, et ne peut pas donner le sentiment qu’il agit à l’encontre des vœux primordiaux des policiers. L’état d’urgence a quand même été une période durant laquelle les libertés publiques ont été bafouées. C’est compliqué de l’évaluer nettement, car il faut bien différencier les interventions dans les espaces publics et celles dans les espaces privés. Dans les espaces privés, on a eu environ 5000 perquisitions qui se sont souvent déroulées dans des conditions absolument déplorables du point de vue du respect des droits fondamentaux, sur des personnes qui n’ont qu’un accès très limité à l’espace public en raison d’un manque de ressources. Dans l’espace privé, les individus ont été livrés à la puissance policière sans pouvoir répondre. Même s’ils avaient répondu du point de vue juridique, ça aurait eu des incidences sur l’équilibre des familles, sur l’inscription des familles dans leur milieu social local, sur l’équilibre psychique des enfants. Pour que, comme il le fit, le ministre de l’Intérieur diffuse une note rappelant, après seulement quelques jours d’opérations, que la force ne doit être employée que si nécessaire et qu’il n’est pas nécessaire de défoncer les portes des gens chez qui on sonne, c’est que les policiers devaient agir sans grande douceur. Pas sûr que sur le long terme ces interventions aient été efficaces : on verra les années qui viennent quelles générations de terroristes elles auront nourries, de jeunes gens qui courent en pleine rue couteau ou fusil à la main à l’assaut de policiers, au nom d’Allah ou autres.

Dans l’espace public, ça a été beaucoup plus compliqué. Le régime d’état d’urgence prévoit que le préfet peut, dans des conditions assez larges, interdire toute manifestation susceptible de provoquer un désordre public. Or la période de l’état d’urgence a été la période la plus mouvementée qu’on ait vécue depuis 1986 ou 1995. Période violente aussi, mais avant tout mouvementée : les manifestations étaient la plupart du temps autorisées, à l’exception de celles à Paris, dans les semaines qui ont suivi les massacres de novembre 2015 et à Rennes, un cas un peu exceptionnel. Dès que les grands syndicats se sont manifestés, sur la loi Travail, le rapport de force n’était plus du tout le même. Même à Paris, dès que le préfet a évoqué l’idée d’interdire une manif, les syndicats se sont rappelés à son bon souvenir. On voit nettement le rapport de forces : dans l’espace public, lorsque la chose est politique et que les enjeux soulèvent des institutions fortes, le gouvernement ne peut plus disposer de sa police et la police ne peut plus jouir de la même autonomie que lors des milliers de perquisitions menées des semaines durant.

Je pense que la France est restée un régime démocratique doté d’une police brutale, et que paradoxalement les libertés publiques, malgré les circonstances législatives et sociales, ont relativement tenu le coup. En revanche, pour les libertés privées, ça été très dur. Cela rejoint ce que je disais sur les espaces qui permettent un droit d’exception. Ceux qu’on n’entend pas, ce sont eux qui se sont pris la violence d’Etat frontalement.

Reste aussi le problème de la sursollicitation des policiers par l’état d’urgence : on leur demande de patrouiller à pied, de multiplier les heures et les contrôles d’identité, de garder des lieux sensibles, de suspendre leurs demandes de congé. Et on autorise les manifestations, alors que les dispositions de l’état d’urgence permettent de les interdire à peu de frais. Dans ce contexte-là, l’état d’urgence a exposé aux yeux des policiers une certaine impuissance des dispositions juridiques. Et ça a été une expérience marquante pour eux. En plus, la cible majeure des attentats, c’est eux, y compris à leur domicile depuis que deux des leurs se sont fait égorger à Maignanville2. D’ailleurs, les dynamiques séditieuses se sont fait jour quelques mois après.

G – Ça souligne en fait la normalisation des violences qui ne sont plus perçues comme des débordements. Par rapport aux manifs, par exemple, c’est vrai que peu de manifs ont été interdites. Par contre, des manifs où le « maintien de l’ordre » passe par la violence, c’est devenu normal. C’est une espèce de cycle incessant, parce que les manifestants sont préparés à d’éventuelles violences et sont sur le qui-vive, et donc en face c’est pareil… Ça pourrait être le symptôme d’une mutation des rapports entre les forces de l’ordre et le reste de la population ?

FJ – Je pense que l’état d’urgence, ici, joue un rôle assez secondaire. Rémi Fraisse est mort hors état d’urgence ; une mort comme celle-ci, ça a un coût. Ça a remobilisé les fractions violentes et les mouvements d’extrême-gauche pour dix ans. Et puis tout ça s’est déroulé sur fond de l’affaire Adama Traoré, de non-lieu général dans l’affaire de Zyed et Bouna en juillet 2015 et j’en passe… Ce qui est fondamental et qu’on n’a pas du tout en Allemagne par exemple, c’est qu’en France, la police est une instance de socialisation politique : pour une partie de la jeunesse, leur socialisation se fait dans le rapport à la police, qui est une institution à la fois mythologique (la police des films d’action et des séries télé) et on ne peut plus quotidienne, routinière, attendue (la police des contrôles d’identité). Dans les années 70-80, quand on était abordé par les militants d’extrême-gauche à la sortie des bahuts, des boîtes, des usines ou quoi, on en appelait à la situation politique étrangère : « ça te révolte pas toi, la Palestine, le Chili, l’Espagne… » Renaud, il chante dans les années 70, « quand on exécute de l’autre côté des Pyrénées un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter »… Aujourd’hui, on a tout un segment de la jeunesse socialisé par la police, qui accède à la conscience politique par et contre la police. C’est quand même particulier.

G – La question policière est effectivement très clivante : même au sein des militants de gauche, il y a une différence fondamentale qui peut donner lieu à des débats et des conflits sans fin entre les antiflics et les non-antiflics… Pour ce qui est des proflics, ils vont du coup être catalogués comme des gens de droite… donc c’est bien au centre de la formation de l’opinion politique.

FJ – Oui, et c’est lié au fait que dans les milieux militants, notamment de gauche, l’on considère que la violence c’est d’abord la violence d’Etat, et que par conséquent on ne saurait lui emprunter ses moyens sans attenter à sa propre identité, ni hypothéquer son avenir. Le bolchévisme puis le stalinisme sont une expérience importante de ce point de vue. Mais on voit quand même une différence entre les Antifas en Allemagne qui sont préoccupés par l’idée d’aller se cogner aux types d’en face, les nazis, et des jeunes en France dont une grosse partie du questionnement porte sur la légitimité de la violence à l’égard d’un adversaire, la police, qui est une institution publique.

Notes

| 1. | ↑ | Les commissions administratives paritaires sont les instances de représentation des personnels titulaires de la fonction publique, c’est-à-dire des fonctionnaires. Elles traitent des sujets relatifs aux carrières individuelles. |

| 2. | ↑ | Le 13 juin 2016 à Magnanville, deux personnes sont assassinées par un homme se revendiquant djihadiste |