La littérature ou la vie (Marielle Macé)

Sur les formes de nos vies et les possibilités d'en prendre soin

« La littérature », celle qui fait peur, celle qu’on ne comprend pas, celle qui est vieille, ancestrale, celle qu’on inculque au collège, Victor Hugo ? « Demain dès l’aube » ! « La littérature » : celle qui ne nous parle pas, celle des mots impossibles. Zola, « les Rougon-Macquart ». Qui aime la littérature sinon par l’élection de son habitus ? Pas grand monde apparemment. Mais le pire vient quand Proust ou Baudelaire en viennent à servir de prétextes à l’éternelle dénonciation de « la jeunesse » par les traditionalistes nostalgiques. On nous dit : elle est perdue l’époque où l’on lisait des livres. Sans doute ! Alors, il vaudrait mieux abandonner les livres là avec toute leur violence symbolique. Plutôt la vie, que la littérature. À moins que la littérature désigne aussi autre chose. Comme une micro-littérature qui s’opposerait à la « Grande », celle d’établissement. Au lieu d’être utilisée comme matière à concours, elle nous servirait à vivre. Et ce serait certain, on ne la rencontrerait pas que dans les livres.

Nous sommes allés rencontrer Marielle Macé. Dans ses trois derniers livres1, elle déploie une réflexion sur nos formes-de-vie qui interroge la présence de la littérature jusque dans des mouvements politiques comme Occupy Wall Street, les Indignés, Nuit Debout ou sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.

G – Vous avez longuement travaillé sur la question des manières d’être, du style ou des formes de vie. Comment est-ce que vous êtes arrivée à ces questions, qui semblent coller à l’époque ?

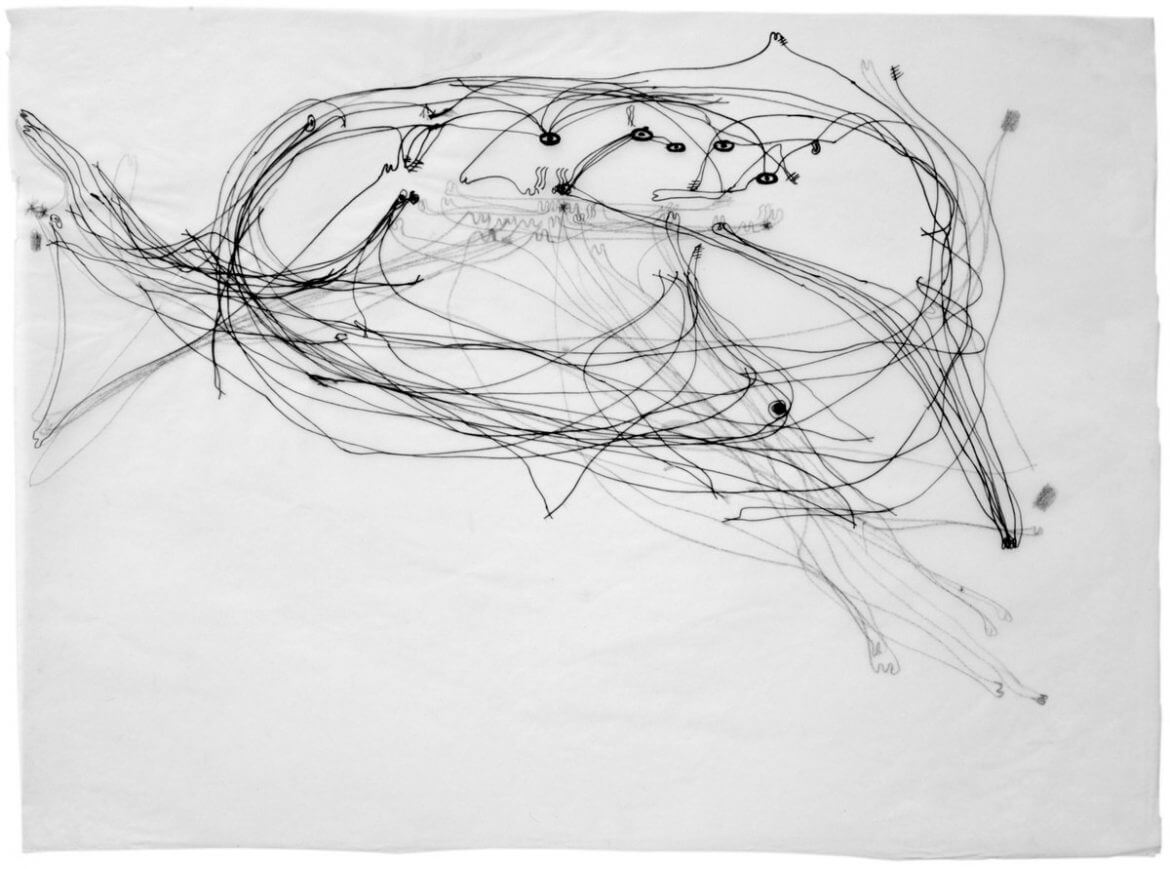

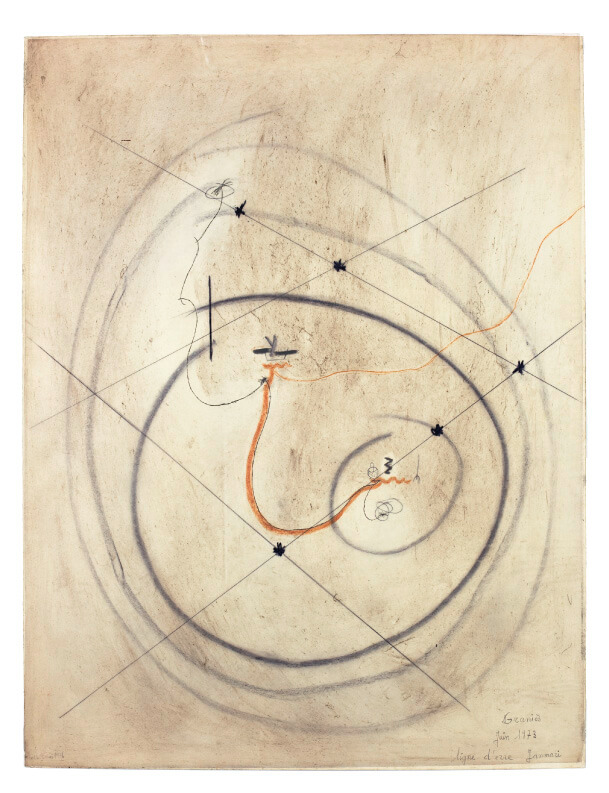

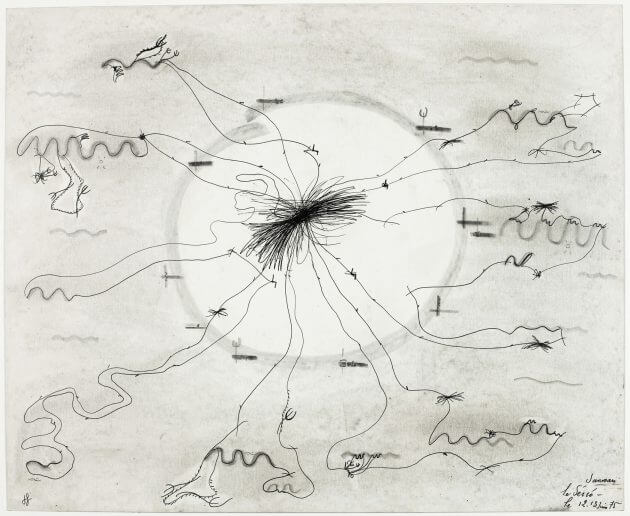

MM – Je vais repartir d’un peu loin ; j’ai commencé au tout début par travailler sur la question de « l’essai », entre littérature et sciences sociales. L’essai, c’est quelque chose comme un engagement de la pensée dans la forme, ou dans le style : un essai n’est « littéraire » que par sa forme, on ne le range parmi les arts que du fait de l’attention au style qui l’anime. Et dans un cas comme celui-ci le style est décisif non pas au sens où il faudrait faire beau, écrire élégamment, mais parce que les décisions de style, chez les essayistes, sont toujours aussi des décisions de pensée (le rapport de Barthes à l’assertion, de Sartre au rythme, de Michaux aux formes de la subjectivation… autant de partis pris formels qui sont déjà des engagements de pensée). Et il m’est vite apparu que cette attention aux enjeux de la forme allait plus loin, car l’espace de l’essai est aussi celui qui se rend le plus attentif à toute sorte de formes de vie, de « phrasés » de l’existence. Depuis Montaigne, jusqu’à Benjamin, Bataille, Adorno, Foucault, Pierre Pachet ou Jean-Christophe Bailly aujourd’hui, la matière de l’essai est très souvent de cet ordre : des formes de l’expériences, des pistes d’existence, des idées de vie. Dans un essai, bien souvent, ce que l’on essaye ce sont des formes de la pratique, des styles de subjectivité, des types de relations au monde, des façons de le vivre et de le dire ; et l’on en suit durablement la piste — comme on ferait d’un animal, dans la ligne duquel on se place. Dans un très beau texte sur Paul Klee, « Aventures de lignes », Henri Michaux se demande par exemple ce que c’est qu’être une ligne, quelle genre d’expérience de la sensibilité, de l’espace et du sens vient avec le fait d’être ligne ; et il fait durer cette idée : il laisser aller ces lignes, il laisse rêver ces lignes.

Pour moi donc, le genre de l’essai conjoint ces deux types d’attention et d’enthousiasme pour les styles de l’écriture et les styles de la pratique, pour tout ce qui peut naître d’un engagement dans la forme, forme littéraire ou forme de vie. Je ne suis d’ailleurs pas la seule à voir les choses comme cela ; récemment est paru un livre passionnant de Bertrand Guest, Révolutions dans le cosmos, qui étudie la solidarité du genre de l’essai avec les premiers engagements écologistes et/ou anarchistes au début du XXe siècle (chez des auteurs comme Thoreau ou Élisée Reclus) ; non pas qu’il n’y ait pas eu d’essais conservateurs ou réactionnaires (notre culture en est pleine), mais plutôt parce que, quand on s’intéresse à la variété des formes de vie et à de nouveaux rapports possibles au monde (et c’est là tout l’enjeu du renouveau des pensées environnementales aujourd’hui), l’essai est un bon terrain.

Mon travail s’est donc assez vite tourné de la question (assez « interne » à la discipline littéraire) de l’essai, vers celle, plus vaste, des styles de vie, des façons de faire, des manières d’être. Et en travaillant sur cette question du style et en l’élargissant très vite à celle, plus ouverte des formes de vie, pour la « démarchandiser » (« style », lifestyle, sont des mots tout à fait piégés aujourd’hui, et il était important d’arracher la question du style à leur monopole), j’ai vu s’ouvrir un territoire très vaste, qui est presque définitoire : la période moderne. Car après la Révolution, et depuis Balzac environ, ce vocabulaire et ces questions de style se sont placés au cœur de la compréhension et de la critique de la vie : pour décrire, comprendre, évaluer l’existence humaine, on se situe en général sur le terrain des façons de faire et des manières d’être, là où il s’agit de penser la façon dont la vie prend forme(s).

J’ai donc investi ce terrain avec mes moyens propres, et avec la conviction (qui me vient encore de la culture de l’essai), que tout ici était à prendre ensemble, en termes de disciplines et d’enjeux : la sociologie, l’anthropologie, la philosophie du vivant, la poésie, Balzac et Simmel, Mauss et Canguilhem, Foucault et Pasolini, l’interrogation des gestes et des corps comme celle des institutions.

G – Sur la question de l’essai, Bourdieu critiquait vivement les essayistes, les « bousilleurs de la pensée ». Les penseurs qui font attention au « style » sont souvent critiqués comme des penseurs qui ne font pas de la science, qui ne sont pas sérieux. Est-ce que ce n’est pas un risque d’une telle réflexion ?

MM – Oui, et j’ai accordé une place importante à cette dimension dans mon premier livre, Le Temps de l’essai. Bourdieu en avait en fait contre un type précis d’essayisme, ceux qui, dans l’espace médiatique, font l’économie du travail, pensent sans précaution, par « gros concepts », ceux à qui l’assertion, la certitude et la généralité ne coûtent rien. Ceux qui usinent des discours sans patience, sans capacité à douter, sans scrupules. Et selon lui, ce type d’auteurs mettait en danger l’espace des sciences humaines, les formes du travail intellectuel qu’il s’agit d’y défendre. Il avait raison. Mais il était aussi, à sa manière (dans un texte comme l’Esquisse pour une auto-analyse), un héritier de ce que la littérature pensante en France a produit de plus beau, de plus médité. « L’essai » n’est pas une valeur en soi, il désigne le meilleur comme le pire, et c’est essentiel, car c’est un des lieux où la littérature moderne éprouve sa capacité à participer à la pensée, un des lieux où les écrivains parviennent ou non à imposer leur place et leur manière propre dans la vie de la pensée. Les essais que je défends sont animés par des une acuité d’attention, une patience dans la forme, des scrupules, en même temps qu’une audace une capacité à imaginer qui les placent très loin de la pensée « par gros concepts ».

G – La question des formes de vie semble particulièrement pertinente aujourd’hui, dans bien d’autres domaines que celui de la littérature. Pourquoi est-ce que c’est un thème tant mobilisé aujourd’hui, autant pour noter l’importance que la question des « styles » prend de nos jours que pour dénoncer une « crise du style » ou un « affadissement des formes de vie » ?

MM – J’ai l’impression que cette question des formes de vie est en effet une clef pour notre temps : c’est ainsi que l’on se formule les enjeux du « métier de vivre » (pour le dire avec Pavese) : le fait d’être un individu, de conduire son existence, de se relier ; et c’est ainsi que l’on éprouve le politique, comme l’espace même où se disputent des formes de vie, où s’espèrent d’autres manières de vivre.

Quant à l’idée d’une « crise du style », ou d’un appauvrissement de l’expérience, je la prends avec prudence, et j’ai essayé d’examiner vraiment ce qui s’est dit, ce qui s’est cherché ou espéré dans ces termes, chez Benjamin ou Adorno notamment, ou dans l’espace de l’ethnologie. Je ne crois pas en fait qu’il y ait de rupture, ou de « perte de style », comme pouvait le noter Pasolini dans les années 60. Je ne crois pas qu’il y ait eu d’abord un moment historique de richesse globale des manières d’être puis un moment de perte d’expériences. Si Pasolini m’intéresse tant, ce n’est pas au titre de ce diagnostic d’un saccage du fait même du style, c’est parce qu’il fait partie, comme Baudelaire, des écrivains les plus vigoureusement engagés dans une sorte de folie perceptive, une attention (presque maladive) aux formes de vie, à leur transformation, à la nécessité de les juger. Mais j’ai tendance à les quitter lorsqu’ils parlent « perte », ou « crise ». Baudelaire, qui tendait lui aussi souvent à la déploration, a été avant tout le peintre le plus aigu des formes sensible de la vie individuelle et sociale moderne ; et lorsqu’il entrait dans une critique féroce de la vie moderne, il finissait surtout par se demander si ce n’était pas que le monde lui était devenu « inhabitable » — autrement dit que c’était peut-être lui qui cessait de tenter de l’habiter, dans ses nouvelles coordonnées sensibles, parce qu’il s’était arrêté dans son désir de suivre jusque dans son corps les transformations de la pratique.

Il faut considérer dans toute son ampleur cette passion moderne pour la question des formes de vie, ce tourment quant aux formes que peut prendre la vie. Tout part plus ou moins, je le disais un peu rapidement tout à l’heure, de la Révolution française, comme s’il y avait eu après cette immense secousse un changement de gravité de la vie matérielle, des régimes de perception sociale, de la question même du sensible et de son partage. Un vocabulaire s’impose, celui des modes d’être, des styles de vie, des allures, des genres d’existence. De nouveaux désirs politiques se jouent au plan de ces formes, des idées de vie s’y cherchent, s’y débattent, et Balzac par exemple a très bien vu cela.

Mais à partir de là, les positions qui ont pu être prises par les uns et les autres ont été très diverses, et souvent parfaitement concurrentes. En fait, ce terrain des formes de vie est devenu l’arène même d’une dispute entre des idées très différentes de la vie, de la vie qui compte, qui importe. Dans mon livre Styles, c’est surtout cela que j’ai voulu éclairer, cette dimension de dissensus : j’ai essayé de montrer tout ce qui a pu être attendu de l’idée même de « forme de vie » : Nietzsche en attend l’exact contraire de Michel de Certeau par exemple, et Bourdieu de Foucault…

Et cet aspect de dispute est pour moi une clé du contemporain. Si la question des formes de vie est si actuelle, si vive, si elle est sur toutes les bouches, ce n’est pas parce que quelque chose s’est perdu, c’est peut-être, au contraire, parce que c’est précisément sur ce terrain que se jouent nos conflits, nos préférences, nos espoirs, nos révoltes. Les mouvements Occupy, Nuit Debout, les Printemps arabes, investissent ce terrain des formes de vie et des valeurs qui s’y débattent. Les luttes conduites à Notre-Dame-des-Landes sont des luttes pour d’autres formes de vie. En usant de ces termes, aujourd’hui, il s’agit en fait surtout de se réemparer de l’espace de la vie quotidienne, de se réapproprier ce terrain toujours déjà aménagé mais toujours encore réaménégeable, des formes de la vie, du « comment » : comment on vit, comment on pourrait vivre, comment on voudrait vivre…

G – Pasolini commençait par une réflexion sur les dialectes, une poésie dialectale et un engagement pour cette culture insaisissable. S’il y a d’un côté ce fourmillement de vie, du côté de la culture dialectale, de l’autre côté il y a une institutionnalisation d’une langue « officielle », « nationale », avec des règles fixées. On pourrait prendre d’autres exemples, comme la destruction d’habitations de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes récemment. Avec de tels dispositifs, n’y a-t-il pas répression des formes de vie ? C’est peut-être ce que Pasolini voulait dire quand il parlait d’une crise du style ?

MM – Oui, Pasolini parlait très exactement de l’écrasement par le capitalisme des formes de la vie populaire, des façons de parler, de bouger, de manger, de faire groupe et famille, d’aimer, de se relier… et il constatait que « le peuple » lui-même se retournait contre ses manières, contre sa propre richesse culturelle et politique. C’était un diagnostic sur l’Italie contemporaine, homogénéisée par la culture officielle et par la société de consommation. Il est évident que les dispositifs de normalisation et de répression sont écrasants, il est indispensable et beau de les dénoncer. Mais ce contre quoi j’essaie d’aller, c’est un discours mécanisé de la déploration. Je ne pense pas que le monde soit aujourd’hui moins surprenant et inventif qu’il ne l’était auparavant ; et il y a toujours des forces d’écartement face aux normes et aux dispositifs ; en ce sens, il n’y a pas d’appauvrissement de l’expérience, cela n’existe pas. Mais là où j’admire le plus Pasolini, c’est dans son désir de juger les formes prises par la vie, c’est-à-dire de juger les chances de libération ou au contraire des risques d’écrasement de notre capacité à créer et développer de nouvelles formes pour nos vies. Quand Pasolini dénonce les dispositifs économiques et politiques qui affadissent nos existences, quand il dénoncent les conditions faites aux vies, la confiscation de ce terrain du « comment », il a absolument raison.

Adorno lui aussi a profondément médité sur la manière dont le capitalisme aménageait les formes de la vie moderne, avec beaucoup de finesse, et une grande capacité de perception. Mais à un certain point, lui aussi a peut-être péché par une certaine systématisation de la déploration, par quelque chose comme un manque de joie. Quand il considère par exemple le jazz comme une musique indéfendable. Ce n’est jamais « la vie » elle-même qui s’appauvrit, ce sont les conditions faites à la vie, et ce sont ces conditions qu’il faut accuser.

G – C’est comme s’il y avait plusieurs conceptions du « style » : d’un côté, il y a une manière de penser le style comme la richesse et la profondeur que chacun peut donner à son existence, puisque la vie est un processus de mise en forme qui dépasse toujours les catégories dans lesquelles on veut la figer. Mais de l’autre, il y a un certain emploi du mot « style », dans le capitalisme et la publicité par exemple, qui fait de celui-ci un moyen de se démarquer en entrant dans une « mode ». Donc selon ce deuxième usage, le « style » n’est pas libérateur mais hiérarchisant ; il n’est plus libre création de formes mais soumission à des normes extérieures.

MM – Absolument, il n’y a que des usages, « style » est le pire comme le meilleur des mots, le plus libérateur comme le plus aliénant. Chaque manière de décrire et de juger les formes de vie met en jeu au fond, toute une anthropologie. C’est pourquoi il y a tant d’incertitude autour des pensées du style. Et c’est ce qui en fait un sujet tout à fait politique — il me semble d’ailleurs que c’est son intérêt. Il y a des pensées émancipatrices du style qui deviennent ensuite réactionnaires. L’injonction publicitaire à « donner du style » à sa vie, on peut la voir comme le détournement d’une idée qui était très émancipatrice chez Nietzsche. La question devient de savoir ce que l’on attend de la vie (la vie que l’on veut, celle à laquelle on tient et qui nous fait tenir) quand on réfléchit à ses formes et qu’on lutte pour ces formes. Et il y en a vraiment de multiples, j’ai cherché à éclairer cela.

G – Vous prenez quand même parti, quand vous opposez le style promu par la cité de la mode et de l’autre côté une attention plus fine aux formes de vie.

MM – C’est vrai, j’ai des choses très explicites à défendre ; mais je fais en sorte de reconnaître aussi la grande dispersion de valeurs qui se jouent dans ces questions, qui ne sont pas forcément aimables.

Dans un petit livre plus récent, Sidérer, considérer, qui parle de la façon dont on est capable ou pas de se rapporter aux vies précaires, j’observe par exemple une situation de voisinage exorbitante entre un campement qui se tenait quai de la Gare et la Cité de la mode et du design ; il ne s’agit pas de s’y opposer moralement en disant que « la cité de la mode c’est pas bien » (parce qu’elle dit quelque chose d’essentiel, en fait, de nos existences modernes : notre rapport aux objets, aux façons de nous apparaître les uns aux autres) ; mais de prendre acte de ce grand entremêlement de formes de vie incompatibles qui font la ville, la seule qui soit à habiter. Ce qui était frappant, dans ce côtoiement, c’était la contiguïté spatiale et pourtant l’indifférence organisée entre d’un côté, la Cité de la mode et du design, temple de la visibilité, de l’autre ce camp où se vivaient d’autres formes d’existence, et qui semblait devoir ne pas être vu. On vit bien évidemment dans un monde de la technique et des objets. Il ne s’agit pas de faire honte à tous ces désirs, mais d’apprendre à les tisser avec d’autres formes aussi pour ne pas en faire seulement des désirs de distinction et d’exclusion. Nos villes sont faites d’une multitude de vies si différentes, notre tâche est justement celle du côtoiement.

Un livre de l’anthropologue Anna Tsing, Le Champignon de la fin du monde, parle de « la diversité contaminée » du monde présent. Elle s’intéresse à la manière dont les existences s’intriquent les unes dans les autres, et affirme qu’il ne s’agit pas de les démêler mais de saisir justement ces enchevêtrements, car ce sont ces enchevêtrement même que nous avons à habiter. J’aime cette façon de prendre les choses. Elle critique évidemment, et avec quelle force, les ravages écologiques et plus encore sociaux du capitalisme, mais elle essaye de comprendre ce qui se joue dans ses interstices, ce qui s’invente parfois dans ses ruines. Et ce champignon qu’elle prend pour fil conducteur naît dans les ruines, sur le terreau des catastrophes, il est ramassé par des gens aux existences dévastées et précarisées et il devient un bien de luxe sur le marché japonais. Voilà ce que c’est de tout prendre ensemble, et c’est cela qui compte lorsque l’on prend en considération le terrain des formes de vie. Il est d’ailleurs bien plus difficile, mais bien plus intéressant et important d’affuter une attention à la diversité et au mêlement incroyable des formes de vie, que de statuer sur « la vie bonne ».

Je suis frappée, comme tout le monde, par la vigueur avec laquelle les hommes en charge politiquement statuent sur la vie qu’il faut mener, canalisent les représentations possibles de ce que c’est qu’une vie réussie. Ne pas chômer, pouvoir s’acheter un beau costume, adopter en toutes choses un ethos managérial, des manières de winner… Le mépris pour les pauvres, l’inattention à la grande variété de vies autres qui se tentent, les violences faites aux migrants, tout cela va dans le même sens, c’est un défaut de largesse dans l’imagination sociale, un rétrécissement de l’interrogation « comment vivre ? »

G – Pourquoi passer spécifiquement par la littérature ? Si ce n’est pour l’essai, qu’est-ce que la littérature a à faire avec la question des formes de vie ?

MM – Ce que la littérature peut défendre en ces matières, je crois que c’est une certaine pratique de l’attention, une « écologie de l’attention » si on veut, une façon d’être capté par la variété du réel, par ce qui s’y tente, ce qui s’y imagine. Les auteurs qui m’intéressent le plus, comme Michaux ou Ponge, développent une folie d’attention, un désir de ne jamais penser que l’on a suffisamment vu, compris et regardé les choses et les gens, qu’il n’y a plus rien à voir. Et surtout, un désir d’aller toujours plus loin dans l’effort pour qualifier les états de réalité, dire ce qu’il en est de ce qui est (et la tâche consistant à dire ce qu’il en est de ce qui est, à dire le réel, c’est-à-dire à ne pas se laisser confisquer la définition de ce qui importe, est un enjeu politique considérable). Ponge parlait de « rage de l’expression », il voulait dire par là qu’il y a quelque chose d’un acharnement et d’une nécessaire colère dans la responsabilité de dire les choses avec justesse, c’est-à-dire de déjà les traiter avec justice. Je ne pense pas que la littérature soit en cela séparée de l’actualité ou de l’effort des sciences humaines : elle a quelque chose de très précis à dire contre les formes du bâclage et de l’inattention.

J’ai lu avec grande admiration la tribune du romancier Jean Rouaud, « Très cher Manu »2. C’est un texte qui n’est pas du tout sarcastique, qui ne fait pas le malin, mais qui se tient dans une colère très productive contre le mépris de la jeunesse, contre le peu d’honneur que l’on fait aux « gens de peu », contre la honte qu’on fait à la pauvreté. Et ce n’est pas un hasard si c’est un écrivain qui remarque cela aujourd’hui. Sa colère et son effort ont à voir avec la « rage de l’expression » de Ponge, il demande que certains êtres, certains états de réalité, soient avant tout bien traités.

G – Vous évoquez souvent le thème de la rage, de la colère, comme tonalité qui aurait une affinité particulière avec les formes de vie.

MM – J’ai l’impression qu’être attentif aux formes de vie suppose intimement un jugement, une décision sur ce à quoi l’on tient et donc un véritable soulèvement de soi-même quand ce à quoi l’on tient est tenu pour peu, négligé. Souvent, les écrivains qui sont le plus sensibles à ces questions sont aussi les écrivains les plus irritables. Baudelaire disait, en traduisant Poe que, si les poètes étaient « du genre irritable », ce n’était pas par tempérament, mais par une « clairvoyance plus qu’ordinaire quant au faux et à l’injuste ». Les poètes voient là où d’autres ne voient pas la différence, « ne voient pas le problème », comme on dit, ne voient pas la domination, le saccage.

G – Est-ce que ça ne suppose pas un engagement, presque une forme de militantisme ?

MM – Oui, et l’on retrouve cette colère chez quelqu’un comme Nathalie Quintane aujourd’hui, qui fait preuve d’une présence impressionnante dans les luttes. Mais il ne faudrait pas penser que la seule littérature qui nous parle, qui parle à nos combats, soit la littérature contemporaine. Les textes du passé peuvent accrocher avec autant de vigueur notre réalité et nous indiquer des espérances, des désirs, des possibles. C’est cela qui est extraordinaire dans la fréquentation réelle de la littérature. D’ailleurs, la façon dont Nathalie Quintane fait résonner Proust ou Nerval, est précisément une manière de montrer que Nerval peut être lui aussi un acteur de la scène sensible contemporaine.

G – On dit souvent, dans les études de littérature ou ailleurs, que les livres sont séparés du réel.

MM – Les études littéraires, comme discipline, sont sans doute trop enclavées, mais aussi trop timides (tant on nous dit qu’on ne sert à rien) par rapport aux autres sciences humaines. Pourtant c’est leur technicité qui peut avant tout se révéler précieuse. Et puis il arrive que l’on attende beaucoup de la littérature. La présence de la poésie m’a frappée dans les cortèges, sur les places. Comme si l’on trouvait des ressources particulières dans la littérature pour se mobiliser et se rendre présent aux luttes. Michaux a été très cité par exemple. Les slogans, les banderoles, l’extraordinaire inventivité des tags… Ce n’est pas une nouveauté, il y a toujours eu une qualité esthétique des engagements. Sans doute l’enseignement devrait-il faire une place à ce désir d’attendre quelque chose de la littérature.

G – Il y a l’effet inverse : quand un texte politique est trop sidérant, hors des clous de ce que l’on attend, on dit que « c’est de la poésie » pour le disqualifier et en faire un texte apolitique.

MM – Oui, à gauche existe aujourd’hui une prose somptueuse, sidérante si vous voulez. Mais je ne pense pas que ce soit un problème, un péril — et pas davantage une solution. Il me semble qu’il y a là une confiance faite à la langue, un appétit pour une énonciation collective qui doivent être soutenus. C’est un désir de s’adresser et de partager la parole qui est assez remarquable.

G – Le thème du « nous » revient souvent dans vos ouvrages. C’est intéressant : si on ne définit pas le sujet politique par une situation socio-économique mais par les formes de vie, comment est-ce qu’on définit un sujet collectif ?

MM – Ce qui m’intéresse dans la question du « nous », c’est que je pense que le « nous » est le sujet grammatical des formes de vie. Ce n’est pas le « je ». La question du style met toujours en jeu un sujet qui n’est pas individuel ou personnel — même si on l’interroge dans la pratique d’un seul individu. Les formes de vie excèdent toujours l’individuel. C’est en quelque sorte l’impersonnel au cœur de chacun : mes gestes, mes rythmes, ce ne sont pas des choses que j’ai totalement en propre, mais quelque chose comme la capacité humaine en moi. Quelque chose qui m’attache à d’autres, m’arrache aussi à d’autres. Pour moi, « nous », est le pronom de cette question des formes de vie, du tourment des formes de vie, qui ne peut pas être réglé : ni « tous », ni « je », mais des états du collectif ou du commun qui sont mobiles, changeants, toujours à remettre sur le métier.

Le mot « nous » est intéressant si on en a une approche précise, attentive, formelle (c’est pour cela que je disais que ce que les études littéraires ont de plus précis, c’est souvent leur technicité : les choses s’ouvrent quand on se penche vraiment sur les mots) ; il construit le pluriel d’une manière très particulière. Dans sa construction linguistique, « nous » n’est pas un agrégat de « je ». « Nous » n’est pas le nom de groupes qui seraient déjà constitués. C’est un autre type de pluralisation, très intéressant politiquement. J’ai consacré un numéro de la revue Critique à cette question, qui part de la question grammaticale pour demander ce qu’est vraiment un sujet collectif. Qu’est-ce que l’on dit quand on dit « nous » ? de quoi veut-on, de quoi ne veut-on pas ? J’ai d’ailleurs l’impression qu’il y a un appétit très particulier depuis quelque temps pour le pronom « nous » : on aspire à le prononcer, on a besoin de sa chaleur et, en même temps, on est très conscients des usages abusifs du « nous ».

G – Est-ce qu’une pratique du style peut vraiment inquiéter l’ordre social ?

MM – Ce qui peut inquiéter l’ordre social, c’est l’expérimentation (en pratique, mais aussi en imagination, en pensée) de formes de vie, comme par exemple à Notre-Dame-des-Landes, où l’on montre concrètement qu’une autre vie est possible ; et elle est possible puisqu’elle est là. Pour la réclamer, on la vit. Une autre vie est possible, « La voilà ! ». En revanche, « une pratique du style » n’inquiétera jamais l’ordre social si elle est individuelle, si on cantonne ce vocabulaire à l’affaire de « donner du style à sa vie » ; ce n’est pas cela qui m’intéresse. La question que je me pose est plutôt : qu’est-ce qui se joue au sein du grand pluriel des styles de vie ? À quoi tenir dans ce grand pluriel ?

Il me semble qu’il y a des tas de territoires, vastes ou modestes, qui nous prouvent que rien ne nous oblige à vivre « comme ça ». Si 11000 grenades et 2500 gendarmes ont fait face à un territoire qui ne mettait personne en danger, c’est peut-être que quelque chose s’y était justement prouvé. Et peut-être que cela continuera à se prouver sur des territoires comme celui-là. Une autre façon de vivre est possible. Non seulement possible, mais désirable, essayable. Tous les territoires de lutte éco-politiques disent quelque chose de cet ordre-là, car ce ne sont pas seulement des territoires où l’on proteste mais où l’on vit autrement. Le cheminement est très long entre ce qui s’expérimente dans ces lieux et les types de vie qu’on peut espérer, mais au moins la question y est nettement posée.

Notes

| 1. | ↑ | Façons de lire, manières d’être ; Styles et Sidérer, considérer |

| 2. | ↑ | Jean Rouaud, « Très cher Manu » |

![Photo de Norman Ajari : race et dignité, gilets jaunes, Kaaris [Vidéo]](https://grozeille.co/wp-content/uploads/2019/03/20142F112F272Fe62Fcar.39e2a.jpg2F950x534__filters3Aquality289029-390x220.jpg)