Astuce bio : pour ne pas exploiter la nature, exploitez les humains !

Julien Magniez est « le Maraîcher voyageur », il dirige une entreprise hybride de maraîchage traditionnel et de start-up ultramoderne. Dans ses deux fermes biologiques en Gironde et dans le Pas-de-Calais, les heures de désherbage à la main succèdent aux séances photos pour Instagram. Le modèle d’agriculture qu’il propose est, d’un point de vue économique, difficilement soutenable : beaucoup de ceux qui s’essaient au maraîchage sont contraints de recourir au travail au noir ou à d’autres pratiques peu légales. Mais Julien Magniez affiche un autre parti : lancé sur la ligne d’une agriculture verte, avant-guardiste et responsable, dont il se sert pour mettre en avant ses produits, l’entrepreneur affirme tout faire pour « pouvoir embaucher des assistants-maraîchers et saisonniers, les rémunérer correctement pour ce dur labeur, prendre le temps de former des stagiaires et apprentis, et leur fournir des conditions de travail les plus correctes. »

Pour autant, le témoignage que nous avons reçu d’une lectrice fait entendre un autre son de cloche : plus-value acquise sur le dos d’une main d’oeuvre jeune et inexpérimentée, chantage à la motivation, pression constante sur des stagiaires censés être formés plutôt que besogner d’arrache-pied… En transformant l’éthique biologique et sociale en argument marketing, le Maraîcher voyageur ne fait que dissimuler l’exploitation qui a cours dans ses fermes labellisées.

Finalement, le modèle exemplaire de la start-up nation est aussi carnassier que celui de l’usine fordiste, bien que les attributs et les méthodes changent. À ce titre, on relèvera la généralisation du statut de « stagiaire » proposé à des jeunes dont la précarité s’est accrue considérablement. La tendance forte de la libéralisation du marché du travail atteint particulièrement les étudiants et les jeunes travailleurs : démanteler le contrat de salariat classique, le CDI, et ses protections pour le remplacer par des contrats plus « flexibles » permettant de mieux tirer parti des travailleurs. Les stagiaires et les auto-entrepreneurs précaires présagent l’exploitation de demain.

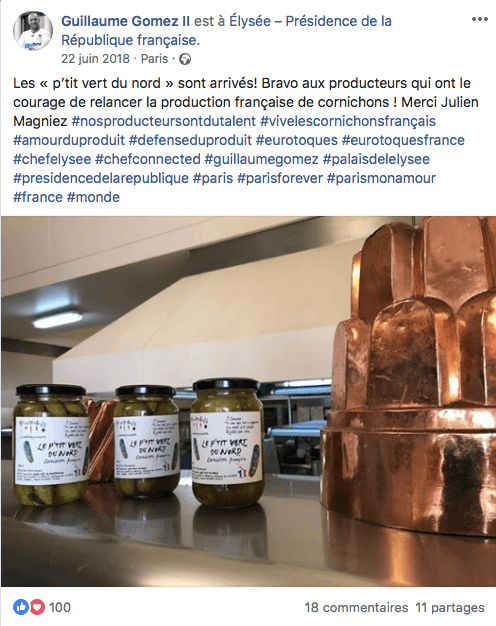

Mercredi 27 mars, France 3 diffusait, dans son émission Météo à la carte, un reportage sur Julien Magniez, Maraîcher voyageur. Diplômé de l’IEP de Bordeaux, où il fut président de l’association étudiante d’œnologie, lauréat du prix Fermes d’avenir, et maintenant fournisseur de grands restaurants gastronomiques, à Julien tout sourit… Même Guillaume Gomez, chef cuisto de l’Elysée, salue son « courage » (après s’être fait livrés quelques cornichons).

Bref, Julien Magniez est l’enfant prodige de la néo-paysannerie. Si bien que lui et ses légumes anciens ou venus de loin font régulièrement leur apparition à la télévision, ou dans les journaux et émissions de radio locaux. Son truc c’est les légumes de luxe, cultivés intégralement à la main et vendus une vingtaine d’euros le panier aux particuliers et aux restaurants gastros. Seulement voilà, quand on a passé un mois (ou l’été) à travailler pour Julien Magniez, dans des conditions tout à fait limites, et qu’en plus on ne s’est toujours pas fait payer 6 mois après, ces reportages ont comme, sinon un parfum de mensonge, du moins quelque chose d’obscène. Pour remettre les choses dans l’ordre, il me tenait donc à cœur de répondre au reportage de France 3 (et à France Bleu, France 2, L’Etudiant, etc. dans la foulée) en complétant de quelques éléments le portrait de Julien Magniez, exploiteur de terres et de salarié.es, afin que lui passe l’envie de combler les trous de ses programmes de maraîcher parfait, qui a dû assumer, à ma connaissance, 4 procédures prud’homales depuis la fin de l’été, dont deux sont en cours encore, et deux se sont soldées par des condamnations.

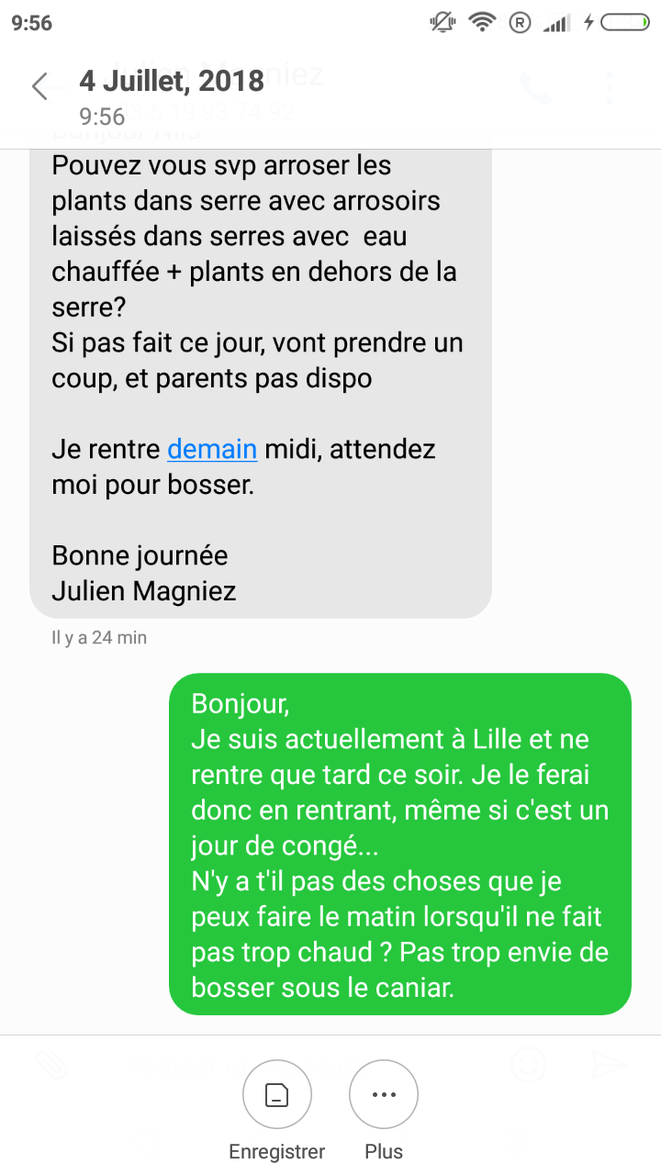

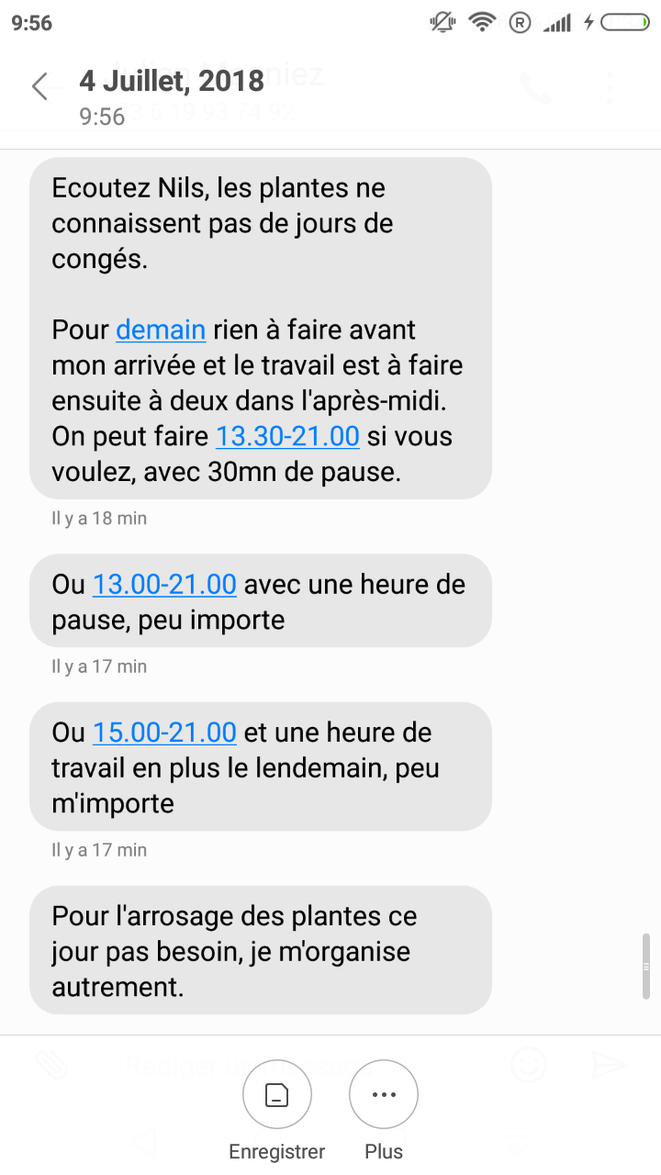

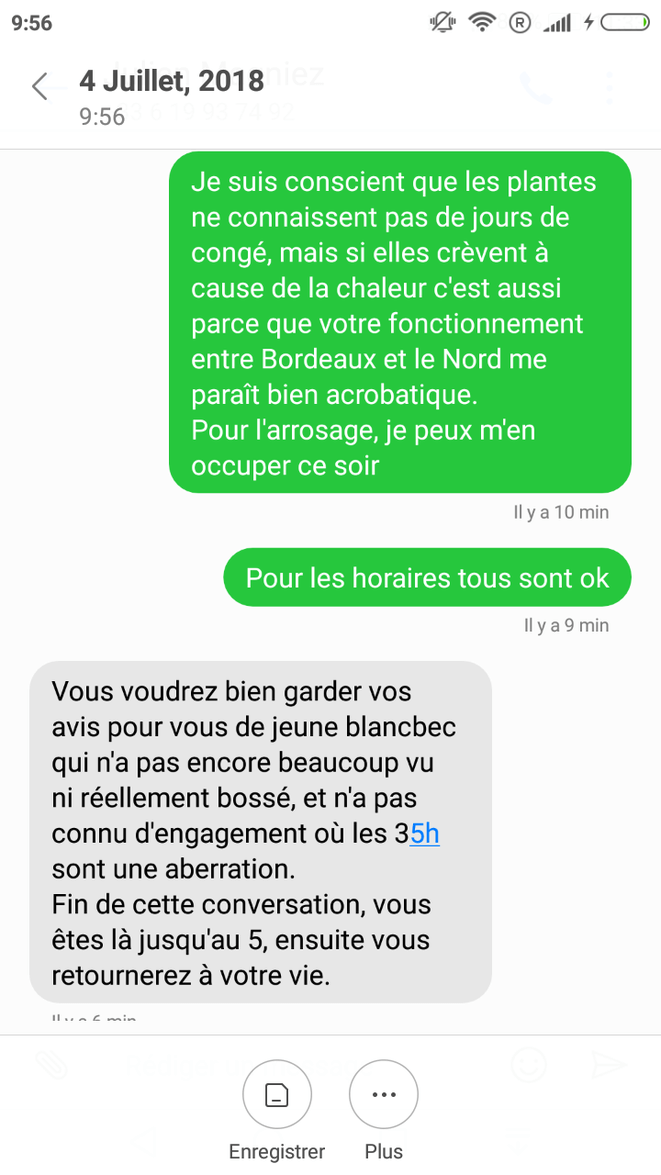

Julien, c’est le mec, il te fait signer un contrat tout ce qu’il y a plus basique : 35h par semaine pendant un mois, avec deux jours de repos par semaine, hébergé sur place ; puis le lendemain quand il t’envoie le planning de la première semaine par sms, tu te rends compte qu’en fait il a divisé 35 par 5 (ou 7, puisqu’il nous explique que ce serait bien qu’on soit disponible aussi sur nos jours de repos) et qu’il a trouvé 9… Alors tu lui demandes, naïvement : mais… 35 par 5, ça fait 7 non… ? Alors là, Julien, il est très sûr de lui : les 35h, dans le maraîchage, c’est une aberration, et les légumes ne prennent pas de congé. Et puisque le maraîcher voyageur voyage constamment entre son exploitation du Nord et celle de Gironde, ses stagiaires doivent être dispos partout, tout le temps.

Ce qu’il faut savoir, c’est que Nils a 18 ans et que moi j’en ai 21. Tous les deux, on n’a jamais fait de maraîchage (et Julien le savait), et, pour ma part, c’est la première fois de ma vie que je signe un contrat de travail. Pour vous situer un peu ma naïveté, une semaine plus tard j’appelle ma mère : « maman, c’est normal de travailler plus que ce qu’il y a marqué sur le contrat sans se faire payer plus… ? parce qu’il a pas beaucoup de sous Julien, donc je me rends pas compte… et puis il dit que c’est nous qui nous engageons dans son projet et qu’il faut qu’on y mette du nôtre… c’est normal ou pas ? ». Parce que c’était ça, la logique de Julien : si t’acceptes pas de bosser plus pour faire avancer son « projet », c’est que t’es rien d’autre qu’un de ces fainéants de jeunes du XXIème siècle qui n’ont jamais appris à travailler, et d’ailleurs, « tu peux te barrer ».

Mais, avec Nils, et Emma qui nous rejoindra bientôt, on n’a pas envie non plus de se laisser aller à un légalisme jusqu’au-boutiste. S’il faut travailler plus, on travaillera plus. Selon Julien, c’est très simple : il travaille plus vite que nous, donc nous devons travailler plus. En gros, les 7h, c’est un concept : il s’agit de la charge de travail que lui réaliserait en 7h. Il paraît que ce sera dur au début, mais que notre corps s’habituera. Emma et moi, on n’est jamais arrivés aux 9h par jour. Notre grand maximum, c’était 8h30, et il fallait voir dans quel état on rentrait. Moi, les premiers jours, j’en pleurais de fatigue. Mais Julien ne se laissait pas attendrir : si vous rentrez et que vous pouvez encore marcher, c’est que vous n’avez pas assez travaillé.

Mais surtout, on a vite compris que le contrat de travail pouvait nous protéger un peu. Nico qui nous avait précédé nous avait bien prévenues : « ne vous laissez pas endormir ». Nils lui, n’avait pas un contrat de travail mais une convention de stage. Quand t’as une convention de stage, au-dessus d’un certain nombre d’heures, t’es censé être payé. De toutes façon, tu es jamais payé beaucoup, parce que l’intérêt du stage, c’est que tu apprennes des tas de choses que ton patron t’explique. Nils, avec ses 7h, il rentrait dans les clous du stage gratuit, mais avec une heure de plus il aurait dû changer de catégorie. Mais Julien a coché toutes les cases : il a voulu faire travailler Nils plus de 35h et ne lui a jamais proposé de le payer pour ça, il n’a pas remboursé à Nils les sous qu’il a dépensé pour faire à manger (et pour les légumes que nous consommions, qui devaient en théorie venir directement de la chambre froide du Maraîcher voyageur, nous devions nous contenter de récupérer nous-mêmes les invendus du marché : s’il n’y avait que du pourri, on prenait le pourri). Étant sur son exploitation du Nord en moyenne un jour sur trois et jamais avec nous de toute façon quand il était là, il ne nous a, de manière générale, pas appris grand-chose. Bref, quand Nils a dit à Julien qu’il n’irait par conséquent pas au-dessus de 7 heures par jours, Julien lui a ri au nez.

Mais c’est que, ce qu’il n’avait pas compris, Julien, c’est que quand on demande à quelqu’un de bosser gratuitement, le minimum c’est de le faire bosser dans de bonnes conditions (ça, c’était avant qu’on constate que, dans la mesure où il ne nous payait pas, ce n’était pas quelques heures qu’on avait faites à l’œil, mais bien l’ensemble des heures mentionnées par notre contrat).

Nils et moi, quand on a reçu le fameux sms nous expliquant notre planning, ça faisait deux jours qu’on dormait sur le carrelage. Julien nous avait donné rendez-vous le 5 juin dans sa ferme de Landrethun-lès-Ardres, dans le jardin de laquelle on devait pouvoir planter nos tentes. Il n’est jamais arrivé le 5, ni le 6 d’ailleurs. En attendant, le jardin étant rempli d’orties, on ne pouvait pas planter nos tentes. Julien nous a donc invité à dormir dans la ferme, non meublée, et c’est ainsi que nous avons passé nos deux premières nuits par terre, en attendant que Julien s’occupe de nous faire apporter des matelas. Il est donc arrivé avec deux jours de retard (plus deux heures par rapports aux 7h30 auxquelles on devait se tenir fin prêt.es), et sans un mot d’excuse : allez, c’est parti on n’a pas de temps à perdre ! … Mais, à ce moment-là, et d’ailleurs pendant la presque totalité de notre mois de travail, les 8 ou 9 heures, on était prêt.e à les tenter. C’est à force de constater le mépris général dont Julien faisait montre vis-à-vis de notre temps, qui allait de pair avec une suspicion de fainéantise systématique, que nous nous sommes peu à peu autorisé.es à nous exclure du « projet » de Julien et à en revenir aux horaires qui étaient stipulées dans notre contrat seulement, et même, à pratiquer ce qu’on appelle en usine le « freinage » : chouter dans les échalotes, ralentir le rythme, s’amuser avec les outils…

Ce mot est d’ailleurs plus à sa place que ce qu’on pourrait penser, parce que Julien, il a beau se représenter en baby-sitter pour tomates sur son site internet, il n’en pratique pas moins une organisation taylorienne du travail appliquée au maraîchage. La plupart de nos journées étaient mono-tâches. On a passé trois jours consécutifs à ratisser des planches (tellement qu’à la fin, on ratissait en sachant pertinemment qu’on n’aurait rien à planter), puis deux jours à désherber des planches de carottes, et même une fois, un jour et demi à exploser des gousses d’ail, en musique, comme au rythme d’une chaîne de montage. Je lisais alors L’Établi, de Robert Linhart, et bien, ça faisait quelque chose !

Par exemple, quand Julien te dit qu’une planche de carottes, ça se désherbe en trente minutes, tu te dis : il y va fort mais, ok, faut être efficace, un peu, je le reconnais, je sens plus mes genoux, mais la cause est bonne, on aura fini le travail à temps. Quand le lendemain, Julien revient chrono en main (sans blague), pour te montrer qu’une planche de carottes ça se désherbe en 18 minutes et que pendant sa démonstration il a défoncé la moitié de ses carottes mais que tu n’es pas censé avoir remarqué parce que c’est ton patron, là tu commences sérieusement à tiquer du sourire.

Parce que, au-delà du rythme de travail complètement dément qu’il voulait nous faire pratiquer, Julien, qui voulait nous impliquer dans son projet sans pour autant nous faire confiance, nous donnait à réaliser des tâches dont nous savions pertinemment qu’elles étaient absurdes. Par exemple, nous faire ratisser des planches pendant deux heures alors qu’on a encore 200 plants de cornichons à planter avant le lendemain. Tout ça pour en arriver à la chute, qui vaut son pesant de P’tits verts du Nord : après un mois de travail consciencieux, Emma, qui avait fini son contrat, quittait définitivement les jardins de la route de Licques en laissant sous le soleil deux cents plants de cornichons qui allaient mourir asséchés, Julien était reparti pour son exploitation de Bordeaux sans finir de les planter (comme c’était très justement dit sur France 3 : « Julien, 32 printemps, a la bougeotte »).

Il y aurait encore plein de choses à raconter sur Julien Magniez : cette absurdité de laisser le moteur du tracteur allumé lorsqu’il arrose ses planches à la main pour « réduire son bilan carbone » ; cette manie de ne pas récolter les radis, les laissant par conséquent grossir en terre jusqu’à ce qu’ils ne soient plus consommables ; cette habitude d’arrêter le tracteur cinquante mètres avant l’endroit qui nous permettrait de nous mettre au travail, pour répondre à divers messages et autres commentaires Instagram ; cette manière de ne plus répondre aux mails de relance concernant nos salaires, puis de ne pas prévenir qu’il ne se présentera pas à l’audience aux prud’hommes ; sans oublier bien sûr son éternelle heure de retard.

Le projet de Julien est un beau projet. Seulement, son « utopie », il semblerait que ce soit surtout un film bien lisse sur papier glacé pour la télé. Cela suffira je l’espère à rappeler que produire bio c’est bien beau, mais que produire en respectant la nature et les êtres humains, c’est mieux…