Le capitalisme ne sera jamais vert (Daniel Tanuro)

Le mouvement pour le climat, qui est véritablement apparu en France après la démission de Nicolas Hulot, commence à reprendre des forces. Alors que les premières marches pour le climat, fin 2018, se limitaient souvent à soutenir des principes moraux assez vagues, celles qui accompagnent aujourd’hui la grève hebdomadaire des jeunes s’annoncent officiellement « anticapitalistes » et ont lieu conjointement à des actions de désobéissance. Une saine radicalisation est en route.

Il règne néanmoins une grande confusion. Souvent, on ne voit pas le lien entre la lutte écologique et celle des gilets jaunes, et pire, on pense parfois qu’elles sont contradictoires. On ne sait pas comment s’orienter dans le débat entre violence et non-violence, entre une tactique de la massification et une tactique de l’efficacité. On voit parfois mal ce que signifie le concept de « capitalisme », et on ne comprend pas la nécessité de l’utiliser pour thématiser la destruction écologique.

Nous avons déjà écrit sur toutes ces questions : violence, capitalisme et écologie, gilets jaunes et écologie. Mais puisque ces débats deviennent brûlants à l’approche de la grève mondiale pour le climat le 15 mars, et plus généralement pour la suite du mouvement, nous avions envie d’en discuter avec Daniel Tanuro, ingénieur agronome et environnementaliste, auteur de L’impossible capitalisme vert.

1) On entend souvent dire que le capitalisme est la cause des problèmes écologiques. Mais cette affirmation bute cependant sur l’obscurité de ce concept de capitalisme, souvent associé (voire confondu) avec « la société marchande », « la surconsommation », « l’économie libérale ». Qu’est-ce que le capitalisme, comment le distinguez-vous de ces autres concepts ? Pourquoi le concept de capitalisme est-il éclairant pour analyser la crise écologique ?

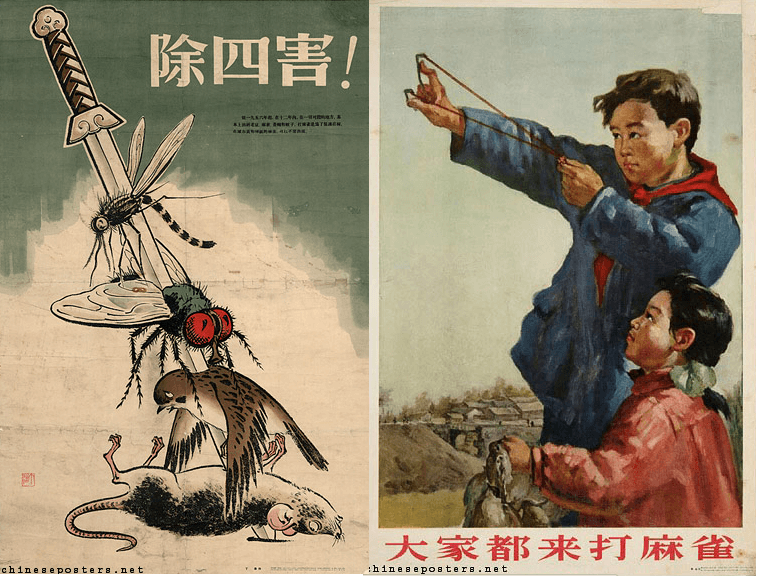

D.T. : Je nuancerais le propos en précisant que le capitalisme est la cause principale de la destruction écologique. D’une part, il ne faut pas oublier que des sociétés précapitalistes ont causé de sérieux problèmes environnementaux, dénoncés déjà dans l’Antiquité par des auteurs grecs et romains. D’autre part, l’URSS, la Chine et les autres pays qui ont tenté une transition post-capitaliste au 20e siècle ont commis des dégâts considérables. Ceux-ci sont symbolisés par l’assèchement de la Mer d’Aral, la catastrophe de Tchernobyl, les émissions record de gaz à effet de serre par habitant en Allemagne de l’Est et en Tchécoslovaquie, sans oublier l’absurde campagne maoïste pour l’extermination des moineaux, par exemple… L’abolition du capitalisme est une condition nécessaire à l’établissement entre l’humanité et le reste de la nature d’une relation autre que le pillage, mais ce n’est pas une condition suffisante.

Ceci dit, qu’est-ce que le capitalisme? Une société de production généralisée de marchandises. Cette définition implique à la fois le salariat comme forme particulière de l’exploitation du travail, la concurrence pour le profit entre propriétaires privés des moyens de production et la détermination ex-post des besoins humains par le verdict du marché. Le capitalisme est donc une société marchande – la société marchande par excellence. En apparaissant sur la scène de l’histoire, il a trouvé tout prêts une série de mécanismes de domination qu’il a remodelés en fonction de ses buts, notamment le patriarcat. Le capitalisme est donc un système marchand patriarcal dans lequel la femme est pour ainsi dire la prolétaire de l’homme.

Dans cette société, par définition, les salarié.e.s produisent au-delà de leurs besoins, puisqu’une partie de leur temps de travail sert à produire de la plus-value pour le capitaliste. Cette plus-value sert non seulement à satisfaire les besoins du capitaliste mais aussi et surtout à faire grossir le capital. En effet, la concurrence contraint en permanence chaque capitaliste à baisser ses coûts unitaires, ce qui le pousse notamment à augmenter la productivité du travail en remplaçant les travailleur.euse.s par des machines, donc à produire plus. Le capitalisme est donc intrinsèquement « croissanciste ». « Un capitalisme sans croissance est une contradiction dans les termes », comme disait Schumpeter1.

La contradiction est que, le travail humain étant la seule source de valeur, cette course au remplacement du travail humain par les machines entraîne la baisse du taux de profit moyen. Cette baisse du taux de profit est compensée par sa masse, car l’usage des machines augmente la quantité de marchandises produites. L’impact environnemental augmente par conséquent. Il faut certes tenir compte du fait que la tendance constante à baisser les coûts se traduit aussi par une efficience accrue des machines, de sorte que la production tend à utiliser mieux les ressources. Mais la hausse de l’efficience n’est pas une fonction linéaire du capital investi, mais une asymptote horizontale. Par conséquent, l’augmentation de la quantité de marchandises entraîne en fin de compte une augmentation des masses absolues de matières premières et d’énergie prélevées dans l’environnement. Par ailleurs, plus la mécanisation progresse, plus le capital fixe [les machines] investi devient gigantesque, de sorte que sa rentabilisation s’étale sur une période prolongée. Au fur et à mesure de la concentration et de la centralisation du capital, l’impératif de cette rentabilisation prime de plus en plus sur les besoins réels. Finalement, le rapport entre besoins humains et production s’inverse : la seconde crée les premiers. Marx avait anticipé cette évolution en disant que le capitalisme en vient à « produire pour produire, ce qui implique aussi de consommer pour consommer ».

Nous en sommes là aujourd’hui, de sorte que le capitalisme contemporain a besoin d’un régime dans lequel l’Etat s’emploie constamment à lui créer de nouveaux marchés, soit par la privatisation, soit par la création de nouveaux champs de valorisation et d’accumulation (le marché des droits de polluer, par exemple). C’est ce régime, adopté au début des années ’80, qu’on désigne comme « néolibéralisme », pour le distinguer du libéralisme classique, qui est le laisser-aller, laisser-faire.

D’une manière générale, toute cette dynamique est résumée par les écosocialistes dans le terme « productivisme ». Ce terme inclut donc le consumérisme (et les valeurs qui vont avec), de sorte que, oui, on peut dire que le capitalisme est à la fois une société de surproduction et une société de surconsommation. Mais il faut ajouter immédiatement deux remarques.

La première est que la surconsommation, là où elle représente un phénomène de masse, constitue de plus en plus une compensation misérable pour une existence aliénée. La seconde est que cette surconsommation cohabite avec une sous-consommation, autrement dit avec une masse de besoins réels insatisfaits. En effet, la tendance à la baisse du taux de profit pousse les capitalistes à inventer constamment des stratégies de compensation, telles que le développement du travail précaire (qui frappe surtout les femmes), le recours à une main-d’œuvre sous-payée, les chaînes internationales d’approvisionnement basées sur la sous-traitance et le pillage des ressources naturelles (car elles sont « gratuites »). De ce fait, la tendance à la surconsommation/surproduction va de pair avec une tendance croissante à la destruction de l’environnement, avec une inégalité sociale croissante et avec un mal-être grandissant. La catastrophe qui menace de se transformer en cataclysme en cas de basculement climatique, est le résultat de cette mécanique infernale.

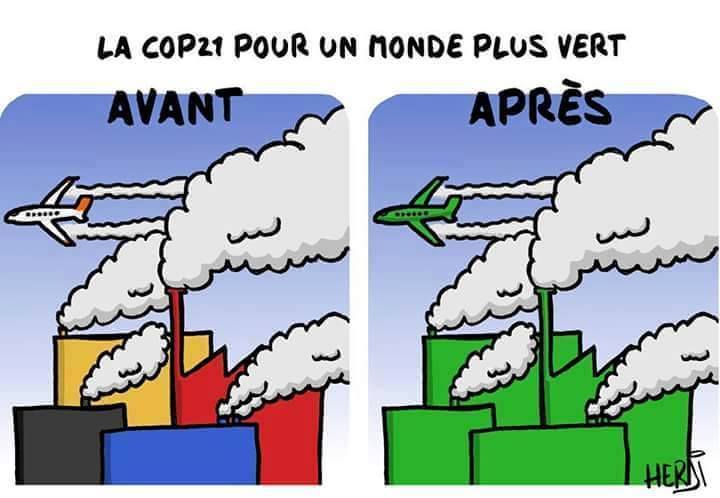

2) Peut-on affirmer avec certitude que le capitalisme ne sera jamais vert, comme le font les jeunes grévistes parisiens dans leur manifeste sur Reporterre ?

DT : Oui, on peut être tout fait catégorique à ce sujet. Il y a évidemment des capitaux « verts », puisqu’il y a des marchés « verts » et des possibilités de valoriser du capital. Mais la question n’est pas là. Si l’expression « capitalisme vert » a un sens, c’est en effet de supposer possible que le système rompe avec la croissance pour auto-limiter son développement et utiliser les ressources naturelles avec prudence. Cela ne se produira pas, car le capitalisme fonctionne sur la seule base de la course au profit, ce qui s’exprime dans le choix du PIB comme indicateur. Or, cet indicateur est totalement inapte à anticiper les limites quantitatives du développement, et encore plus inapte à percevoir les perturbations qualitatives induites dans le fonctionnement des écosystèmes.

Il est décisif de comprendre que le capital n’est pas une chose mais un rapport social d’exploitation du travail qui implique aussi la subordination des femmes et nécessite l’exploitation des autres ressources naturelles. La logique productiviste du système implique donc qu’il tend, comme disait Marx, à « épuiser les deux seules sources de toute richesse – la Terre et le travailleur » (la prise en compte de la domination patriarcale commande d’ajouter « la travailleuse », salariée ou non). Tant qu’il y aura des ressources à piller et de la force de travail à exploiter, le capital, tel un gigantesque automate, poursuivra son œuvre de destruction. Celle-ci ne peut être arrêtée que si l’humanité reprend le contrôle de la production de son existence sociale. Pour cela, l’automate doit être démantelé. Comme je l’ai dit, ce n’est pas une condition suffisante, mais c’est une condition nécessaire.

3) Puisque le capitalisme, selon vous, « ne saura rien résoudre », comment imaginez-vous qu’on puisse trouver une marge d’action hors du capitalisme ? Y a-t-il quelque chose à attendre des Etats, des organismes internationaux ?

DT : Le capital suppose une monnaie et la monnaie suppose un Etat. Le capital a trouvé l’une et l’autre comme produits du développement social antérieur et les a investis en les adaptant à sa logique d’accumulation (de même qu’il a investi le patriarcat). Il n’y a donc absolument rien à attendre des Etats, ni des organismes internationaux qui sont des émanations des Etats. Le régime néolibéral dans lequel l’Etat crée constamment les conditions d’une marchandisation accrue rend ce point tout à fait évident. Il devrait par exemple être évident qu’il n’y a strictement rien à attendre de l’Union Européenne, ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental, puisqu’elle se définit elle-même comme « une économie de marché ouverte où la concurrence est libre ». Cela ne signifie évidemment pas qu’il ne faut rien exiger des Etats : cela signifie qu’il faut construire un rapport de forces. Par exemple, un rapport de forces pour le développement du secteur public, la socialisation de l’énergie et la gratuité des services de base, sous contrôle démocratique.

Ceci dit, je distinguerai d’abord l’action « hors du capitalisme » de l’action aux marges, après quoi j’aborderai la question de l’action au cœur du système, autrement dit de la contestation du salariat qui en constitue la pierre angulaire.

Le capitalisme contemporain exerce une domination quasiment sans partage sur la planète toute entière. Les possibilités de mener une action carrément « hors de ce système » tentaculaire sont extrêmement limitées. Concrètement, cette possibilité n’existe que pour les peuples indigènes qui ont pu maintenir un mode de production non capitaliste. Comme le montre l’exemple du Brésil, ces peuples sont soumis à une agression constante de la part du capital qui veut s’approprier territoires et ressources pour les soumettre à sa loi. Ils sont peu nombreux, mais leur résistance est d’une importance stratégique tout à fait majeure pour l’humanité dans son ensemble. Cette importance découle notamment du fait que ces peuples portent une vision de la relation entre l’humanité et le reste de la nature qui est antagonique à la vision capitaliste de la domination et de l’instrumentalisation. Cette vision n’est pas un produit d’importation, on ne peut pas en faire un copier-coller, mais elle constitue une précieuse source d’inspiration pour l’invention d‘une culture du « prendre soin », qui est une condition supplémentaire à remplir (en plus de l’élimination du capitalisme) pour en finir avec la destruction.

Les possibilités d’action aux marges du capitalisme soulèvent une autre question. Il est frappant en effet que l’essoufflement du système entraîne partout une exclusion sociale massive. Vu la destruction des dispositifs de protection sociale, un nombre croissant de personnes, notamment dans la jeunesse, tentent d’échapper à la misère en créant des activités qui sont en partie hors-marché – elles échappent notamment à l’emprise des géants de la distribution – et qui ont du sens car elles sont basées sur des valeurs non capitalistes d’entraide sociale et de gestion prudente de l’environnement. Croire que ces initiatives alternatives permettraient de sortir du capitalisme en douceur, par une sorte de contagion, est tout aussi illusoire aujourd’hui qu’hier. Mais les protagonistes peuvent nouer des liens avec d’autres couches sociales en résistance (les paysan.ne.s, par exemple, ou les migrant.e.s), ce qui augmente leur capacité de contribuer à laisser entrevoir d’autres relations sociales et d’autres modes de gestion des territoires, donc un autre monde possible.

La question clé, en fin de compte, est de faire converger dans un sens anticapitaliste les luttes et les aspirations à une vie meilleure et à une relation respectueuse avec le reste de la nature, afin de déstabiliser le système en son cœur. Il s’agit, en d’autres termes, d’articuler le social et l’environnemental à travers l’invention d’un programme de transition sous contrainte écologique. Aujourd’hui, les composantes les plus avancées de cette stratégie de convergence anticapitaliste sont les luttes des peuples indigènes, celles des paysan.ne.s et des sans-terre, le mouvement des femmes et les luttes de la jeunesse. Tout en respectant leur autonomie et leur indépendance, ces composantes peuvent être vues comme des points d’appui pour entraîner le mouvement ouvrier et l’amener à rompre avec le productivisme capitaliste en développant son propre programme pour la transition. En particulier, il s’agit de remettre à l’ordre du jour la réduction radicale du temps de travail (sans perte de salaire) en tant que revendication anti-productiviste et écologique par excellence.

Dans le cadre de cette stratégie de convergence, je voudrais souligner brièvement l’importance du mouvement féministe. C’est un constat : le rôle des femmes est majeur dans toutes les luttes sociales-environnementales ; aujourd’hui, par exemple, des jeunes filles sont au tout premier rang des manifestations de la jeunesse pour le climat. Ce n’est pas par hasard, ce n’est pas non plus parce que les femmes seraient, par essence, plus respectueuses de la nature que les hommes. La raison est plutôt que le patriarcat assigne aux femmes les tâches du « prendre soin » des corps et de la maison (oïkos, en grec), ce qui les rend plus sensibles à la nécessité de prendre soin aussi des écosystèmes. Développer la lutte féministe, par conséquent, est un levier pour diffuser cette culture du « prendre soin » et la généraliser aux rapports entre humains et non-humains. Le pouvoir subversif de cette lutte est immense. En subvertissant la domination masculine, elle a aussi le potentiel de subvertir le rapport salarial d’exploitation, qui est aux antipodes du « prendre soin ». Outre son importance intrinsèque, la lutte pour l’émancipation des femmes est donc un élément clé de la stratégie visant à détacher les salarié.e.s de l’aliénation capitaliste.

4) Pour l’instant le mouvement climat n’a rien obtenu, et les gilets jaunes n’ont obtenu quelques miettes qu’après avoir mis le pays à feu et à sang. Quelle est votre position sur la question de la violence ? Quels moyens d’action seraient à même de retourner la situation en notre faveur ?

DT : Je ne partage pas votre avis. Sans le mouvement pour le climat (pris dans son acception la plus large, y compris la pression diffuse des opinions publiques sur certains gouvernements, comme ceux des petits Etats insulaires), je ne pense pas que l’accord de Paris aurait fixé comme objectif de maintenir le réchauffement au-dessous de 1,5°C par rapport à la période préindustrielle. Certes, l’accord de Paris n’est qu’une déclaration d’intentions, celle-ci n’est assortie d’aucun moyen d’action et la responsabilité de l’usage des combustibles fossiles n’est même pas mentionnée dans le texte… Mais cette déclaration d’intentions, en soi, représente un pas en avant. D’ailleurs, les climato-négationnistes ne s’y sont pas trompés.

Il s’agit maintenant d’exiger que ce pas en avant soit suivi de mesures concrètes, et de faire en sorte que ces mesures concrètes soient à la hauteur du défi, d’une part, et socialement justes (y compris par rapport à la justice climatique Nord-Sud, qui est un enjeu décisif), d’autre part. Or, c’est précisément dans le sens de cette double exigence que le mouvement climat tend à se développer sous nos yeux. C’est un processus plein de confusions, de tâtonnements et d’ambiguïtés. Vu l’urgence, on peut déplorer sa lenteur, mais les lignes sont en train de bouger, car la catastrophe climatique approfondit vertigineusement la crise de légitimité du capital et de ses représentants politiques.

D’un côté, on a Trump, Bolsonaro et celleux qui rêvent de les rejoindre sans oser le dire tout haut. On verra s’ils réussissent à affronter la mobilisation, qui ne peut que grandir. De l’autre côté, on a des adeptes du capitalisme vert qui ne réagissent que par des mesures insuffisantes… Mais ces mesures n’abusent personne et encouragent plutôt le mouvement à aller de l’avant, à la fois sur le plan de la mobilisation et sur le plan des revendications.

Je pense que cette situation est appelée à durer, à se développer et que, en se développant, elle peut favoriser des évolutions politiques surprenantes. Le Green New Deal proposé aux Etats-Unis par Alexandria Ocasio-Cortez2 pour résoudre la crise sociale en sortant des combustibles fossiles en dix ans est un exemple de ces évolutions possibles. Ce Green New Deal n’est pas anticapitaliste : il contourne la nécessité de diminuer la production matérielle, il ne donne par conséquent aucune garantie de respect des diminutions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour rester sous 1,5°C, il laisse de côté l’enjeu clé de la justice climatique Nord-Sud et il n’exclut pas le retour aux technologies dites « à émissions négatives » (telles que la Bio Energie avec Capture-Séquestration du Carbone – BECCS)… Cependant, le GND pourrait amorcer un tournant, en particulier parce qu’il invite le mouvement syndical à prendre la tête d’une vaste reconversion industrielle avec maintien des conquêtes ouvrières, ce qui pourrait favoriser une dynamique sociale intéressante.

Il y a d’autres indices d’un telle évolution possible. J’en citerai trois. La condamnation judiciaire du gouvernement néerlandais pour insuffisance de la politique climatique, la proposition de « loi climat » rédigée par des universitaires et déposée au Parlement belge par une union sacrée des partis (francophones) et le « pacte finance-climat » de Larrouturou-Jouzel. Ce plan non plus n’a strictement rien d’anticapitaliste, mais sa mise en œuvre marquerait néanmoins un tournant, et il est significatif que ses auteurs le justifient en disant qu’il permettrait d’éviter non seulement le chaos climatique mais aussi le chaos financier et… la désintégration de l’Union Européenne. On retrouve ici la question de la légitimité.

Le bilan du mouvement des Gilets Jaunes est une autre affaire, mais le point commun est justement, me semble-t-il, la perte de légitimité du pouvoir et du système. Je ne rentrerai pas dans la discussion sur les contradictions et les ambiguïtés des Gilets jaunes. L’essentiel me semble de noter que ce mouvement dure depuis trois mois et qu’il a bénéficié longtemps du soutien d’une très large majorité de l’opinion publique… en dépit de la stigmatisation médiatique, d’une répression féroce, des miettes lâchées par Macron et de la mise en scène du « grand débat national ». Aujourd’hui même, le soutien reste très large. C’est le signe d’un mécontentement profond, potentiellement explosif.

Que faut-il en conclure ? Qu’il faut avant tout renforcer, faire converger et protéger de la répression les mobilisations de masse dont le potentiel transformateur réapparaît. Il faut le faire fermement, sans hésiter devant les actions de désobéissance civile, mais sans tomber dans le piège de la violence minoritaire – donc en gardant toujours le souci de rallier la majorité sociale. Le combat qui est devant nous est un combat de longue haleine. L’objectif doit être de créer une situation telle que le cours actuel des gouvernements devienne politiquement intenable. Par sa « nature » de menace globale et terrifiante, l’enjeu climatique se prête à cette démarche. Il faut prendre exemple sur la lutte antinucléaire en Allemagne : elle a été gagnée par la construction à long terme d’un mouvement de masse résolu, qui a fait descendre des millions de gens dans la rue, sans discontinuer, pendant des années.

Je sais que la comparaison a ses limites : sortir des fossiles en moins de trente ans est plus complexe que sortir du nucléaire (surtout qu’il faut, en France notamment, sortir en même temps du nucléaire !). Cela signifie que le chemin sera plus difficile. Il sera notamment jalonné des fausses solutions que le capitalisme vert en quête de légitimité proposera, et qu’il faudra démasquer pour repartir de l’avant, pour aller plus loin. Cela signifie mener une course de vitesse effrayante avec la destruction en cours, en s’appuyant sur chaque progrès de celle-ci pour renforcer la lutte. Il n’y a pas d’autre chemin possible, et pas de raccourci.

5) De quel œil voyez-vous les mouvements récents de marches pour le climat et de grèves scolaires ? Que vous inspirent les gilets jaunes ? Pensez-vous que la connexion de ces deux luttes pour l’instant séparées est cruciale ?

DT : Ces mouvements expriment bien évidemment l’angoisse face à l’accélération du basculement climatique. Cette angoisse est plus que justifiée quand on sait que les scénarios des gouvernements misent de facto sur le dépassement des 1,5°C suivi d’un hypothétique refroidissement ultérieur grâce à la technologie… et que, pendant ce « dépassement temporaire », une catastrophe irréversible risque d’intervenir, par exemple dans l’Antarctique, qui pourrait faire monter le niveau des océans de trois à six mètres. La jeunesse en particulier montre qu’elle est beaucoup plus consciente et préoccupée qu’on veut bien le dire. Il faut rendre hommage à Greta Thunberg, qui incarne cette conscience au plus haut point.

Alors oui, la connexion entre le mouvement climat et celui des Gilets jaunes est cruciale. Elle est par ailleurs possible, car les adversaires d’une alternative à la destruction environnementale ne sont pas les Gilets jaunes. Les adversaires sont ceux qui, comme Macron, font des cadeaux fiscaux aux riches au nom de la compétitivité et imposent des taxes aux pauvres au nom de l’écologie. Cette politique hypocrite est le meilleur moyen de jeter une partie de la population dans les bras des climato-négationnistes et de l’extrême-droite « anti-impôts ».

Je suis fort d’accord avec les commentateurs qui ont écrit que les Gilets jaunes, en fait, mettent en lumière la nécessité et la possibilité d’une autre écologie, à la fois sociale et environnementale. Les développements concrets du mouvement ont d’ailleurs montré que les Gilets jaunes ne sont pas les beaufs pro-bagnole que certains se sont plu à décrire. J’ajouterais que le développement en France de la lutte des jeunes pour le climat et la connexion entre ce mouvement et celui des Gilets jaunes aiderait grandement à clarifier les enjeux de part et d’autre. En effet, il faut être attentif à ceci : la discordance des mobilisations sociales fait le jeu de celleux qui veulent mettre en œuvre des solutions autoritaires, qu’elles soient national-populistes (le RN) ou libéral-bonapartistes (Macron).

6) Vous défendez un projet « socialiste ». Le terme n’a pas tellement la côte aujourd’hui. Comment vous placez-vous entre « l’écologie de la ZAD » et « l’écologie du colibri » ? (cf. l’article de la revue Terrestre, « La ZAD et le colibri »)

DT : Je me place résolument du côté de « l’écologie de la ZAD » et, dans ce cadre, je mène des débats stratégiques et idéologiques. Débats stratégiques d’abord, car il faut souligner que la victoire remportée à Notre-Dame des Landes contre le projet d’aéroport n’aurait pas été acquise sans la construction d’un vaste mouvement de solidarité autour des Zadistes, des riverains et des agriculteurs locaux. C’est la combinaison des deux éléments qui a fait de NDDL une question politique centrale, une question de gouvernement. On a là, à mon sens, un exemple très clair de la manière dont une action de désobéissance civile très radicale et « minoritaire » peut et doit s’articuler sur une mobilisation large et attirer dans celle-ci, non seulement des « colibris », mais aussi des parties du mouvement ouvrier. En particulier, le fait trop peu connu que la CGT de Vinci a basculé du côté de la lutte contre l’aéroport a constitué une énorme victoire, dont il faut tirer et populariser les leçons, en France et à l’international.

Débats idéologiques ensuite, car la radicalité combine nécessairement le contenu et les formes d’action. Sans action, le contenu reste abstrait et les constats dépriment. Sans contenu, l’action reste vide. « Radicalité » ne signifie ni « violence » ni « vaine agitation » mais capacité rigoureuse de mettre les racines à nu pour mieux s’attaquer aux cimes. Il ne s’agit ni de prophétiser « l’effondrement » inévitable, ni de prêcher la fin de la « civilisation ». Entre autres problèmes, ces pseudo-solutions incluent un non-dit : la destruction « inévitable » de la plus grande partie de l’humanité, qui n’est pas responsable du changement climatique. La résignation inavouée face à cette perspective est catégoriquement inacceptable sur le plan éthique. Il faut tourner le dos à ces discours apocalyptiques ou eschatologiques et tracer, ne fût-ce qu’en pointillés, un chemin concret permettant d‘arrêter la catastrophe avec huit milliards d’humains sur Terre. Non un@ di meno !

Ce chemin ne peut être indiqué qu’en remplaçant l’absurde production de marchandises pour le profit par la production pour les besoins réels, déterminés dans le respect des limites terrestres et démocratiquement, ce qui implique à la fois une décentralisation maximale et une planification internationale. Or, une société qui produit pour les besoins réels, cela s’appelle le socialisme. Le fait que ce projet ait été discrédité par les expériences désastreuses du stalinisme et de la social-démocratie ne justifie pas qu’on le désigne par un vocable nouveau. Par contre, la prise en compte de la destruction écologique justifie qu’on lui adjoigne le préfixe « éco ». Je suis un « écosocialiste » internationaliste et autogestionnaire, solidaire de toutes les luttes des opprimé.e.s pour l’émancipation.

Notes

| 1. | ↑ | Joseph Schumpeter est un économiste et professeur en science politique autrichien naturalisé américain, connu pour ses théories sur les fluctuations économiques, la destruction créatrice et l’innovation |

| 2. | ↑ | Elue démocrate au Congrès, Ocasio-Cortez se déclare anti-lobby et socialiste. A 29 ans, elle incarne la gauche de la gauche dans le jeu politique américain, et ce avec un certain succès |