Mais qui a bloqué les facs des étudiant.e.s ?

Sur la politique du mouvement étudiant. Les lieux à part de l’émancipation

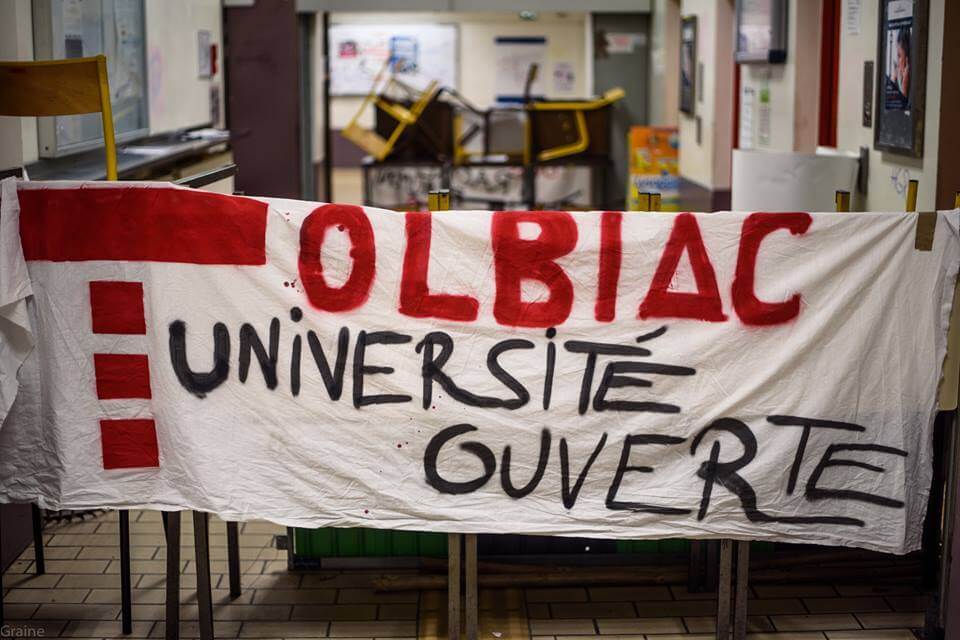

En 2018, le printemps des étudiantes et des étudiants est marqué par les nombreuses occupations d’écoles et d’universités consécutives aux réformes de l’enseignement supérieur (loi ORE, Parcoursup, sélection…). Les beaux jours ouvrent de grands espoirs : après celle de Paris 8, l’université de Tolbiac est occupée dès le 26 mars. Mais la riposte politique et policière, d’autant plus forte, parvient à dissiper l’agitation dès la fin avril. Bien entendu, les « blocages » et « occupations » ont donné lieu à autant de controverses que d’expériences inédites, que ce soit dans les milieux militants, au sein des facs ou dans les média nationaux (comme l’a prouvé l’affolement peu justifié à propos des coûteuses « dégradations » des universités).

Un lecteur nous envoie un texte où il revient sur l’ensemble du mouvement étudiant du printemps 2018. Il démêle les ficelles des discours que l’on a entendus à son propos pour comprendre le sort qu’on lui a fait. Surtout, il s’agit ainsi de saisir de quoi il a été question.

Lundi 18 juin 2018, début du baccalauréat écrit. L’épreuve de philosophie est sur le point de commencer, et Frédérique Vidal se déchaîne sur Radio Télé Luxembourg. « Un peu plus de cinq millions d’euros de dégât. […] On n’avait jamais vu autant de violence et autant de volonté de casser. Je ne nie pas qu’il y ait eu quelques étudiants au milieu, mais on était vraiment face à des mouvements extrêmement radicaux, très politisés, qui revendiquaient la fin de l’État de droit, […] tout un tas de choses qui n’avaient rien à voir avec Parcoursup »1. Nous n’épiloguerons pas sur les cinq millions de dégât (qui, soit dit en passant, représentent environ 0,04% du chiffre d’affaires de Bolloré en 2015). Ou plutôt si, nous reviendrons sur le scandaleux désordre, mais contentons-nous d’abord d’observer le fait suivant : ce ne sont pas les étudiant.e.s qui en sont responsables, sous-entend la bienveillante ministre de l’enseignement supérieur. Ceux-ci et celles-là en seraient bien incapables, qui n’ont fait que se trouver « au milieu ». Quelques un.e.s se seront égaré.e.s à l’épicentre de la catastrophe, innocentes brebis oubliées du berger, pauvres individus dont les indésirables étouffent la voix. Les indésirables, ce sont les rouges assoiffé.e.s de sang, les «mouvements extrêmement radicaux, très politisés », qui réclament à grands cris la fin de l’Etat de droit, à savoir de tout droit – on se passera de définition, efficacité gestionnaire oblige. Ces fieffé.e.s agitateur.rice.s ne sauraient donc être des étudiant.e.s, la chose est évidente. La violence des événements suffit pour le montrer ; volonté de casser et volonté d’étudier ne font pas bon ménage (les anti-bloqueurs en témoigneront). L’explication est presque satisfaisante, mais une question continue de brûler la langue : qu’est-ce que ces pauvres étudiant.e.s pouvaient bien faire là, « au milieu », c’est-à-dire à l’écart, de l’apocalypse ? Comment ont-ielles pu supporter, sans en être à l’origine, l’orgie révolutionnaire ? En somme, quand on est étudiant.e, comment peut-on être bloqueur.euse ?

Il existe deux réponses à cette question : celle de la bête, et celle de l’enfant. La première provient de George Haddad, président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; la seconde, d’Emmanuel Macron, qu’il n’est plus besoin de présenter. Bêtes sont ceux et celles qui se servent du blocage de leur université pour donner libre cours à leurs bas instincts. Ainsi a-t-on vu Tolbiac se transformer en véritable « capharnaüm », en une « rave party » caractérisée principalement par trois sulfureux éléments : « violence, drogue, sexe ». L’on a même entendu parler quelque part de prostitution. L’intervention policière sera dès lors nécessaire, pour préserver les junkies de l’overdose. Enfants sont ceux et celles qui jouent et babillent, batifolent autour des professionnel.le.s du désordre (et dessinent ceux de l’ordre, voir ci-dessous), sans prendre mesure de l’horreur des événements. On réagira avec tendresse et bonhommie, et on rétorquera aux sales gosses qu’il n’est pas d’ « examen en chocolat dans la République ». Les petit.e.s n’ont pas compris que cette dernière n’agit que pour leur orientation et leur réussite, avec la contrainte – leur restant encore insaisissable – de la Réalité du Marché (qu’on nommera désormais Réalité).

Une certaine représentation sous-tend ces pitreries, au demeurant fort distrayantes. Celle-là même qui fonde la distinction inaugurale entre étudiant.e.s et « mouvements extrêmement radicaux ». La bête et l’enfant ont pour point commun le fait de ne pas agir en êtres doués d’intelligence. De même qu’Aristote, au livre I des Politiques, assimile l’être qui vit hors de la Cité à une bête (ou à un Dieu « pour le meilleur », mais il est ici question du pire), de même le discours qui nous occupe présente les étudiant.e.s, bêtes ou enfants, comme des êtres apolitiques. Ne pas agir en être doué d’intelligence, agir en être apolitique. Il ne s’agit pas là d’un raccourci ; reprenons le texte aristotélicien. La distinction qui permet d’opposer l’animal politique aux autres animaux est la suivante : logos contre phônè. On use de la parole pour communiquer non seulement des affects, mais des valeurs ; elle permet de dire le juste et l’injuste. La voix est un bruit ne permettant que de signifier plaisir et déplaisir. La bête n’a qu’une voix, qui ne sera jamais parole. L’enfant parviendra peut-être à formuler une parole s’il cesse de faire erreur sur la nature de son examen. Reste que l’une comme l’autre sont, pour le moment ou à jamais, exclus de la communauté de ceux qui parlent du juste et de l’injuste. Les « mouvements radicaux, très politisés » possèdent une parole, fût- elle aussi sanguinaire qu’insensée – celle de l’ultragauche méchante et terroriste. Si les étudiant.e.s se retrouvaient perdu.e.s en son sein, s’ielles ne pouvaient véritablement prendre part au massacre, c’est qu’ielles ne possèdent qu’une voix. Il leur est donc possible, à l’occasion, de manifester leurs instincts dionysiaques à la faveur d’une soirée enfumée, ou d’émettre un léger babillement, mais certainement pas de produire un raisonnement ayant pour objet le bien commun. Le discours qui nous occupe produit un partage, un découpage entre ceux et celles qui sont en droit d’intervenir pour parler de la chose publique et les autres. Entre ceux et celles qui n’émettent que des sons inaudibles, cris de plaisir malsains ou comptines rêveuses, et ceux et celles qui sont qualifiés à parler du commun, sans jamais, cela va de soi, perdre de vue la Réalité. En somme, ce discours s’emploie à nier aux étudiant.e.s (entre autres), le statut de sujets politiques.

Là-contre, nous autres bloqueur.euse.s avons montré en acte qu’il y a dans l’opposition étudiante à « la sélection » tout autre chose que ce que ces visions cauchemardesques, sur lesquelles nous ne nous sommes que trop attardé, veulent y trouver. Il y a trente-deux ans de cela, Jacques Rancière s’employait déjà à le souligner : « Ainsi a-t- on vu, à l’automne 1986, le pouvoir d’un mot, « sélection », pour établir une communication nouvelle entre le signifiant égalitaire et l’état de fait français d’une université ouverte à tous indépendamment de toute rationalité économique »2. On peut affirmer que le mot de Devaquet (« sélection ») possède un pouvoir, car il produisit des effets, et non des moindres. L’université ouverte devint le lieu d’un litige, au sein duquel on vit des personnes non qualifiées à intervenir dans le « débat public », très peu avares de voix mais privées de parole, s’emparer par effraction de cette dernière pour crier : c’est l’égalité qu’on assassine. Le « signifiant égalitaire » trouve alors une scène, celle de l’université, sur laquelle il pourra se vérifier, puis resurgir à l’occasion (1986 à la suite de 1968), revenir mettre sens dessus dessous la logique inégalitaire de la distribution des paroles et des places. En plus de donner un sens à la politique, ces cas permettent de revigorer un autre signifiant, faisant actuellement naufrage dans la soupe gouvernementale : celui de démocratie.

Notre fin est donc de répondre à ceux et celles qui ont désiré et désirent nous faire taire, ou plus précisément, faire comme s’il n’y avait rien d’autre à entendre que du bruit. Le bruit malpropre ou enfantin du plaisir et de la peine, de la joie ou du ressentiment, polluant l’espace aseptisé de l’expertise consensuelle. Nous voudrions aussi faire savoir qu’au cœur même de notre mouvement « contre » réside un principe pour l’éducation, un élément positif, et non pas simplement une opposition bruyante et purement négative : celui de l’émancipation intellectuelle.

Tout commence avec un paralogisme. Pour pallier le problème du tirage au sort, la réforme de l’enseignement supérieur instaure une sélection à l’entrée des filières en tension. De même qu’en hiver, on donnerait à une personne aussi nue (littéralement) qu’enrhumée, un cachet d’aspirine – par ailleurs de fort mauvaise qualité – plutôt que de lui fournir un pull-over. La cause de ce que l’on considère comme une injustice, tirage au sort ou personne malade de sa nudité, est ignorée dans la recherche du remède. Il faudrait fournir un pull-over plutôt qu’un cachet d’aspirine, cesser de réduire le budget des universités au lieu de sélectionner. Pourtant tout cela est aussi beau qu’impossible, diront les esprits sages, et il ne s’agit pas d’un paralogisme, mais de la Réalité. La contrainte économique est telle que l’Etat ne peut pas tout ; vous observerez en somme le taux d’échec en licence et conviendrez de la vérité suivante : tout le monde n’est pas fait pour l’enseignement supérieur. Sélectionner, c’est éviter aux pauvres gens la dérive, les orienter vers un autre horizon pour leur réussite. Du reste, cette sélection ne concerne que les cas où « le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil » de la « formation » (Loi ORE, article I, alinéa 4). La plupart du temps les capacités d’accueil seront suffisantes, dont l’autorité académique aura décidé en tenant compte des «perspectives d’insertion professionnelle des formations » (I,3). Cessez donc vos jérémiades et veuillez circuler, Parcoursup est un algorithme permettant de gérer efficacement la répartition des places, et non pas un sujet duquel le tout venant étudiant peut débattre au sein de la faculté devenue café du commerce, ou joyeux bordel. La logique à l’œuvre dans un tel discours et de tels projets est celle de la police, telle que la décrit Jacques Rancière. L’un de ses ressorts nous est déjà apparu, causant le discrédit du brouhaha étudiant : « un ordre du visible et du dicible qui fait que telle activité est visible et que telle autre ne l’est pas, que telle parole est entendue comme du discours et telle autre comme du bruit »3.

Il ne s’agit pas là d’un concept visant à incriminer un caractère répressif ou dominateur. La « basse police »4, celle des coups de matraque et des évacuations sauvages, n’est en France qu’une mince partie de la police qui nous occupe. Cette dernière est l’ensemble des processus de répartition des places, des rôles et des titres à occuper, ainsi que les dispositifs visant à légitimer cette répartition. Logique qui agence aussi bien « l’agrégation et le consentement des collectivités » que « l’organisation des pouvoirs » ; mode d’être-ensemble qui « donne à chacun la part qui lui revient selon l’évidence de ce qu’il est ». C’est ce partage qui permet de déterminer si, oui ou non, telle personne est faite pour l’enseignement supérieur, si son être profond – que l’institution scolaire aura su déceler – correspond adéquatement à la « formation » proposée, et donc, à long terme, à une certaine place à occuper. C’est également au nom de l’arithmétique policière que l’on peut poser l’égalité « éducation = formation ». Puisque quand on forme, il s’agit de tordre, pour que cela rentre dans le moule. Et évidemment, il est question de faire de l’Université l’antichambre de l’économie de marché. Mais une logique temporelle plus fondamentale est à l’œuvre, qui consiste en l’idée suivante : l’individu est en retard, et doit, grâce aux explications5 qu’on voudra bien lui fournir, se mettre en phase avec le fonctionnement de la Réalité (à savoir, à l’ère du progrès, s’insérer sur le marché du travail). D’ailleurs, la formation est désormais « continue », et doit flexiblement s’adapter aux fluctuations du marché. Les personnes touchant le chômage, et plus généralement toute aide dite sociale, sont des retardataires ; en cela elles sont irresponsables. De même, enfants et étudiant.e.s sont en retard sur les explications de leurs professeur.e.s. C’est ainsi que fonctionne l’ordre explicateur, qui opère tant bien que mal une justification de la police. Cet ordre divise l’intelligence en deux : il y a l’intelligence du petit enfant (et des rmistes), et celle du maître (et autres expert.e.s). Le problème est que le retard de l’enfant est perpétué en raison même du mécanisme de l’explication: on lui demande de «comprendre, c’est-à-dire de comprendre qu’il ne comprend pas si on ne lui explique pas »6. Il faut donc se fier aveuglement aux explicateurs. Aussi n’écouterons-nous guère les étudiant.e.s mécontent.e.s.

Le lien que l’on tisse entre police (répartition des fonctions et agencement de la collectivité) et ordre explicateur (mythe pédagogique fondé sur l’opposition entre intelligence inférieure et intelligence supérieure) apparaît clairement lorsqu’on observe que l’inégalité se légitime toujours plus d’un point de vue scolaire. En dernière instance, la relation entre élite experte et vile populace (celle des retardataires, ou arriéré.e.s, qui font le jeu du « populisme » faute d’éducation-formation, nous apprendra la susdite élite avec un calme mépris) fait intervenir une division de l’intelligence semblable à celle qui partage la salle de classe entre personnes explicatrices et personnes passivement expliquées, entre savants-bergers et troupeau désorienté – déscolarisé, à l’extrême limite. En ce sens, l’école revêt une fonction de symbolisation de l’ordre du monde, elle est le concentré de la société des égaux, celle des droits de l’homme et du citoyen. Elle est le fondement de l’ « égalité des chances », et par là même la justification de l’inégalité : à quoi sert ce concept d’égalité chanceuse, sinon à justifier l’inégale-mais-juste répartition des positions sociales ? Les premier.e.s de la classe sont les futur.e.s premièr.e.s de cordée ; à l’inverse les cancres sont ceux et celles pour qui l’on dépensera un pognon de dingue. Nous ne formulerons pas ici la critique marxiste bien connue, selon laquelle l’égalité formelle est un sacré dérivatif permettant de masquer l’inégalité réelle. Beaucoup de bloqueur.euse.s, il est vrai, y souscrivent, mais pourquoi se fatiguer à faire la fête dans les amphithéâtres pendant trois mois si l’on sait qu’aucune amélioration n’est possible ? Autant aller rire à la campagne, comme dirait Nizan, ou s’engager au PCF. L’explication marxiste, en effet, aurait pu nous laisser impuissant.e.s : à quoi bon se battre pour l’égalité et contre la sélection, quand on sait que cette égalité n’est que formelle, que le slogan de manif’ « fac ouverte aux enfants d’ouvriers » relève dans une large mesure du vœu pieux ? L’explication bourdieusienne finit alors d’enfoncer le couteau dans la plaie suintante : l’école naturalise l’inégalité en faisant croire à l’égalité. Elle force les enfants de pauvres à reconnaître qu’ils ne doivent leur échec qu’à leur propre manque d’investissement, alors que leurs futur.e.s supérieures hiérarchiques méritent leur succès. Certain.e.s iront alors jusqu’à dire que loi ORE ne fait qu’officialiser l’officieux ; après tout, cela ne serait-il pas plus honnête ? Plus honnête que des étudiant.e.s aux mœurs douteuses, qui s’offusquent de ce que l’on sélectionne alors qu’ils se sont eux-mêmes prêtés au jeu de la sélection, c’est certain.

Nous sommes donc bien loin du sérieux que demande la politique, entendue comme gestion efficace des affaires de la collectivité. Et il semble que même nos plus fidèles alliés nous desservent : Bourdieu ne nous explique-t-il pas que le signifiant qui justifie notre engagement contre la sélection, celui de l’égalité, est une illusion ? Tout cela pourrait bien être une affaire de moulins à vent, et la police, une vérité dernière. Car c’est sa logique qui est à l’œuvre, lorsque les étudiant.e.s sont replacé.e.s dans la case des sélectionné.e.s qui ne peuvent être crédibles à crier haro sur la sélection. La dépolitisation policière, apportant le coup de grâce aux bêtes et aux enfants, procède d’une identification (mécanisme déjà à l’œuvre lorsqu’il s’agit de montrer qu’une personne est faite ou non pour l’enseignement supérieur). L’étudiant.e sélectionné.e s’auto-contredit à lutter contre la sélection, comme le sceptique qui regarde la route de peur d’être écrasé. Plus fondamentalement, le statut même d’étudiant empêche de prendre part à la politique : il faut pour cela avoir fini d’étudier. Vous êtes de mauvaise foi, nous rétorquera-t-on, les étudiant.e.s peuvent s’exprimer par l’intermédiaire de leurs syndicats. Là encore, il s’agit d’identifier les différentes parties du litige, litige dont l’existence sera niée faute de la présence d’un syndicat pour le conduire. Les pouvoirs en place crient au « manque d’interlocuteurs », en sous-entendant une nouvelle fois que les vrai.e.s étudiant.e.s sont sous-représenté.e.s au sein du mouvement. Et l’on arrive enfin à l’argument fatal : celui de la minorité. Celui-ci, d’une originalité surprenante, ne vise pas à disqualifier les imbéciles boutonneux. Il s’agit de faire valoir le caractère antidémocratique du mouvement étudiant. Une minorité empêche la vertueuse majorité d’étudier. Monsieur Pascal Praud, bienheureux animateur de CNews, nous le fait savoir après l’évacuation de Tolbiac : « Enfin ! Quand une poignée d’individus empêche le plus grand nombre de travailler […]. Les insurgés en pyjama ont quitté l’amphi Dodo. En réveillant les étudiants, les CRS ont réveillé notre conscience »7. Si les gamins voulaient jouer à la révolution, encore eût-il fallu qu’ils apprissent les démocratiques règles du grand nombre, à savoir, celles de l’éternelle et grande Morale. Mais Monsieur Pascal Praud, comme ceux et celles qui moquent les sélectionné.e.s anti-sélection ou déplorent le manque d’interlocuteur aisément identifiable, se rend coupable d’une confusion. Il réduit la politique à la police8.

La politique commence avec l’interruption de la logique organisatrice et identificatrice de la police. Elle commence précisément là où les sélectionné.e.s s’opposent à la sélection, là où une parole émerge sans que des représentants préalables ne la portent, là où une minorité entre en lutte pour que cette parole cesse d’être bruit. Là où l’ordre du monde qui assimile les grévistes à des arriéré.e.s est confronté à l’effraction de ceux et de celles qui sont privé.e.s de parole, et qui soudain décident de la prendre. « Spectaculaire ou non, l’activité politique est toujours un mode de manifestation qui défait les partages sensibles de l’ordre policier par la mise en acte d’une présupposition qui lui est par principe hétérogène, celle d’une part des sans-part, laquelle manifeste en elle-même, en dernière instance, la pure contingence de l’ordre, l’égalité de n’importe quel être parlant avec n’importe quel être parlant »9. Spectaculaires, nos blocages, occupations et grèves le sont sans conteste. Mais ce qui importe est l’application d’une présupposition, celle d’une part des sans-part. On présuppose que les exclu.e.s en tout genre ont tout autant part à la communauté que ceux et celles qui les tiennent en marge, ce qui revient à émettre l’opinion suivante : n’importe qui vaut n’importe qui. L’activité politique est celle qui applique cette opinion, qui bouleverse le fonctionnement normal et inégalitaire des affaires humaines (« l’ordre policier ») en lui opposant le principe anarchique de l’égalité, celle de n’importe qui avec n’importe qui. Anarchique, en ce qu’il détruit tout projet d’organiser la communauté en fixant des rôles et des places, en procédant par identification. Si n’importe qui vaut n’importe qui, comment justifier qu’un tel est fait pour l’enseignement supérieur, et qu’il faudra donc le sélectionner ? Que certain.e.s sont plus aptes que d’autres à diriger et à parler des affaires de la collectivité, et surtout, qu’il y ait des places réservées pour cette tâche ? L’ordre policier produit un compte des parties de la communauté, qui est en réalité un mécompte, en ce qu’il exclut, assigne des places qui n’ont pas lieu d’être ou rend invisible. Pour échapper à cet ordre, et pour qu’il puisse y avoir de la politique, il faut qu’intervienne une désidentification. Ce n’est pas dans les termes du gouvernement que nous nous mobilisons, pas sous l’identité qu’il nous assigne. Nous n’agissons pas en tant qu’étudiant.e.s mais en tant qu’insurgé.e.s.

Nous ne sommes pas des étudiant.e.s, mais des opposant.e.s à la sélection ; nous sommes tou.te.s des rebuts de Parcoursup. Expliquons-nous : ce n’est pas sur notre statut d’étudiant que nous fondons notre action. Voilà pourquoi le fait d’avoir déjà été sélectionné ne change rien à l’affaire, pourquoi nous étions mélangé.e.s aux lycéen.ne.s durant les manifestations, et pourquoi les facs que l’on a dites bloquées étaient en réalité ouvertes, à tout.e adversaire intransigeant.e de la sélection et de la Réalité. Le sujet politique ne préexiste pas à son action, ce sont les circonstances de celle-ci qui le définissent. Ainsi un écart se manifeste-t-il entre une identité définie dans l’ordre de la police et l’instance du litige, entre étudiant.e et étudiant.e gréviste. D’où l’impossibilité pour les syndicats de servir d’interlocuteurs. « On a entendu dans la grève étudiante des discours du genre : ‘il aurait fallu une concertation préalable des parties intéressées’. Mais c’est là un discours tout rétrospectif. Il n’y avait pas d’autre partenaire, pour cette consultation qui ‘aurait dû’ avoir lieu avant, que ce pouvoir éphémère qui est né après »10. Certes, notre pouvoir éphémère est minoritaire. Mais précisément, la politique est affaire de minorités, qui cherchent à transgresser l’ordre même qui les tient pour mineures. Nous sommes une minorité de bêtes et d’enfants, mais nous possédons une parole, dont nous faisons usage pour dire : « la sélection, c’est dégueulasse ». En somme, les minorités sont parfois majoritaires (esclaves d’Athènes, femmes en IIIème République) et nous gageons que Parcoursup fera plus de précaires que de jeunes cadres disruptifs. Admettons qu’un pari n’est pas suffisant, et concédons à nos détracteurs qu’en tant qu’étudiant.e.s identifié.e.s dans l’ordre policier, nous sommes une minorité. Grand bien leur fasse ! Les sans-part ne sont jamais tenus pour majoritaires, pour la bonne et simple raison qu’ils ne comptent pas. La démocratie n’est pas une affaire de grand nombre. Elle est le pouvoir des sans-pouvoir, «l’action qui sans cesse arrache aux gouvernements oligarchiques le monopole de la vie publique et à la richesse la toute-puissance sur les vies »11. Nous désirons arracher aux énarques le monopole de la gestion de l’enseignement, et à la richesse le pouvoir de sélectionner. A l’image d’un vieux slogan de mai 1968, nous voulons « l’annulation des examens, et celle du capitalisme ».

La politique existe quand il y a « un lieu et des formes » pour la rencontre entre « processus policier » et « processus de l’égalité ». Ce lieu et ces formes, notre mouvement a su les inventer, ou les faire resurgir en les renouvelant toujours : universités bloquées-ouvertes — ouvertes notamment pour les migrant.e.s, dans le cas de Paris 8 Saint-Denis, comités de mobilisation et assemblées générales, occupations de l’espace public aux côtés des autres grévistes (cheminots, hospitaliers, divers.e.s fonctionnaires) et manifestations hautes en couleur, parfois « sauvages », grève des partiels et blocage de commissions des directions universitaires, tags dévastateurs, zbeul général. Fondamentalement, il s’agit d’une reconfiguration du partage du sensible qu’implique l’ordre policier. « Distribution et redistribution des espaces et des temps, des places et des identités, de la parole et du bruit, du visible et de l’invisible »12, voilà ce qu’est le partage du sensible. Notre mouvement « introduit sur la scène du commun des objets et des sujets nouveaux », et confronte alors à cette scène une autre scène : celle de la capacité de n’importe quel.le étudiant.e à parler du commun, et ce non pas en tant qu’étudiant.e, après reconfiguration politique, mais en tant que n’importe quel.le exclu.e peut le faire. Cette reconfiguration permet d’opérer la condensation qui met sur le même plan l’abrogation des partiels, ou de la sélection, et celle du capitalisme (en version 2018 : « Lutte sociale, grève générale ! Derrière la loi Vidal se cache le capital ! »). La Réalité capitaliste est entremêlée à l’ordre policier qui nous prive de parole en ne voulant entendre que du bruit, et que notre action vise à envoyer valdinguer. A minuscule échelle bien entendu ; celle d’une Commune Libre de Tolbiac, par exemple, d’une fac du Mirail, ou d’une université Paul Valéry. Mais ces lieux d’interruption des dispositifs de la domination sont précieux. S’ils sont précieux, pourquoi les avez-vous saccagés ? nous dira-t-on. Rengaine habituelle. Mais là où vous déplorez un saccage, nous analysons les ressorts du rapport de force, ou plus précisément du rapport de mondes : assignation inégalitaire des places et des discours contre effraction soudaine de l’égalité, invention d’une communauté d’égaux et d’égales. Quand on prive un groupe de parole, il arrive que celui-ci la reprenne – on appelle cela de la politique. Il arrive que cette prise soit violente. Encore avons-nous su rester courtois.

Egalité. Qu’entendons-nous par ce maître mot ? Il s’agit d’abord de ce qui nous pousse à refuser toute idée de sélection, aussi discrète et insidieuse soit-elle. L’école, malgré tout ce que l’on sait des inégalités et de leurs moyens de reproduction, reste un lieu relativement protégé des logiques productives, ne serait-ce qu’en termes symboliques. L’Université doit être ouverte à tou.te.s, aux risques et périls de chacun.e, et le fait que beaucoup de parcours se soldent par un soi-disant « échec » nous est indifférent. Car l’idée que certain.e.s ne seraient pas faits pour l’intellect nous révulse. Elle mène bien trop facilement à la croyance selon laquelle il y aurait des personnes plus aptes à diriger que d’autres, à l’opinion d’après laquelle les pauvres ne doivent leur situation qu’à un manque de capacité, ou de courage— sans compter qu’elle produit une distinction absurde isolant l’intellect d’autres activités, alors même qu’il n’y a d’activité qu’intellectuelle. A l’inverse, nous croyons en l’égalité des êtres parlants, sans que cela ne suppose aucun humanisme suranné et béat, car nous l’observons sans cesse à l’œuvre. N’importe qui est l’égal.e de n’importe qui, en raison de l’égalité des intelligences. Celle-ci n’est qu’une opinion, mais elle peut donner lieu à des pratiques, être mise en acte. Et elle l’est plus souvent qu’à son tour, comme s’employait à l’annoncer le philosophe Joseph Jacotot, principal protagoniste du Maître ignorant. Quand un.e enfant apprend relativement aussi vite que tout autre sa langue maternelle, par exemple, et ce sans maître explicateur. « Je vois que, dans les premiers moments de la vie, ils ont absolument la même intelligence, c’est-à-dire qu’ils font exactement les mêmes choses, dans le même but, avec la même attention. Je dis que ces deux hommes ont une intelligence égale, et ce mot intelligence égale est un signe abrégé de tous les faits que j’ai remarqués en observant deux enfants en très bas âge »13. Il ne s’agit pas d’exhibitions de singes savants, mais du souci de l’émancipation intellectuelle. Tout ce dont un.e humain.e est capable, n’importe qui peut aussi le faire. Il ne s’agit pas d’une égalité des chances qui intervient seulement a posteriori, en tant que but à atteindre, pour tenter tant bien que mal de justifier l’inégalité des positions, mais d’un point de départ, qui rend toute différence de position absurde. Il ne s’agit pas de la taille et du poids des cerveaux, mais de la fin de la croyance en l’inégalité, si répandue, si tenace. Nous débattrons volontiers avec les scientistes férus de protubérances cérébrales, mais notre principal intérêt est celui de la démocratie, dans tout son scandale.

Le mouvement étudiant est une pratique de l’égalité de n’importe qui avec n’importe qui ; en cela il interrompt les logiques de la domination en instituant une scène démocratique. Une scène où le « pouvoir du peuple » s’affirme, comme « pouvoir de n’importe qui, affirmation de l’absence de fondement au pouvoir »14. Cette pratique a lieu contre la sélection, au nom de l’égalité. Mais plus profondément, elle donne vie à cette dernière, lui confère un lieu ainsi qu’une mise en acte. Lieu où chacun.e peut prendre part à la communauté, en refusant que quiconque en soit exclu (à moins que ce quiconque soit désireux d’exclure). Lieu où l’on tente d’organiser un autre rapport au savoir, aussi éloigné que possible des maîtres explicateurs. Lieu qui reconfigure l’agencement inégalitaire de la communauté – la vie commune avec les migrant.e.s participe de cette logique, alors même que l’ordre policier et « l’opinion publique » les tuent. Certes, ces lieux n’annoncent pas le grand soir. Mais ils sont bel et bien des « lieux à part ». « Et l’émancipation, hier comme aujourd’hui, est une manière de vivre dans le monde de l’ennemi dans la position ambigüe de celui ou celle qui combat l’ordre dominant mais est aussi capable d’y construire des lieux à part où il échappe à sa loi »15.

Notes

| 1. | ↑ | http://www.rtl.fr/actu/politique/frederique-vidal-est-l-invitee-d-rtl-7793793049 |

| 2. | ↑ | Jacques Rancière, « La communauté des égaux », in Aux bords du politique, éd. Folio, p. 173 |

| 3. | ↑ | Jacques Rancière, La Mésentente, éd. Galilée, p.52. |

| 4. | ↑ | La Mésentente, p. 52. « Michel Foucault a montré que, comme technique du gouvernement, la police définie par les auteurs du XVIIe et du XVIIIe siècle s’étendait à tout ce qui concerne l’ ‘homme’ et son ‘bonheur’ ». Et de s’en référer à : Michel Foucault, « Omnes et singulatim : vers une critique de la raison politique », Dits et Ecrits, t.IV, p.134-161. |

| 5. | ↑ | Jacques Rancière, Le Maître ignorant, ed. Fayard |

| 6. | ↑ | Le Maître ignorant, p. 18 |

| 7. | ↑ | Le Monde diplomatique, « Grèves en chaîne », juin 2018 |

| 8. | ↑ | C’est ainsi que J. Rancière définit le « consensus », dans les « Dix thèses sur la politique » : « L’essence du consensus est l’annulation du dissensus comme écart du sensible à lui-même, l’annulation des sujets excédentaires, la réduction du peuple à la somme des parties du corps social et de la communauté politique aux rapports d’intérêts et d’aspirations de ces différentes parties. Le consensus est la réduction de la politique à la police ». in Aux bords du politique, p.252. |

| 9. | ↑ | Jacques Rancière, La Mésentente, p.53 |

| 10. | ↑ | Jacques Rancière, « Les usages de la démocratie », Aux bords du politique, p. 111 |

| 11. | ↑ | Jacques Rancière, La haine de la démocratie, p.105 |

| 12. | ↑ | Jacques Rancière, Politique de la littérature |

| 13. | ↑ | Joseph Jacotot, Langue étrangère, p.229, cité in Le maître ignorant, p. 85. |

| 14. | ↑ | Jacques Rancière, Et tant pis pour les gens fatigués. Entretiens. Ed. Amsterdam, p.542 |

| 15. | ↑ | Jacques Rancière, En quel temps vivons-nous ?, Conversation avec Eric Hazan. C’est nous qui soulignons. |