#BlackLivesMatter : quelle lutte dans un pays raciste ?

En 2013, George Zimmerman a été acquitté par la justice américaine. Il était accusé du meurtre de Trayvon Martin, un étudiant noir. L’affaire a fait grand bruit, Martin n’était pas armé, il n’y avait pas vraiment de « circonstances atténuantes », la compromission des juges était allée trop loin. En réponse, la communauté noire américaine lançait le hashtag #BlackLivesMatter.

2014, rebelote : Michel Brown a Ferguson et Eric Garner à New-York City. Les villes s’embrasent. De colère, le vase a bien débordé. Le mouvement est sans conteste devenu une force capitale de la lutte aux États-Unis et il a du en ce sens aborder la question de l’articulation entre lutte sociale et antiracisme. Ce serait déjà un motif suffisant pour s’y intéresser. Les similitudes qu’ont révélées l’affaire Adama Traoré, vérité pour Yacine ou justice pour Théo par exemple, rendent ce besoin plus pressant encore.

Nous avons déniché un livre captivant, From #BlackLivesMatter to Black Liberation de Keeanga-Yamahtta Taylor, dont nous nous sommes librement inspiré-es pour construire cet article.

Comment le racisme fait obstacle à la lutte des travailleur·ses aux Etats-Unis ?

Même si les travailleuses et les travailleurs blancs ne profitent pas de l’exploitation capitaliste, il peut arriver que le racisme les empêche de s’allier avec la classe ouvrière non-blanche. Ne pourraient-ils pas s’associer afin de combattre pour le bien de l’ensemble des travailleur·ses ? La réponse à cette question réside dans « l’identité blanche », construction idéologique génitrice du racisme anti-noir.

Les esclavagistes, comme la classe dominante en général, tiraient autrefois profit de l’esclavage de multiples façons. Le plus capital était peut-être la hiérarchisation des races sur laquelle reposait ce système, qui permettait de freiner les conflits de classe au sein de la population blanche. La liberté de cette dernière dépendait en effet de l’asservissement des Noir·es. Comme le montre l’historien Edmund Morgan dans son livre American Slavery, American Freedom sur la guerre d’indépendance :

L’esclavage, c’était le mal, duquel les hommes voulait libérer leur société. C’est pourquoi ils se sont battus contre la monarchie anglaise et pour la république. Mais l’esclavage, c’était aussi la solution d’un immense problème social : la pauvreté. La classe dominante en Virginie avait ainsi un avantage décisif sur les autres républicains de la Nouvelle Angleterre, elle avait résolu ce problème : elle avait bâti une société dans laquelle presque tous les pauvres étaient faits esclaves.

La stratégie du suprématisme blanc

Pour les esclaves américain·es, c’était extrêmement compliqué de résister à l’oppresseur. Quand ils le tentaient, c’étaient tous les blancs qui constituaient une menace: ils suffisaient à ces derniers de s’associer pour écraser la rébellion. Les petits exploitants blancs et les gros propriétaires fonciers n’avaient rien en commun à part qu’ils n’étaient pas esclaves. Mais cela suffisait à calmer les tensions qui auraient autrement existé entre eux et donc à rendre un rapprochement possible.

Avec la fin du système esclavagiste, le suprématisme blanc s’est mis à fonctionner autrement. Pour le dire grossièrement, il s’est restructuré autour d’une prétendue menace : la domination des Noirs. Derrière le rideau s’instillait la crainte que la fin de l’esclavage et l’entrée dans « l’ère de la reconstruction » enclenchent un retournement de la hiérarchie entre Blanc·hes et Noir·es aux Etats-Unis. De nombreuses personnes issues des classes populaires furent ainsi recrutées pour défendre les privilèges des Blanc·hes. On leur faisait croire qu’il n’y avait qu’une alternative : se battre pour conserver ses privilèges ou sombrer dans une société dominée par les Noirs. Bien sûr, la fonction de la guerre des races promue par l’oligarchie n’était pas d’aider les classes blanches inférieures mais de les distraire : elles servaient en première ligne et oubliaient les problèmes réels.

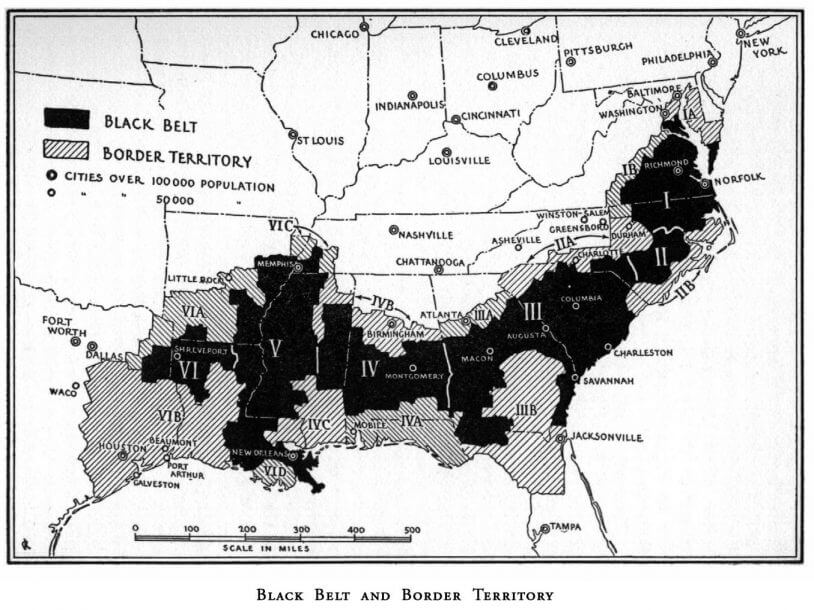

Le suprématisme n’est pas une stratégie cohérente, il s’est historiquement constitué comme un ensemble de réponses impulsives face à des circonstances chaotiques. À l’origine il s’agissait de maintenir les Noir·es éloignés du pouvoir politique. On a alors érigé des barrières économiques pour leur en barrer l’accès. Notons aussi que suprématie n’a jamais signifié que tous les Blancs détenaient le pouvoir. Le pouvoir a toujours reposé dans les mains des grands propriétaires fonciers de la Black Belt, où la culture du coton était prééminente. Ces élites se servaient de la stratégie suprématiste pour manipuler les autres Blanc·hes par la crainte et conforter leur domination de classe. Les suprématistes ont combattu de cette façon tout gain d’influence sociale, politique ou économique obtenu par des personnes noires. Ce sont ainsi les inégalités sociales, politiques et économiques au cœur de la population blanche qui ont été dissimulées. Comprenons : l’esclavagisme était à la fois un moyen de maximiser la productivité, donc le profit et d’atténuer l’opposition entre les plus riches et les plus démunis à l’intérieur de la population blanche.

Qu’est-ce que cela a à voir avec le monde contemporain ? Ne serait-il pas délirant de prétendre que le pouvoir américain use aujourd’hui encore consciemment d’une stratégie suprématiste ? Bien sûr, si on entendait par là que les classes dominantes tentent d’unifier les Blanc·hes pour marginaliser les Noir·es dans les réseaux politiques et économiques. Toutefois, les Blanc·hes contrôlent comme autrefois la plupart des institutions qui déterminent le destin économique et politique américain. Surtout, on peut lire aujourd’hui l’héritage du suprématisme dans l’atténuation persistante des oppositions de classe au sein de la population blanche. « Les Blancs » sont décrits en règle générale comme s’ils formaient une masse homogène partageant une même expérience, les mêmes privilèges, la même mobilité sociale, le même accès au pouvoir. Cette image est en outre renforcée par le discours académique sur la « blanchité »1, définie comme un statut auquel chacun aspirerait.

Le mythe de la société sans classe

Dans ce discours, « être Blanc·he » n’est pas nécessairement l’apanage des personnes blanches. Tout le monde peut rentrer dans cette catégorie : les Noir·es comme les Latino·as ou les Asiatiques. À l’origine, faire la différence entre une couleur de peau « claire » et la « blanchité » devait rendre possible des analyses sociologiques plus subtiles. Galavaudé depuis lors, le concept distordu sert alors à remplacer les débats sur les « classes (sociales) » par des débats sur les « races ». On nous explique aujourd’hui que des personnalités « non-blanches » se « comportent comme des Blancs » (à l’instar de Clarence Thomas, juge à la plus haute cour de justice des USA), Cela contribue seulement à masquer les conflits entre les dominant·es et les dominé·es à l’échelle de toute la société. Les théoriciens de la « blanchité » se rendent à une vague adaptation gauchiste du mythe américain de la société sans classe. Sous cette perspective, les personnes de couleur qui occupent des positions de pouvoir sont accusées de « mettre en scène la blanchité ». On en oublie qu’ils mettent en œuvre la domination de leur classe. Pour cette raison on dira : Clarence Thomas ou Barack Obama n’ont pas agi intentionnellement, ce qu’ils ont fait ne reflète pas ce qu’ils pensaient. En arrière-plan on présuppose quelque chose de tel qu’une expérience commune aux Blanc·hes. Cela pourtant, n’existe pas.

Aux Etats-Unis, plus de 19 millions de Blanc·hes vivent en dessous du seuil de pauvreté2 ; sous ce seuil, les Noir·es sont presque deux fois moins nombreux. Relativement à la taille de leur population, les personnes noires sont les plus touchées par la pauvreté. Toutefois, la quantité absolue de gens pauvres et blancs devrait suffire à dissoudre le mythe d’une société sans classe. Notons de surcroît que la part de travailleur·ses blanc·hes vivant sous le seuil de pauvreté est passée de 3 à 11% depuis l’an 2000. Bien que la dernière récession ait touché les Noir·es de plein fouet, l’écart entre les pauvres blancs et noirs s’est amenuisé — pour cause, non l’amélioration des conditions de vie des Noir·es mais la dégradation de celles des Blanc·hes. Sur 100 personnes blanches, 76 connaîtront la pauvreté une fois dans leur vie. L’évocation des « privilèges des Blancs » est à raison devenue un lieu commun, mais il reste que la plupart des ménages blancs ordinaires doivent faire face à un avenir de plus en plus incertain. Preuve en est, cela fait plus de 25 ans que leurs prévisions en matière économique n’ont pas été aussi pessimistes ; pour des millions, il sera bientôt impossible de maintenir leur rythme de vie.

Les Afro-américaines et les Afro-américains sont les plus touchées par les décisions judiciaires abusive. L’omniprésence des partisans du « Law and order » dans le débat public, qui soutiennent l’idée que des sanctions judiciaires plus conséquentes permettront de combattre le crime, est inquiétante. Cependant, un nombre croissant de Blanc·hes tombent aussi dans les filets de cette justice toujours plus punitive. Sur 100 000 personnes noires, 2 300 sont actuellement enfermées dans les prisons américaines. Sur 100 000 Blanc·hes, seulement 450. Le taux d’incarcération des Noir·es est absurde et le fossé qui le sépare de celui des Blanc·hes est une preuve du caractère raciste du système judiciaire américain. Mais n’oublions pas que, même en ne comptant que les Blanc·hes, le taux d’incarcération aux Etats-Unis est supérieur à celui de presque tous les autres pays du monde. Le constat est le même pour les violences policières : les meurtres de Noir·es et de Latino·as sont bien plus fréquents et pourtant, des milliers de Blanc·hes ont perdu la vie entre les mains de la police. Ces données montrent que la situation n’est pas la même pour les Blanc·hes et les personnes de couleur, mais elles prouvent aussi qu’il y a un terrain de solidarité possible pour tous, quelle que soit la teinte de sa peau.

Ceux qui profitent de l’injustice

Il est nécessaire de tracer cette image plus nuancée des conditions de vie de la classe ouvrière blanche, mais cela ne doit pas voiler le fait qu’ordinairement, nombre de Blanc·hes adoptent des idées racistes ou, du moins, les tolèrent. Matériellement, les Blanc·hes sont en moyenne moins à plaindre que les Afro-américains (quelque soit le critère utilisé). Cela ne nous dit pour autant pas qui profite réellement de cette inégalité. Que signifie le fait que 43% des ménages blancs doivent vivre avec moins de 49 000 dollars par an dans un pays qui compte plus de 400 milliardaires? En proportion, bien plus de Noir·es survivent dans ces conditions harassantes (65% pour être exact). Toutefois, en ne comparant que des données moyennes, on passe à côté des disparités dramatiques entre les plus riches et les autres.

Il faut alors se demander pourquoi de nombreux Blanc·hes ont des idées racistes, alors que cela va contre leur propre intérêt. Notons d’ailleurs que cette interrogation est déclinable à foison : pourquoi des hommes approuvent les idées sexistes ? Pourquoi des travailleuses et travailleurs noir·es entretiennent une réthorique anti-immigration ? Pourquoi est-ce que de nombreux migrants et migrantes originaires des Caraïbes ou d’Afrique pensent que les Noirs américains sont paresseux ? Pourquoi est-ce que la majorité des travailleur·ses (toutes origines confondues) cultivent des stéréotypes sur les arabes et musulmans ? En un mot, pourquoi les travailleur·ses adhèrent-ils, à rebours de leur intérêt, à des idées réactionnaires qui les empêchent de se rassembler ?

La compétition pour l’accès aux ressources est bien réelle

Deux motifs permettent de dépasser ces interrogations : la concurrence et l’hégémonie idéologique des classes dominantes. Il en va de l’essence du capitalisme, qui provoque l’illusion du manque : « Les besoins sont plus vastes que les ressources disponibles ! » Bien sûr, la pilule aura du mal à passer tant que l’Etat dépensera des milliards pour faire la guerre ou pour financer des arènes sportives titanesques alors que pour l’éducation, le logement et l’alimentation : « l’argent manque indubitablement, les coupes budgétaires sont inévitables ! » Le capitalisme fabrique le manque artificiellement, mais la compétition pour accéder aux ressources n’en est pas moins réelle. Les femmes et les hommes sont balancés dans l’arène économique quotidiennement. C’est la raison pour laquelle ils n’hésitent pas à adhérer aux rumeurs putrides qui touchent leurs concurrent-es. Pour justifier leur comportement compétitif.

Pour qu’une société fonctionne, il faut que l’idéologie dominante soit un puzzle de représentations qui déterminent à la fois notre perception de la réalité et la manière dont nous donnons sens à nos vies. Celles-ci sont fabriquées par les média, l’industrie du divertissement, le système éducatif et les autres instances de pouvoir. Les élites économiques et politiques façonnent à leur avantage l’atmosphère idéologique que nous respirons. C’est pour cela que notre société est de plus en plus raciste. Ne soyons donc pas étonnés de voir que nos contemporains partagent des conceptions xénophobes. Ce qui importe c’est de se demander comment on peut changer cette voûte idéologique. Remarquons en ce sens qu’il existe une contradiction entre l’idéologie dominante et l’expérience quotidienne et concrète de chacun. Les média peuvent bien nous inonder d’un flux interminable d’images et informations qui présentent les noirs comme des criminels ou des parasites sociaux, il reste que chacun peut encore faire imploser ces stéréotypes en discutant avec ses camarades.

De même, des Afro-américain·es proches des idées anti-racistes peuvent dans certaines situations s’accrocher à des stéréotypes xénophobes. Comme tout le monde, ils font partie d’une société raciste et sont quotidiennement exposés à des discours discriminatoires. Notre développement psychique n’est jamais linéaire. Il oscille en permanence entre des représentations qui reflètent le sens social commun et des expériences qui les mettent en question.

Prendre conscience des similitudes

Même si quelques travailleuses et travailleurs ont déployé des idées racistes, cela ne change rien au fait qu’ils et elles sont objectivement exploité·es et opprimé·es. C’est seulement par une prise de conscience explicite de sa situation qu’une classe sociale en soi peut devenir une classe sociale pour soi. Cela signifie que les éléments la composant reconnaissent leurs similitudes et décident de se battre ensemble pour transformer leurs conditions d’existence. Comme le rappelle Duncan Hallas :

Ouvriers comme intellectuels, nous ne disposons que d’une vision du monde incomplète et fragmentée. Seul un collectif a le pouvoir d’élaborer une vision du monde radicalement nouvelle. Seul un collectif peut (au moins jusqu’à un certain point) émanciper les travailleurs de l’aliénation.

Pour revenir à notre sujet, ce n’est pas parce qu’une part des Blanc·hes s’approprie des thèses réactionnaires qu’est transformée la situation concrète des travailleurs : aux Etats-Unis, la majorité des pauvres sont blancs, comme celle de ceux qui n’ont pas d’assurance maladie, comme celle des sans-abris. Ce sont sans aucun doute les Noir·es et les Latino·as qui pâtissent le plus de la rudesse du climat économique, mais ils partagent ces motifs de souffrance avec la plupart des travailleuses et travailleurs blanc·hes. C’est autour de cette commune expérience de l’exploitation et de l’oppression qu’un rassemblement est possible. Se battre ensemble pour transformer les conditions d’existence de chacun. Une telle lutte ne se construira pas en un jour. Il n’y aura aucune garantie que la résistance contre le racisme et les discriminations ressorte immédiatement grandie du combat contre l’exploitation économique. Mais la convergence politique et les échanges, qui permettront que les Blanc·hes comprennent à quel point la xénophobie pèse sur la vie des Noir·es et des Latino·as, sont la clé de l’émancipation de tous.

Nos mouvements ont besoin de clarté politique, stratégique et théorique pour pouvoir relever les défis du monde contemporain. En 2012, Barbara Byrd Bennett, la directrice noire du système d’éducation public de Chicago, a décidé avec le maire de la ville, de fermer 50 écoles qui se trouvaient presque toutes dans des districts noirs ou latinos. Les professeurs, les élèves et les parents noirs et latinos aurait-il du se ranger de son côté parce qu’elle avait sûrement subie comme eux des discriminations racistes et sexistes ? Ou bien, était-il préférable de prendre le parti du vice-président du syndicat des professeurs de Chicago, un homme blanc et hétérosexuel, pour bâtir un mouvement d’opposition, de concert avec les professeur·es blanches et blancs ?

Il y a sans doute très peu de gens qui ont autant enduré la haine des racistes que Barack Obama. Blâmer Obama, c’est devenu aujourd’hui synonyme de propager des idées xénophobes. En même temps, le premier président noir des Etats-Unis a dispensé les grandes banques de Wall Steet de toute responsabilité dans le krach boursier de 2008, qui a entraîné l’expulsion de quatre millions de ménages américains et jeté plus de dix millions de personnes dans la rue. Les travailleuses et travailleurs noir·es devraient l’ignorer du fait d’une « expérience de vie commune » ? Ne leur serait-il pas préférable de s’unir avec les autres victimes du système bancaire pour condamner une politique qui a relégué les intérêts des démunis derrière ceux des entrepreneurs ? Si on se cantonne à la théorie, on rend tout cela bien compliqué. Mais quand il s’agit concrètement de défendre les écoles de ses enfants, de se battre pour une véritable réforme du système de santé ou d’empêcher des expropriations assassines, cela coule de source : on s’allie avec ses allié·es.

Une conception raccourcie de la solidarité

La « tâche aveugle » dont font preuve certains antiracistes en ce qui concerne la lutte sociale (des classes), les conduit à l’impuissance, parce qu’ils ne parviennent pas à expliquer de manière satisfaisante les fissions au sein du prolétariat. Surtout, cela les amène à sous-estimer la base matérielle disponible pour ériger une solidarité et une unité réelle dans les classes populaires. La « solidarité » et « l’unité » sont alors réduites à un débat stérile sur la « convergence » ou non des luttes. Non pas que cela soit piteux d’être en faveur d’une « convergence des luttes ». Mais plutôt que cette conception ne rende pas assez justice au terrain commun concret qui existe entre les travailleuses et travailleurs blanc·hes et noir·es. C’est que les uns et les autres ne peuvent décider de s’exclure mutuellement sans aller contre leur propre intérêt. En 2013, le budget américain alloué à l’alimentation a baissé de 5 millions de dollars. À l’heure où les escarmouches lancées contre les classes populaires se font de plus en plus pressantes, où les deux grands partis américains allient leurs efforts pour liquider les derniers débris de l’Etat-providence, la fission du mouvement social aurait des conséquences catastrophiques.

Dans ces circonstances, la solidarité n’est plus une option. C’est elle qui déterminera si, oui ou non, les travailleurs auront la possibilité d’opposer quelque chose à la sape systématique de leurs conditions de vie. Mais la solidarité ne sera possible qu’à la condition que nous nous efforcions sans cesse de gagner nos camarades blanches et blancs à la lutte antiraciste. Nous devons défaire les mensonges qui affirment que les noirs sont responsables des dégradations socio-économiques. Les Blanc·hes doivent comprendre qu’ils ne pourront pas échapper à la pauvreté et à la détresse s’ils ne rejoignent pas les Noir·es dans leur combat — même si leur existence est (encore) préférable à celle de leurs camarades noir·es. La victoire tient à cela : que chacun puisse voir en son ou sa camarade, un frère ou une sœur. Que chacun comprenne que son émancipation est indissolublement liée à celle de tous les travailleurs.

Être solidaire, cela signifie s’unir avec des gens même si ces derniers ne subissent pas les mêmes formes d’oppression que soi. Tant que notre système sera capitaliste, les conditions de vie matérielles et idéologiques des travailleuses et travailleurs les pousseront les uns contre les autres. Cette concurrence contrefaite se transmue parfois en représentations racistes. À d’autres moments, les véritables intérêts des travailleurs se font jour et la méfiance change à juste titre de cible : les ploutocrates, pour qui tout va quand pour nous rien ne va. Le problème déterminant, c’est de saisir ces moments en réussissant à articuler une analyse cohérente de la société dans laquelle nous vivons et de l’exploitation que nous subissons. Comprendre la réalité pour en construire une autre. Ébaucher une voie vers un autre monde.

Prenez les cent dernières années, vous ne trouverez aucun courant de gauche tant soit peu sérieux qui ait exigé de mettre le combat anti-raciste de côté pour se focaliser sur un autre lutte sociale. Cette idée préconçue repose sur une chimère selon laquelle la classe des travailleurs serait composée d’éléments blancs et masculins, qu’elle ne pourrait ainsi se saisir des questions de « race » ou de « genre ». En réalité, cette classe est féminine, émigrée, noire, blanche, latino et bien plus encore. L’immigration, le genre, l’antiracisme sont ses défis.

Notes

| 1. | ↑ | Traduit dans certains cas par le terme « blanchitude ». |

| 2. | ↑ | Seuil de pauvreté relatif qui représente environ 30 % du revenu médian de l’ensemble des américains. |