Pourquoi les étudiants en médecine sont-ils sélectionnés ?

Questions sur la fin du numerus clausus

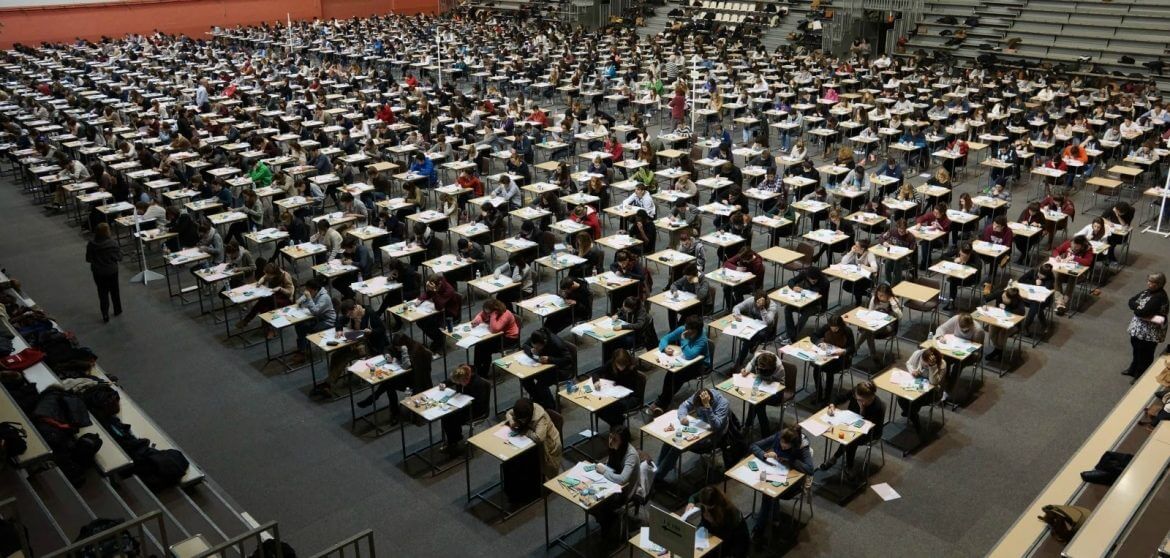

Ces derniers jours, le gouvernement a annoncé la suppression à venir du numerus clausus à l’entrée des études de médecine. Une mesure plutôt bien accueillie, mais dont la raison n’est pas très claire. S’agit-il de résoudre le problème des « déserts médicaux », en augmentant le nombre de médecins ? De l’aveu même du gouvernement, il ne s’agit pas de former plus de médecins, car cela coûterait trop cher ; d’ailleurs, le numerus clausus a toujours servi à contenir les dépenses de santé, selon la logique « moins de médecins = moins de dépenses ». Du coup, sa suppression s’explique-t-elle par la nécessité de mettre fin au « mal-être des étudiants » qui échouent par milliers au concours d’entrée (PACES), comme le prétend la ministre Agnès Buzyn ? Cela est pour le moins douteux. Selon l’esprit de la loi « ORE », la tâche de déterminer le nombre d’heureux élus accédant au cursus médical sera déléguée aux facultés de médecine, qui n’auront évidemment pas les moyens pour accueillir plus d’étudiants. La réforme servira donc seulement à empêcher ce qui apparaît aux gestionnaires comme un « gâchis » d’argent et de « capital humain » : des étudiants qui « perdent » deux ans de leur vie à passer un concours très sélectif. La fin du numerus clausus n’est donc pas synonyme d’un accès plus ouvert à la dignité médicale, ni de la fin de la sélection. Bien au contraire.

Ainsi, il semble que la fin du numerus clausus annonce plutôt une « modernisation », une homogénéisation des études de médecine à la mentalité « ParcourSup ». L’Etat ne fixera plus le nombre d’étudiants qui pourront intégrer les études médicales, mais reportera ce choix sur des universités privées de ressources. Pour creuser la question, nous publions cet entretien de l’AUP’S (Association des Usager·es et du Personnel de la Santé) avec Marc Olivier Déplaude, sociologue à l’INRA et auteur d’un livre sur la question1, qui remet opportunément en contexte le rôle historique du numerus clausus.

Avant de parler plus spécifiquement de médecine, une petite question plus générale sur la généalogie et l’usage du numerus clausus (nombre fermé). D’où vient cet outil et quel sens y a-t-il à l’utiliser ?

Le terme de numerus clausus signifie simplement, dans le cadre des études supérieures, que l’on plafonne le nombre d’étudiants admis à suivre telle ou telle formation. Il se trouve que l’usage a consacré l’emploi de ce terme pour les études médicales (et aussi en pharmacie, odontologie et maïeutique), mais il existe des numerus clausus pour beaucoup d’autres cursus sélectifs (écoles d’ingénieurs, IUT, ENA, etc.). Il est vrai qu’après la guerre, le terme de numerus clausus en France avait mauvaise presse car il était associé au régime de Vichy, qui avait employé ce terme pour désigner les quotas contingentant l’accès des Juifs à l’université et à certaines professions. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement n’a pas employé ce terme lors de la mise en place du concours de fin de première année de médecine en 1971.

Le numerus clausus concernant les études médicales ne date que de 1971. Dans quel contexte, pourquoi et comment a-t-il été instauré ?

Cela est dû à deux raisons principales. D’une part, il y a eu une très forte mobilisation des élites médicales, notamment parisiennes, qui avaient été très choquées par les événements de Mai 68, qui n’avaient épargné ni les hôpitaux ni les facultés de médecine. En outre, ces événements ont conduit le gouvernement à proclamer « l’externat pour tous », c’est-à-dire l’attribution de fonctions hospitalières similaires à tous les étudiants en second cycle (aussi étonnant que cela puisse paraître aujourd’hui, ce n’était pas le cas avant Mai 68). Ces élites médicales ont donc fait valoir l’idée qu’il fallait proportionner le nombre d’étudiants en médecine, qui avait beaucoup augmenté dans les années 1960, aux capacités de formation des hôpitaux. A l’époque, de nombreux responsables hospitaliers craignaient également que leurs services soient envahis par les étudiants, et que les patients s’en détournent au profit des cliniques privées.

D’autre part, le Ministère du Budget était très inquiet de l’accroissement du nombre d’étudiants en médecine, car cela présageait une forte hausse du nombre de médecins quinze à vingt ans après. Or, en France, les jeunes diplômés peuvent librement s’installer en ville, et être conventionnés par l’assurance maladie, ce qui permet à leurs patients d’être remboursés de leurs honoraires et prescriptions. Par conséquent, le Ministère du Budget craignait qu’un accroissement trop grand du nombre d’étudiants en médecine se traduise par une augmentation incontrôlée des dépenses publiques de santé. Pour les médecins partisans de la « sélection », ce ministère a donc constitué un allié de poids dans l’institution du numerus clausus de médecine.

Comment le numerus clausus a-t-il ensuite été utilisé ? Comment expliquez-vous les fortes variations du numerus clausus au cours des années (d’abord une baisse constante, puis une remontée au tournant des années 2000) ?

Pour des raisons politiques (le sujet était sensible après Mai 68), le numerus clausus a initialement été fixé à un niveau élevé. Il a ensuite été continûment diminué, de 8000 à la fin des années 1970 à 3500 au début des années 1990. Cette politique a été le produit d’une alliance entre les syndicats de médecins libéraux et les gestionnaires de l’assurance maladie. Pour les premiers, le problème numéro un de l’époque était la « pléthore médicale », c’est-à-dire le trop grand nombre de médecins en exercice. Ils ont donc défendu une baisse du numerus clausus, pour limiter la concurrence entre médecins et et éviter une trop grande dévalorisation des honoraires médicaux. Pour l’assurance maladie, le numerus clausus constituait un moyen parmi d’autres pour contenir la hausse des dépenses de santé : on espérait qu’en formant moins de médecins, on éviterait de nouvelles dépenses à moyen ou long terme.

Pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer ici, cette politique a été remise en cause à la fin des années 1990, notamment parce qu’à ce moment-là, des projections démographiques ont montré que le nombre de médecins allait diminuer en France si on ne relevait pas le numerus clausus. Or, la situation était déjà tendue dans les hôpitaux et dans certaines spécialités. On a alors commencé à redouter une pénurie de médecins, ce qui a conduit les pouvoirs publics à relever le numerus clausus.

L’instauration d’un numerus clausus était-il un choix judicieux selon vous ? Pourquoi les critiques se sont-elles accumulées contre le numerus clausus ? (pénurie de médecins, concurrence, contournement des étudiants qui expatrient leurs études en Espagne, en Bulgarie, avant de revenir en France pour exercer…)

A mes yeux, la question est moins celle de la nécessité d’un numerus clausus que des modalités d’opérer la sélection. Dans la mesure où la formation des médecins a une dimension pratique importante, notamment à l’hôpital, il faut bien proportionner le nombre d’étudiants aux capacités de formation des hôpitaux. À mes yeux, le problème a résidé plutôt dans l’absence de préparation publique bien organisée au concours, ce qui a favorisé le développement des officines privées, et accentué la surreprésentation des enfants des classes supérieures dans les études médicales.

Comment le nombre d’étudiants en médecine était-il « régulé » avant l’existence du numerus clausus ?

Il était régulé principalement par les examens, qui conduisaient à éliminer environ la moitié des étudiants durant les deux premières années. En outre, jusqu’au début des années 1960, il y avait relativement peu d’étudiants qui s’engageaient dans les études médicales : la médecine salariée, notamment à l’hôpital, était encore peu développée, et la médecine libérale conventionnée n’était pas encore généralisée. Par conséquent, faire des études médicales pouvait être risqué sur le plan économique, ce qui favorisait incontestablement les enfants de médecins ou ceux dont les familles disposaient d’un certain capital économique. Cette sélection sociale s’est affaiblie au début des années 1960 avec le développement des postes de médecins salariés dans les hôpitaux et de la médecine libérale conventionnée, d’où une hausse très forte du nombre d’étudiants à partir de cette époque.

Pour quelles raisons le gouvernement souhaite-t-il aujourd’hui supprimer le numerus clausus ? Par quoi peut-il le remplacer ?

Je ne peux pas m’exprimer sur les motivations de la réforme, n’ayant pas eu accès aux discussions et négociations qui l’ont précédée. Dans la pratique, la suppression du numerus clausus ne signifiera pas l’abandon de toute sélection, puisque les facultés de médecine devront bien proportionner le nombre d’étudiants à leurs capacités d’accueil et au volume de stages que les hôpitaux pourront leur offrir. Quant à savoir suivant quelles modalités sera opérée cette sélection – et quelle latitude sera laissée aux universités pour en décider -, nous ne le savons pas encore.

Que dire de la concomitance entre la loi ORE, qui autorise les universités à sélectionner les étudiants, et de cette réforme, qui supprime une ancienne forme de sélection ? Y a-t-il une homogénéisation des études de médecine avec les standards sélectifs posés par la loi ORE ? Les deux réformes semblent trouver leur raison d’être dans une même inquiétude étatique pour l’économie scolaire : l’effroyable « gâchis » des années où les étudiants ne valident pas de diplôme, les moments de stagnation « non valorisés » à l’université.

Il ne m’est pas facile de répondre à ces questions. Dans le cas des études médicales, la loi ORE devrait permettre d’opérer ce que les doyens des facultés de médecine appelaient autrefois une « pré-sélection », et qu’ils demandaient depuis longtemps. Il me semble toutefois que la question du « gâchis » de la première année est un prétexte, dans la mesure où le gouvernement n’a pas annoncé de mesures sérieuses pour améliorer les conditions d’accueil des étudiants en PACES (cela supposerait des moyens supplémentaires conséquents, or l’heure est plutôt à la compression des dépenses publiques).

Voyez-vous cette évolution d’un bon oeil, censée mettre fin au « mal être des étudiants en médecine » ? Plus largement, quels problèmes posent aujourd’hui les études médicales et la pratique du soin en France, selon vous ?

Il me semble que la suppression du numerus clausus est liée à deux raisons. D’une part, il a toujours été très difficile de fixer ce quota : il est supposé être déterminé en fonction des besoins de santé de la population à horizon de quinze ou vingt ans, ce qui représente un exercice de prospective quasiment impossible à effectuer. D’autre part, le numerus clausus est aujourd’hui largement contourné, non seulement en raison du fort développement des migrations de médecins au sein de l’Union européenne à partir de 2006-2007, mais également en raison des importants recrutements de médecins à diplôme non européen à partir de la fin des années 1980.

Le numerus clausus comme outil de maîtrise de la démographie médicale – et donc comme outil de maîtrise des dépenses de santé – ne fonctionne plus. Il n’est donc pas impossible qu’à terme, les pouvoirs publics instaurent une autre sorte de numerus clausus, au moment du conventionnement par l’assurance maladie. Aujourd’hui, moyennant certaines conditions, tous les médecins inscrits à l’Ordre peuvent demander à être conventionnés, quels que soient leur spécialité et le lieu où ils souhaitent exercer. Plusieurs fois déjà, la Caisse nationale d’assurance maladie a cherché à remettre en question ce principe, en estimant notamment qu’il fallait conditionner le conventionnement au choix du lieu d’exercice, afin de permettre une meilleure répartition des médecins sur le territoire.

A mon sens, un numerus clausus au niveau des conventionnements peut être à double tranchant : d’une part, cela peut être un outil très efficace pour réguler les installations en libéral et lutter contre les déserts médicaux, par exemple en refusant de conventionner de nouveaux médecins dans les zones déjà très bien pourvues (cela existe déjà pour les infirmières, par exemple). Mais d’autre part, cela peut être aussi un instrument pour plafonner voire réduire le nombre total de médecins conventionnés, ce qui reviendrait à privatiser une partie de la médecine de ville puisque les soins des médecins non conventionnés ne seraient plus du tout remboursés par l’assurance maladie (les mutuelles et les assurances privées pourraient alors prendre le relais). Autrement dit, cela pourrait aller dans le sens d’une dualisation croissante du système de santé, entre ceux qui ne pourront s’offrir que les soins qui resteront remboursés par l’assurance maladie, et ceux qui auront les moyens de s’offrir des mutuelles ou des assurances de plus en plus coûteuses, ou de payer les soins de leur poche.

Notes

| 1. | ↑ | Marc Olivier Déplaude, La hantise du nombre. Une histoire des numerus clausus de médecine. On peut consulter sa page personnelle à ce lien : https://ritme.hypotheses.org/marc-olivier-deplaude. |