Nous avons eu en France mai 68. Le « mai » italien est moins connu, mais il a duré plus de 10 ans, et a donné naissance à un mouvement original, le mouvement autonome. Son apogée insurrectionnelle se situe en 1977, au coeur des « années de rêve et de plomb ». Il a fallu une répression terrible pour y mettre un terme, avec l’arrestation et l’enfermement de milliers de personnes. En France, l’on semble avoir décidé, cédant à l’amertume, de détourner les yeux de l’endroit où l’histoire avait encore quelque chose à dire.

Il est largement temps de faire chemin inverse et de ressusciter le coeur bouillonnant de l’histoire contre l’image d’Epinal de notre mai 68. Comme l’écrivent Nanni Balestrini et Primo Moroni dans la Horde d’or : 77 n’a pas été comme 68. 68 a été contestataire, 77 a été radicalement alternatif. Pour cette raison, la version « officielle » présente 68 comme le bon et 77 comme le méchant; en fait, 68 a été récupéré alors que 77 a été anéanti. Pour cette raison, 77 ne pourra jamais, à la différence de 68, être un objet de célébration facile.

Par Julien Allavena.

Le néolibéralisme italien des années 1980 est une sorte de 77 inversé. Et réciproquement, le revers de la médaille postfordiste, sa face rebelle. Le mouvement de 77 constitue, pour reprendre une belle expression d’Hannah Arendt, un « avenir dans notre dos », le souvenir de ce que pourraient être les prochaines échéances de la lutte des classes.

Paolo Virno, Do you remember counterrevolution ?1

Le mouvement « contre la loi travail et son monde » a suscité un enthousiasme certain pour la redécouverte de la séquence dite de « l’autonomie italienne ». Alors que le deuil de 1917 est encore difficile pour une grande partie de la gauche radicale, ces événements fournissent un ensemble de coordonnées à partir desquelles repenser les formes de la révolution aujourd’hui. La parution de la traduction française de La Horde d’or a grandement nourri cette démarche, de même que la publication du témoignage d’Alessandro Stella, Années de rêves et de plomb. Toutes deux viennent s’ajouter à un ensemble de ressources constituées de textes diffusés par l’intermédiaire d’infokiosques et d’archives numériques2, d’articles de relecture3, et des quatre principaux ouvrages disponibles sur la question : Autonomie ! de Marcello Tarì chez La Fabrique, Les Autoréductions de Yann Collonges et Pierre-Georges Randal chez Entremonde, Mai 1968 et le Mai rampant italien de Jacques Guigou et Jacques Wajnsztejn chez L’Harmattan, « Ceci n’est pas un programmes » dans le Tiqqun 2.

Le présent article est entièrement redevable envers toutes ces productions. Il prétend officier comme un vademecum historique sur la période, se proposant d’en éclaircir les grandes lignes afin de permettre des réflexions ou des recherches plus approfondies. Il vise à répondre sommairement à la question : à quelles expériences fait-on principalement référence lorsqu’on parle d’ « autonomie italienne » ?

Au commencement était l’émeute ?

On peut dire que le phénomène révélateur des nouvelles réalités sociales et dispositions politiques qui ouvrent la voie à l’autonomie en Italie est l’émeute de Piazza Statuto en 1962. Il s’agit de l’année de renégociation des contrats collectifs, une procédure qui implique syndicats et patronat et qui intervient régulièrement. Mais cette fois-ci, ce qui était une formalité de l’Etat keynésien4 ne se déroule pas comme prévu. A la Fiat de Turin, véritable ville-usine, une grève d’un type nouveau éclate, selon des techniques qui échappent à l’encadrement des structures syndicales. Elles sont en grande partie le fait d’individus récemment entrés à l’usine, venus essentiellement du sud de la péninsule, qui occupent des postes sans qualification et se montrent particulièrement imperméables à la culture travailliste de la gauche traditionnelle.

Il s’agit là de l’émergence d’une contestation autonome, au sein d’une configuration particulière : l’alliance entre les syndicats et le Parti Communiste Italien plus enclin à défendre l’ordre républicain qu’à relayer les revendications ouvrières. C’est précisément la signature des contrats par les syndicats, malgré les mobilisations pour un accord plus avantageux, qui déclenche des représailles : une manifestation prend d’assaut le siège de l’Unione Italiana del Lavoro, sur la Piazza Statuto. Les carabinieri s’interposent brutalement : il s’ensuit trois jours d’émeutes et d’affrontements autour de la place.

Les conséquences sont bientôt tirées par nombre de cercles intellectuels et militants qui évoluent en marge du mouvement ouvrier traditionnel, notamment au sein du courant opéraïste. C’est en leur sein qu’apparaît l’idée selon laquelle il faut désormais percevoir que des pans entiers de la classe ouvrière ont des comportements politiques indépendants des directives des structures politiques et syndicales de gauche qui ne font qu’oeuvrer à la régulation du capitalisme. Ces subjectivités opposent en effet un net refus du travail à la défense de l’emploi qui constitue l’idéologie des organes institutionnalisés. De là naît le projet d’élaborer de façon plus affirmée l’auto-organisation de ces éléments en vue d’une lutte qui puisse s’avérer réellement révolutionnaire.

« Vogliamo tutto »

Slogan de l’automne 1969, repris en tant que titre par Nanni Balestrini5.

Les années qui suivent sont marquées de mouvements réguliers d’insubordination analogues en usine, bien que moins massifs, et de phases de conflits au sein des universités au traditionnalisme prononcé. Ces deux tendances se mêlent progressivement, dans la mesure où elles impliquent chacune un grand nombre d’étudiant.e.s prolétarisé.e.s, qui par nécessité de travailler pour financer leurs études fréquentent autant les ateliers et les quartiers ouvriers que les salles de cours. Cette communauté d’expérience entre étudiant.e.s-travailleur.euse.s et ouvrier.ère.s se renforce quand, en 1968, les étudiant.e.s connaissent aussi leur Piazza Statuto : c’est la bataille de Valle Giulia qui intervient en février, à Rome, au cours d’un vaste mouvement d’occupation, opposant violemment contestataires et carabinieri chargés de boucler la faculté d’architecture.

Du fait de la forme du capitalisme italien, ces deux dynamiques subversives convergent alors d’une façon bien plus prononcée qu’en France, où elles n’ont fait que coexister. Pour reprendre les mots de Paolo Virno, l’ « Automne chaud » de 1969 est à la fois l’acmé et la fin de ce parcours6. C’est encore à l’occasion du renouvellement des contrats que la révolte éclate : alors que les syndicats décident d’une plateforme de revendications minimales sur lesquelles négocier au niveau national, les luttes autonomes locales reprennent, fortes de l’expérience des comités de bases des années passées. C’est une véritable « guérilla d’usine7 », faite de luttes sans médiations et de revendications hyperboliques (que la notion de « salaire variable indépendante » cristallise8), un bras de fer avec les directions qui répondent par des mises à pied difficilement tenables face à la pression ouvrière. Ce qui débute à la Fiat de Turin s’étend à toutes les usines du pays. Les syndicats, dans un premier temps à la remorque de cette mobilisation, sentent dès le mois d’octobre la nécessité pour eux de « coller au mouvement réel9 » pour ne pas totalement perdre leur contrôle sur les bases. Ils s’engagent alors dans l’ambivalente institutionnalisation du conflit qui leur échappait, en intégrant certaines revendications qui leur étaient étrangères dans le cadre des négociations. En parallèle, le mouvement déborde le cadre des usines et des revendications ouvrières pour s’étendre à la ville, autour notamment de la question du logement, et s’engage dans de nombreux affrontements avec les forces de l’ordre. Une répression protéiforme qui se perfectionnera au cours des années suivantes s’abat alors sur le mouvement, avec l’arrestation et parfois l’incarcération des leaders des groupes extraparlementaires. Dans le même temps, des accords sont signés en décembre, reprenant une grande partie des demandes, et les succursales fascistes de l’Etat italien sombrent dans « la stratégie de la tension » avec les attentats de Piazza Fontana de décembre 1969.

« Il Vietnam è in fabbrica »

« Le Vietnam est dans l’usine », graffiti célèbre de 1968.

Les groupes révolutionnaires – Lotta Continua, Potere Operaio, Avanguardia Operaia sont les trois principaux – n’en démordent pas : « Voilà la première arnaque », dit le tract de Potere Operaio diffusé après le premier contrat signé. Ces formations s’étaient jusqu’à présent tenues à la position que Marcello Tarì résume ainsi : « Le parti était un élément tactique à côté du Mouvement qui était et demeurait l’élément stratégique10. » Elles tentent dans cette optique de maintenir la mobilisation en donnant un contenu plus idéologique au mot d’ordre de l’autonomie, de façon à intensifier les luttes et destabiliser le pouvoir dans l’usine au profit des assemblées autonomes. Dans un premier temps, c’est en vain. Comme le relève Sergio Bolona11, la période n’est pas non plus à l’accalmie, mais les conflits à l’intérieur de l’usine se règlent de façon ordinaire, jusqu’en 1973. Parallèlement, les groupes plus léninistes (Brigate Rosse et consorts) font le choix de la lutte armée confiée à une avant-garde clandestine, et se manifestent par leurs premières actions contre les lieux et personnalités du pouvoir.

Les formations qui tiennent au contraire à la dimension de masse de la violence sont bientôt amenées à s’autodissoudre, doublées par le mouvement même dont elles prétendaient formuler les échéances tactiques : le renouvellement des contrats de 1973 brise la relative unité entre ouvrier.ère.s et syndicats issue de 1969, et les comités de lutte autonomes de la Fiat de Turin répondent à l’accord insatisfaisant qui se dessinait par l’occupation massive de l’usine. Cet événement est le fait d’une classe ouvrière métamorphosée : ce ne sont plus les immigré.e.s du sud qui dérogent cette fois à la coutume du mouvement ouvrier, mais surtout des jeunes qui se sont formé.e.s politiquement en 1968 et 1969 dans le contexte des grandes luttes étudiantes. L’occupation va plus loin que les précédentes en ce qu’elle incarne vigoureusement les principes de l’autonomie ouvrière contenus dans le déploiement d’une nouvelle sociabilité de classe, et rejette autant les normes sociales capitalistes que le projet socialiste d’autogestion du travail. Au syndicat comme au conseil s’oppose le « parti invisible12 » des ouvrier.ère.s, radicalement hétérogène au plan du capital, une « séparation des ouvrier[.ère.]s et du rapport de production13 » qui institue un espace de contre-pouvoir à part entière où l’Etat comme les capitalistes se gardent d’intervenir. Des espaces analogues essaiment alors à travers toute la péninsule, et forment une « galaxie14 » extrêmement diversifiée dans ses pratiques comme dans ses imaginaires. Tous ont également en commun de se polariser autour des différentes formes de refus du travail : insubordination quotidienne au sein de l’usine, revendication d’un revenu déconnecté de la productivité, auto-licenciement, et dans tous les cas, expérimentation immédiate d’autres manières d’exister collectivement. Dans ce cadre, puisqu’il ne s’agit plus « de prendre le pouvoir mais de rompre des digues15 », c’est toute la question de la tactique qui est posée en des termes nouveaux, voire même qui disparaît au profit du libre déploiement d’une contre-société, d’une aire constituée par la liaison des espaces libérés. Du reste, l’engagement du PCI dans le « compromis historique », c’est-à-dire un projet d’alliance en vue de gouverner avec le centre-droit, encourage à se détourner du projet d’une révolution menée d’en-haut sur les bases travaillistes dont il est porteur.

« Être ce que nous ne savons pas encore, parce que c’est réprimé »

Propos d’un jeune militant homosexuel du Sud16.

Si le patronat répond dans un premier temps en cédant sur les accords, il n’en élabore pas moins une réponse insidieuse : c’est le processus de restructuration progressive, à travers la mutation de l’usine en site de production et l’introduction de technologies qui retirent aux travailleur.euse.s leur centralité au sein du processus de production. Le poste auquel on pouvait être assigné.e durablement disparaît, sauf pour les cadres, au profit d’une précarité généralisée. Alors que les mobilisations en usine s’en trouvent affaiblies et que se développe un prolétariat sans travail ou presque, les dynamiques de constitution de contre-pouvoirs s’étendent à la ville et aux espaces sociaux qui deviennent autant de nouveaux fronts de lutte. Des femmes créent des collectifs autonomes dits « d’autoconscience », qui sont aussi des organes de lutte et de revendication contre le travail domestique et la famille, non sans conflit avec les plus ouvriéristes qui y voient une scission affaiblissant le mouvement. C’est précisément qu’en réalité, celui-ci a éclaté comme l’ancien sujet historique ouvrier, et fait désormais place aux autonomies. Ainsi les groupes autonomes d’homosexuels, constitués notamment autour de Mario Mieli, connaissent-ils une démarche et des obstacles analogues.

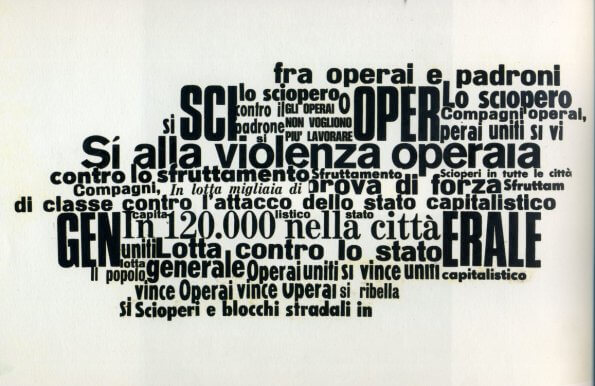

La subversion contre-culturelle gagne également en importance et donne aux mots d’ordre de l’autonomie une orientation « désirante », influencée par les écrits de Deleuze et Guattari, tout en expérimentant de nouvelles modalités de communication au sein de l’aire qui rassemble les différents mouvements. L’exemple le plus connu est la Radio Alice de Bologne, un collectif organisé autour de Franco Berardi Bifo, voué à la fois aux explorations poétiques et aux coordinations tactiques lors des manifestations. Dans toutes les villes, les jeunes prolétaires – étudiant.e.s, chômeur.euse.s, ouvrier.ère.s précaires et sous payé.e.s17 – s’engagent dans des « grèves d’usagers18 » qui nécessitent l’exercice de leur part d’une violence diffuse radicale : occupations massives de logements, autoréductions des transports, de l’électricité, du téléphone, et appropriations collectives de marchandises qui prennent parfois des allures des braquage – autant de réponses à « la crise » ! Enfin, une large part des militant.e.s se rassemblent au sein de structures pérennes : c’est l’ « Autonomie organisée », caractérisée par une « indistinction de la frontière entre action politique révolutionnaire et action transgressive, extralégale, individuelle ou groupusculaire19 ».

Les porteurs de peste

« Untorelli » : c’est le mot d’Enrico Berlinger, secrétaire général du PCI, pour désigner les militants de Bologne20

Il n’aura fallu qu’une étincelle pour enflammer ces braises : une contre-réforme de l’Université promulguée en décembre 1976. En réaction, les universités du pays sont occupées par les étudiant.e.s-travailleur.euse.s et les enseignant.e.s précaires. A Rome notamment, ces dernier.ère.s font face aux neofascistes du MSI et aux carabinieri, et leur opposent à chaque fois une résistance armée, avec des manifestations ponctuées de fusillades. En février 1977, les occupant.e.s cherchent à limiter les dégâts, en intensifiant et en étendant les occupations, tout en établissant des liens avec les différents groupes de quartier et d’usine. L’affrontement fait momentanément place à des journées de fête révolutionnaire, dans l’université comme dans les rues.

C’est alors qu’un nouvel ennemi se révèle plus menaçant que prévu : le PCI, dont les militant.e.s étudiant.e.s organisent un meeting à l’université de Rome, en présence du secrétaire de la CGIL (une CGT à l’italienne), Luciano Lama. Celui-ci prévoit d’appeler à la reprise du cours quotidien de l’enseignement. Lors de sa venue, l’affrontement oppose cette fois les occupant.e.s au service d’ordre du PCI, et Lama est chassé de l’enceinte de l’université. La rupture consommée entre l’autonomie et le vieux mouvement ouvrier devient publique, et rend inenvisageable tout rapprochement du type de celui survenu en 1969. Pis : les fonctionnaires issu.e.s du PCI se rangent explicitement du côté de l’Etat, c’est-à-dire de la répression.

Le cycle reprend néanmoins de plus belle dans toute la péninsule : occupation, auto-organisation, manifestation, affrontement, occupation… En mars, la mort d’un étudiant militant de Lotta Continua à Bologne, sous les balles de la police, porte le mouvement à son acmé, et le confronte, après plusieurs jours de violence diffuse, à une répression inédite, qui engage autant les appareils policiers et judiciaires que la presse et les universités. Dans d’autres villes, ce sont les groupes armés clandestins qui passent aux actions ciblées contre des représentant.e.s de l’Etat.

« Rien ne saurait exister à la gauche des communistes »

Félix Guattari, « D’après Bologne21 ».

Une fois le plus grand nombre touché par la répression, la cohérence d’ensemble du mouvement s’altère cependant : sans initiatives de masse, les attentats et fusillades se multiplient dans l’isolement. Au cours des manifestations du 1er mai 1977, le mouvement est directement visé par une violence qui vient autant de la police que des services d’ordre syndicaux. Quant au PCI, il ne considère plus que la perspective de la prise du pouvoir en dehors de toute perspective révolutionnaire.Dans les semaines qui suivent, les initiatives de manifestations autonomes sont empêchées par tous les moyens possibles.

Pour surmonter la situation, le « mouvement de 77 » aura besoin d’une initiative extérieure : c’est l’appel d’intellectuel.le.s français.es contre la répression en Italie, qui conduit à l’organisation d’un congrès national du mouvement, en septembre, à Bologne. Près de 100 000 personnes convergent alors vers un événement qui apparaît comme le chant du cygne de la séquence : trois jours de fête, d’agitation et d’assemblée continues, sur toute l’échelle de la ville où la police n’ose pas se montrer. L’expérience de l’autonomie diffuse perdure ensuite difficilement, frappée par deux contrecoups issus de deux temporalités différentes. Le premier est son incapacité à « saboter les machines futures22 », selon les termes de Toni Negri, c’est-à-dire les « canaux de la communication » qui réintégreront sur le long terme le savoir alternatif issu du refus du travail d’usine à de nouvelles industries de production, parvenues à métamorphoser les modalités de la « mise au travail généralisée23 ». Le second intervient plus brutalement, au sein d’une temporalité plus resserrée : c’est la fuite en avant des Brigate Rosse qui, avec l’enlèvement d’Aldo Moro24, entraîne une répression sans précédent, qui décapite et démembre les autonomies. Marcello Tarì remarque à ce titre que « l’Etat s’est d’abord occupé de détruire l’Autonomie, entre 1979 et 1980, et qu’il ne s’est lancé qu’ensuite dans la bataille purement militaire contre les BR25. »

« Les appareils d’État […] s’approprient la machine de guerre sous forme d’institution militaire »

Gilles Deleuze, « Appareils d’Etat et machines de guerre », séance 2, Université Paris-VIII, 13 novembre 1979.

Ces derniers faits placent rétrospectivement les questions de la modalité du recours à la violence et du rapport à l’Etat au centre de la problématique de l’autonomie, les font apparaître comme son vice originel, plus que jamais à mettre au clair. Ce qui se joue avec les Brigate Rosse et consorts, c’est en fait l’autonomisation et l’isolement d’une violence hyperbolique qui perd la trace du mouvement dont elle dérivait, et suit une logique d’affrontement pur, pouvant au mieux permettre une victoire à la Pyrrhus26. S’ils avaient gagné militairement, les BR auraient ainsi toujours perdu politiquement, comme le confie Barbara Balzerani27.

Loin de nous, cependant, l’idée de condamner moralement toute violence politique – c’est là encore le sacerdoce de la gauche. Ce dont il s’agit, c’est de saisir la contradiction suivante : dans une société répressive, à partir du moment où l’on construit des espaces d’autonomie, qu’ils soient sociaux ou territoriaux, cela implique de les défendre, c’est-à-dire, in fine, risquer d’adopter et de reconduire la symbolique de l’ennemi28, en privilégiant l’activité militaire au détriment du « mouvement réel qui abolit l’état actuel des choses29 ». Il y a certes un fossé entre autonomie armée et armée autonome, mais l’histoire de la fin des années 1970 et des années 1980 est aussi celle de son franchissement. Tout autant que les phénomènes de restructuration économique, c’est là une forme à part entière de contre-révolution qui « occupe, colonise le terrain de l’adversaire, […] donne d’autres réponses aux mêmes questions30 ».

Il est néanmoins une autre tendance intrinsèque à l’autonomie qui pourrait servir de contrepoint à cette inclination, et qu’il s’agirait alors pour nous d’intensifier, contre la spécialisation militaire, pour la violence politique. C’est celle que Félix Guattari formule ainsi : « Une contestation permanente devrait donc s’établir non seulement vis-à-vis de l’ordre établi, quel qu’il soit, mais également au sein de l’ordre contestataire lui-même31. »

Notes

| 1. | ↑ | La version française du texte est publiée dans La Horde d’or, Editions de l’éclat, pp. 595-611. |

| 2. | ↑ | Voir la catégorie « Mouvance autonome » sur Infokiosques (https://infokiosques.net/mouvance_autonome) et la rubrique « Autonomie(s) en mouvement » sur le site d’Archives Autonomies : http://archivesautonomies.org/spip.php?rubrique11&lang=fr |

| 3. | ↑ | Par exemple, très récemment : https://paris-luttes.info/le-mouvement-autonome-en-italie-et-9119 |

| 4. | ↑ | Il s’agit d’une forme de gouvernance, inspirée par les théories de l’économiste Keynes, mise en place dans les « démocraties libérales » à partir de l’entre-deux-guerres, et progressivement déconstruite des années 1970 à nos jours. Elle consiste principalement à intégrer le conflit social au sein des institutions via la reconnaissance des syndicats, et à faire de l’Etat un acteur à part entière du marché économique. |

| 5. | ↑ | Voir : Nanni Balestrini, Vogliamo tutto, éditions Entremonde. |

| 6, 7. | ↑ | La Horde d’or, op.cit., p. 299. |

| 8. | ↑ | Paolo Virno, « Les principes de 1969. La force d’une thèse honnie: le salaire variable indépendante. » http://www.lyber-eclat.net/lyber/virno/virno-salaire.html |

| 9. | ↑ | La Horde d’or, op.cit., p. 310. |

| 10. | ↑ | Marcello Tarì, Autonomie ! Italie, les années 1970, p. 37. |

| 11. | ↑ | La Horde d’or, op.cit., p. 341. |

| 12. | ↑ | L’expression vient de Romano Alquati. Voir Evan Calder Williams, « Invisible organisation : reading Romano Alquati », Viewpoint. https://www.viewpointmag.com/2013/09/26/invisible-organization-reading-romano-alquati/ |

| 13. | ↑ | Autonomie !, op. cit., p. 96. |

| 14. | ↑ | La Horde d’or, op.cit., p. 417. |

| 15. | ↑ | Selon l’expression de Lucio Castellano. Ibid., p. 430. |

| 16. | ↑ | Lambda, n°2, 1977. Cité dans Autonomie !, op. cit., p. 157. |

| 17. | ↑ | La Horde d’or, op.cit., p. 479. |

| 18. | ↑ | Yann Collonges, Pierre-Georges Randal, Les Autoréductions, Grèves d’usagers et luttes de classes, éditions Entremonde. |

| 19. | ↑ | La Horde d’or, op.cit., p. 518. |

| 20. | ↑ | Voir : Jacques Guigou, Jacques Wajnsztejn, Mai 1968 et le Mai rampant italien, éditions L’Harmattan, pp. 314 et suivantes. |

| 21. | ↑ | In Félix Guattari, La Révolution moléculaire, Les Prairies ordinaires, p. 162 |

| 22. | ↑ | Ibid., p. 590. |

| 23. | ↑ | L’expression est de Bernard Aspe et Patricia Atzei. Voir « Le réel de Marx », intervention au colloque Communisme, Rennes, mai 2017. http://ladivisionpolitique.toile-libre.org/le-seminaire/le-reel-de-marx-ciolloque-communisme/ |

| 24. | ↑ | Homme fort de la Démocratie Chrétienne, principale parti de centre-droit italien, promoteur du rapprochement avec le PCI. |

| 25. | ↑ | Autonomie !, op. cit., p. 302. |

| 26. | ↑ | Pyrrhus infligeait à ses troupes les batailles les plus rudes, sans intelligence stratégique. Gagnant de peu sur l’ennemi, et perdant la majeure partie de ses troupes, il lui était impossible d’exploiter la victoire. |

| 27. | ↑ | « Notre faiblesse était politique plus que militaire. » In « La mémoire est un terrain de guerre. Entretien avec Barbara Balzerani, ancienne membre des Brigades Rouges et écrivaine. », Lundimatin #122, https://lundi.am/La-memoire-est-un-terrain-de-guerre. |

| 28. | ↑ | Pour un traitement de cette problématique, voir : Furio Jesi, Spartakus, Symbolique de la révolte, éditions La Tempête. |

| 29. | ↑ | La définition du communisme selon Marx et Engels. Voir : Karl Marx, Friedrich Engels, L’Idéologie allemande. |

| 30. | ↑ | Paolo Virno, « Do you remember counterrevolution ? », op.cit. |

| 31. | ↑ | « D’après Bologne », op.cit., p. 169. |