Le 8 octobre 2018, un double événement sembla marquer les noces de l’économie et de la question environnementale : la banque de Suède décerna son prix « Nobel » à William Nordhaus pour ses travaux intégrant des données climatiques ; le même jour, le GIEC publia avec urgence un rapport présentant les conséquences d’une augmentation des températures terrestres de 1,5 à 2°C. Pour de nombreux observateurs soulagés, c’était bon, les économistes allaient enfin s’occuper de la question climatique. D’autres plus tatillons remarquaient que « les rapports ne servent à rien ». Un lecteur attentif de Grozeille, énervé par la teneur en général médiocre du débat médiatique, nous envoie cet article qui décortique avec précision la question technique pour montrer qu’il faudra bien, si nous souhaitons garder une planète vivable, prendre à bras-le-corps la dimension politique du problème climatique.

Jusqu’à quel degré ?

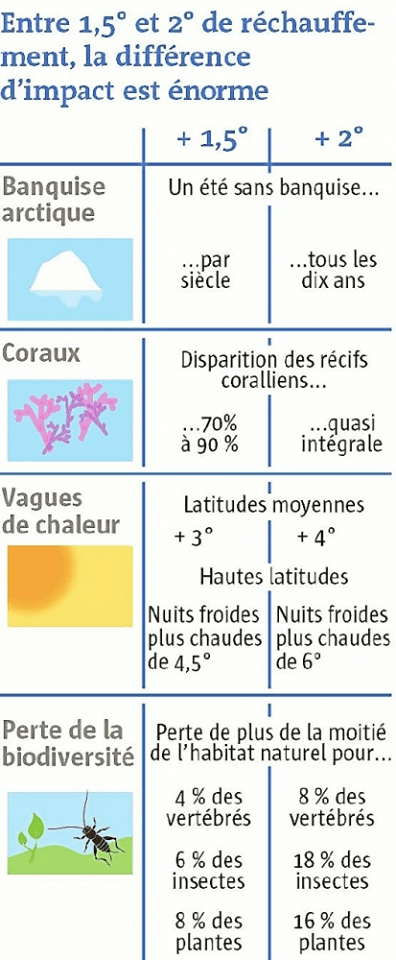

C’était il y a bientôt deux mois. Hasard du calendrier, lundi 8 octobre ont lieu simultanément la publication d’un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), émanation de l’ONU1 et la remise du Prix « Nobel » d’économie2 à William Nordhaus, professeur à l’Université Yale, pour ses travaux sur le réchauffement climatique. Cette concomitance fut l’occasion pour la sphère médiatique de rappeler, entre quelques nouvelles insignifiantes, « l’urgence climatique »3, – enrôlant d’ailleurs souvent de manière erronée le second récipiendaire du « Nobel » dans le combat pour la bonne cause4. Climatologues, économistes, citoyens, tous unis dans la communion pour sauver le climat. Peu ont cependant remarqué la légère différence de degré qui sépare les conclusions du GIEC de celles de Nordhaus : plus exactement, une différence d’au moins deux degrés. Le rapport du GIEC présente les conséquences d’un augmentation de 1,5° C de la température moyenne sur Terre par rapport à la période préindustrielle, les compare à celles d’une augmentation de 2° C, et donne la manière de s’y tenir 5. Or, si l’on en croit sa production académique, « Bill » Nordhaus, s’accommode de son côté fort bien d’une augmentation de plus de 3,5°, qui ferait ressembler les étés parisiens à ceux de Fès6.

Comment s’explique un tel écart ? Remarquons tout d’abord que la cible de Nordhaus est malheureusement bien plus réaliste que celle du GIEC. L’augmentation de la température par rapport à la période pré-industrielle atteint déjà presque un degré. Parmi les quatre différents scénarios d’émissions futures de gaz à effet de serre décrits dans le rapport du GIEC de 2014, le plus concordant avec la trajectoire actuelle est le plus pessimiste, le business as usual7, qui nous ferait atteindre une augmentation de plus de 4° C en 2100 et de plus de 6° C en 2200. Certains climatologues craignent même que passé un certain seuil, qui pourrait être aussi bas que 2° C, un emballement se déclenche à cause de la présence d’éléments accélérateurs dans le système climatique (notamment la réduction de l’albédo terrestre causée par la fonte des banquises et calottes glaciaires, et la fonte du permafrost qui entraînerait un dégagement massif de carbone dans l’atmosphère) rendant impossible la stabilisation du réchauffement et faisant dérailler la Terre vers l’état peu engageant de hothouse8, où il ferait à peu près autant bon vivre que dans la maison de fous campée par Harold Pinter.

Il n’y a pas quatre chemins

Sans même aller jusqu’à cette possibilité extrême, nous sommes bien loin de demeurer « bien en dessous de 2 °C » comme le stipule l’Accord de Paris, et encore moins de « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C », objectif péniblement arraché par les petits États insulaires pour qui la menace est existentielle. C’était justement, dans le prolongement de la COP21, l’objectif de ce « rapport spécial » du GIEC9 : alors que tout nous porte bien au-delà des deux degrés, montrer que « chaque dixième de degré compte » et qu’il est encore possible de réussir cet exercice de limbo. Faut-il préciser : physiquement possible. Il « suffit » pour cela de diminuer nos émissions de gaz carbonique suffisamment vite pour atteindre zéro en 2040. Comme dirait l’autre, le changement c’est maintenant. Or le nombre de leviers sur lesquels agir est réduit. Si l’on part de la quantité de carbone émise pour produire notre énergie, qu’on la multiplie par la quantité d’énergie nécessaire à la production d’un bien ou d’un service, puis par la quantité de biens et services consommés par une personne, et enfin par le nombre de personnes, on obtient le total des émissions de carbone. Lequel de ces leviers peut-on activer ?

Évacuons tout de suite le levier démographique : mis à part l’extermination de masse, souhaitée peut-être par quelques millénaristes qui n’ont pas encore compris qu’il ne s’agissait pas de «sauver la planète », qui nous survivra sans aucun doute, mais de nous sauver nous-mêmes, nous ne pouvons pas diminuer massivement la population mondiale en vingt ans. Même si tout le monde s’arrêtait de procréer, elle continuerait d’augmenter à cause du vieillissement. Surtout, les gaz à effets de serre ne sont pas émis là où on fait des enfants. Un États-Unien émet 300 fois plus de CO2 qu’un Malien10. Non pas que la démographie africaine, qui fait tant jaser ceux qui ont troqué le péril jaune pour le péril noir, ne soit pas un frein au développement, et une menace potentielle si une contrainte malthusienne venait à peser sur les ressources – notamment dans les pays sahéliens dont la désertification est accélérée par la réchauffement climatique. Mais l’évoquer comme la clé du problème est tout simplement hors de propos.

Le problème en question tient bien plus à l’élévation du niveau de vie dans les endroits déjà peuplés (la Chine), et à son maintien dans les pays développés, ceux-là mêmes qui sont les responsables de la majorité du carbone émis dans l’atmosphère depuis la Révolution industrielle. Notre mode de vie est en effet hautement consommateur en énergie. C’est le fondement même du progrès technique : remplacer le travail humain par le travail mécanique, au sens physique de travail d’une force, et donc substituer à l’énergie que fabrique petiotement notre corps en digérant le glucose des aliments une source d’énergie extérieure plus abondante, qu’une technologie nouvelle permettra d’exploiter. Quand le monde fonctionnait sur un mode à peu près renouvelable, en utilisant la force animale, en prélevant la biomasse et en faisant tourner ses moulins avec la force de l’eau ou du vent, la croissance économique était presque nulle. Cette dernière n’a explosé qu’à partir du moment où on a commencé de brûler du charbon, après que James Watt invente avec la machine à vapeur le moyen de transformer la chaleur issue de la combustion en travail mécanique, dans l’Angleterre de la fin du XVIIIe siècle. Et elle a encore accéléré avec la conception un siècle plus tard par l’ingénieur allemand Rudolf Diesel d’un moteur au rendement énergétique très supérieur à celui de la machine à vapeur, lequel permettrait le développement de tous les engins lourds nécessaires à la production de masse, dans les secteurs agricoles, industriels, de la construction et du transport. Les combustibles fossiles ont ce grand avantage de concentrer une grande quantité d’énergie dans un petit volume de matière, extractible facilement et en abondance (du moins au début), et utilisable à l’endroit, au moment et dans les proportions voulues (contrairement au vent qui fait tourner les pales du moulin). Nous sommes ainsi toujours les tributaires de ce que d’aucuns appellent l’économie fossile11.

Or d’après le rapport du GIEC, synthèse de l’ensemble de la recherche existante, nous aurions à peine plus de vingt ans pour convertir notre économie fossile en une économie qui émet zéro carbone. En l’état actuel des choses, c’est-à-dire notre dépendance quasi-complète aux hydrocarbures, la « décroissance » ne saurait donc être plus une solution que ne l’est le levier démographique, à moins d’atteindre un revenu par habitant de zéro, c’est-à-dire de mourir de faim, ce qui nous ramène à l’extermination précédemment évoquée. Remarquons que l’humanité ne peut actuellement survivre à plusieurs milliards d’habitants sur la même Terre qu’à la condition d’avoir au fur et à mesure de son expansion développé des techniques pour augmenter drastiquement la productivité agricole, c’est-à-dire diminuer le nombre de paysans et la surface cultivée à quantité égale de nourriture produite. De quelque manière que l’on juge l’idée de tous redevenir des chasseurs-cueilleurs12, nous finirions probablement par nous chasser entre nous.

Que reste-t-il de nos leviers d’action ? La population est éliminée – bien qu’il faille évidemment la stabiliser à moyen terme, à défaut de planète de rechange. Le revenu par tête aussi : il faut même compter sur son augmentation, que le Nord aura bien du mal à refuser au Sud. L’intensité énergétique du revenu est entre deux : il suffit de comparer la consommation énergétique d’un citoyen de l’Union européenne avec celle d’un citoyen des États-Unis d’Amérique, du simple au double, pour voir qu’il est tout à fait possible de parvenir au même « bien-être » avec moins d’énergie, mais on ne peut pas non plus trop tirer sur la corde, fondamentalement pour les raisons physiques évoquées précédemment. Reste donc l’intensité carbone de l’énergie, la « propreté » de l’énergie que nous produisons : nous sommes pour l’instant loin du compte et ne disposons pas des technologies permettant de rendre les énergies « propres » aussi efficaces que les énergies fossiles – le pays phare de la voiture électrique, la Chine, les alimente avec des centrales à charbon, pour un bilan carbone encore pire que celui de nos voitures thermiques. Cela vaut encore plus pour les hypothétiques « émissions négatives »13 sur lesquelles s’appuie le rapport du GIEC, en différentes proportions selon les scénarios, pour parvenir à 1,5°C – le scénario le plus « réaliste » en terme de trajectoire de développement, c’est-à-dire le plus émetteur, impliquant une compensation d’autant plus importante et irréaliste par ces émissions négatives.

Les deux leviers possibles (mollo sur l’énergie, et une énergie beaucoup, beaucoup plus propre) ont donc besoin pour être activés d’investissements massifs dans la recherche et le développement des technologies qu’ils supposent. Ces investissements peuvent être eux-mêmes polluants, ou encore prendre la place d’autres investissements qu’on aurait cru plus nécessaires à court terme. Il est difficile de prendre en compte tous ces paramètres, mais une seule chose est sûre : plus nous attendons, plus la transition doit être rapide, et donc plus elle est difficile et potentiellement coûteuse.

Le savant et le politique

C’est là qu’intervient Nordhaus, respectable économiste universitaire comme la Nouvelle- Angleterre sait en produire, et qui, avec une prescience qu’il faut lui reconnaître, s’intéresse à la question dès 197514. Le raisonnement de Nordhaus part de la double prémisse suivante : et le réchauffement climatique et la lutte contre le réchauffement climatique sont des coûts pour l’économie. Le problème du changement climatique revient donc à se demander dans quelle mesure il faut payer un coût aujourd’hui pour s’épargner un coût demain. Pour cela,Nordhaus fait son travail habituel d’économiste en réécrivant ce problème sous la forme d’un modèle mathématique qu’il développera et raffinera pendant les quarante années suivantes de sa carrière, jusqu’au « Nobel ». Comme dans tout modèle, les résultats dépendent d’un certain nombre d’hypothèses faites sur les grandeurs étudiées, suffisamment simplificatrices pour que le problème reste abordable mais néanmoins jugées pertinentes. C’est aussi le cas pour les modèles qui décrivent le climat et permettent de projeter ses évolutions, à ceci près que les lois de la physique et de la chimie qui gouvernent le système Terre souffrent moins l’incertitude et la controverse que celles de l’économie. Résumons les hypothèses « critiques » de Nordhaus en quatre points :

- la modélisation de l’économie

- la modélisation des dommages exercés par le changement climatique sur l’économie

- le coût de la décarbonation de l’économie

- le taux d’actualisation choisi.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le point 1) n’est pas le plus déterminant. On ne s’attardera donc pas sur cette question pourtant massive, sachant qu’en jouant sur les autres points, on peut parvenir, avec deux visions très différentes de l’économie, aux mêmes conclusions.

Le point 2) condense l’incertitude du problème : nous n’avons pour l’instant aucun fondement sérieux pour évaluer ces dommages, puisqu’un changement climatique de l’ordre et de la vitesse de celui que nous pourrions connaître n’est jamais arrivé dans l’histoire de l’humanité. Nous ne pouvons pas prévoir dans quelle mesure les humains vont s’adapter.

Le point 3) est sujet à débat. Pour Nordhaus, décarboner implique de rajouter un coût supplémentaire à la production de chaque bien (par exemple, en réduisant la vitesse du camion qui livre les produits à votre magasin, il faudra payer plus d’heures au chauffeur). Ce coût est censé diminuer au fil du temps grâce à une hypothétique adaptation technologique. Mais on peut très bien imaginer des cas où la décarbonation profite à l’économie (tout le monde isole son logement, par exemple).

Le point 4) est à la frontière de l’économie et de la politique. Le taux d’actualisation mesure la manière dont nous évaluons la richesse future par rapport à celle du présent : plus il est élevé, plus le présent est préféré au futur, et donc moins la perte de bien-être subie par les générations futures est prise en compte dans le calcul des différents coûts15.

Nordhaus « règle » les points (2) et (3) de manière ad hoc, en donnant aux dommages et à au coût de décarbonation une forme mathématique arbitraire, sans vrai fondement empirique. Quant au point (4), Nordhaus choisit comme mesure du taux d’actualisation le taux d’intérêt du marché, soit le prix à payer par l’emprunteur (pour accroître sa consommation présente au détriment de sa consommation future) au prêteur (rémunéré pour faire l’inverse), conformément à la théorie économique standard. Or ce taux d’intérêt d’intérêt est très variable ; il dépend notoirement de la politique monétaire des banques centrales, un paramètre peu pertinent pour estimer le poids à donner au bien-être dans un siècle. Le choix du taux d’intérêt comme taux d’actualisation permet par ailleurs d’éluder le caractère normatif de la question, à savoir du fait qu’il s’agit bien d’un choix. Quand bien même ce taux refléterait notre « vraie préférence pour le présent », ce n’est pas à cette dernière d’être l’étalon de notre prise en compte des générations futures : le taux d’actualisation utilisé dans le calcul des coûts du changement climatique est la mesure d’un arbitrage entre nous et les générations futures qui ne peut être le résultat que d’une décision politique, puisqu’il doit ensuite guider l’action collective de l’humanité. Enfin si l’on suit la théorie économique, on doit aussi prendre en compte le fait que les agents ne se contentent pas de préférer le présent, ils ont également peur du risque, ce qui conduit dans tout emprunt à augmenter le taux d’intérêt d’une prime de risque, qui sera d’autant plus élevé que l’est le risque de non-remboursement. Ici, le risque dont nous parlons est quelque chose du type : « compte tenu de notre connaissance actuelle du climat, un scénario apocalyptique à la Hothouse a une chance sur six d’arriver » (ce nombre n’a rien d’exact ni d’assuré, mais c’est l’ordre de grandeur16). Agir contre le changement climatique maintenant permet de diminuer avec une grande certitude le risque induit par celui-ci, ce qui doit nous conduire à diminuer le taux d’actualisation et à assumer le coût d’une telle « assurance »17.

Il manque encore une dernière pièce au puzzle : les coûts omis. Certains services que nous rendent la biodiversité ne sont pas forcément évaluables. Et surtout, point capital, peut-être que nous devrions prendre en compte la valeur de la nature pour elle-même, indépendamment de toute production de richesse. C’est l’opinion qui fonde le mouvement écologiste, allant de la prise de conscience de la fragilité des écosystèmes à l’affirmation d’un devoir de les conserver dans leur variété, sans référence à leur « utilité » putative. Ce prix que nous donnons à la nature, Nordhaus l’esquive complètement.

Après tout ce qu’on vient de dire, on ne s’étonnera donc pas qu’il parvienne à un réchauffement climatique «optimal » de 3,5° en 2100 (la température continue d’augmenter ensuite), qui fait s’étrangler tous les climatologues. Comme on le voit dans le graphique suivant tiré d’un de ses articles18), la ligne couleur bleue (« Opt » pour optimal) est à peine en dessous du scénario business as usual (la ligne couleur saumon).

Ce que nous dit donc ce résultat, c’est que si on suppose que les dommages seront modérés, que nous privilégions notre bien-être actuel au bien-être futur, et que la nature n’a pas de valeur en soi, alors il n’est certes pas la peine de se presser pour agir contre le changement climatique, surtout si on pense de surcroît que le coût de l’action est très élevé aujourd’hui et sera beaucoup plus faible dans le futur. Des hypothèses différentes amènent des résultats différents (par exemple la courbe verte et rouge, dans laquelle on ne dépasse pas 2,5°C), avec des scénarios d’émissions qui n’ont rien à voir, comme on peut le voir sur le deuxième graphique : Nordhaus trouve optimal de commencer à diminuer les émissions en 2050, date à laquelle on a déjà atteint zéro émission dans les scénarios qui ne dépassent pas les deux degrés, comme dans le rapport spécial du GIEC.

A partir de là, les travaux de Nordhaus tombent comme du pain bénit pour toux ceux qui ne veulent surtout rien changer. Tel professeur d’une école de commerce, confondant comme nombre de ses collègues preuve formelle et preuve scientifique, se félicite que le nouveau « Nobel » demeure « loin des prévisions apocalyptiques »19 – c’est effectivement le moins qu’on puisse dire ; et on croit s’étrangler lorsqu’on lit dans le chapeau que l’analyse nordhaussienne « [permet] de mesurer les effets réels des politiques préconisées ». Le président des États-Unis admet enfin le problème après une première phase de déni pur et simple, mais « ne [veut] pas donner des milliards et des milliards de dollars », ni « perdre des millions et des millions d’emplois »20. Le Wall Street Journal déplore, par la voix d’une star du climatoscepticisme, que la vérité économique (ne rien faire) soit bafouée21, pendant certes que d’autres acteurs du monde économique, pourtant peu soupçonnables de placer au-dessus de tout le souci désintéressé de la planète, font entendre un autre son de cloche 22.

Oui vas-y Oui-Oui

Retournons alors lundi 8 octobre 2018, et réécoutons nos médias mettre dans le même sac « climat » Nordhaus et le GIEC. On en sait désormais l’écart : d’un côté, quelques points de PIB futur qu’il serait préférable de ne pas perdre, tant que le PIB actuel n’en est pas grevé, de l’autre, une catastrophe imminente si rien n’est fait, impliquant le besoin d’une réaction urgente et radicale. Que cela peut-il bien nous inspirer de l’activité médiatique, sinon que sa paresse intellectuelle aura suffi à subsumer deux messages quasiment contradictoires sous un même élan œcuménique de lutte contre le réchauffement ? Il est vrai que produire l’information coûte cher, et que l’attention des lecteurs/auditeurs/téléspectateurs est une ressource rare et hautement disputée : pas le temps de rentrer dans les détails, faites vite, direct, concret. Dans les programmes audiovisuels, le débat est remplacé par les questions, si possibles fermées (réponse : oui ou non). Ma question est simple, ne tournez pas autour du pot. Concluez maintenant, vous avez consommé votre temps de parole, il faut passer à la rubrique suivante23. Dépêches en continu, chapeaux et bandeaux défilants, titres les plus partagés et autres « ce qu’il fallait retenir de la semaine » donnent ainsi à voir un monde simplifié et pédagogique qui n’est pas sans rappeler le pays des jouets de Oui-Oui. Il n’y a pas que les politiciens à s’être mis à la remorque des économistes au fur et à mesure que toute volonté politique d’exercer les attributs de la souveraineté qui leur étaient délégués s’effritait (lieu commun contemporain). Les journalistes, devenus adeptes de l’impartialité, de l’objectivité, et de la vérité « fact-checkée », semblent également avoir adopté l’épistémologie de l’économie mainstream, si friande de féériques « modèles-jouets » (toy models) dans lesquels le sentier optimal des variables économiques n’est troublé que par d’épisodiques secousses inexpliquées, qui ne sauraient nous écarter de l’équilibre que de manière passagère24.

Comme son nom l’indique, Oui-Oui n’est pas Oui-Non ou Oui- Mais : Oui-Oui est unanime, non-équivoque, consensuel. Incarnation ludique d’une sorte de terrorisme de l’approbation généralisée, il aime que tout le monde soit d’accord, Nordhaus et le GIEC, pour réprimer les lutins malicieux qui perturbent le bon ordre du pays des jouets. Oui-Oui acquiesce, approuve, hoche la tête (Noddy, en anglais). Oui-Oui aime voter, à condition de voter oui : oui à Maastricht en 1992, oui au Traité Constitutionnel européen en 2005 25, oui à la disruption en 2017. Il fait tout cela sous couvert de progressisme, bien qu’il se contente par là de ratifier l’ordre installé des choses, auquel la recherche de progrès bien compris commande au contraire le plus généralement de dire non. Il arrête de se plaindre et adopte la positive attitude plutôt que l’attitude réfractaire (fût-elle ou non gauloise), dit oui à l’avenir même si l’avenir est pire. Grâce aux efforts irréprochables de la SNCF pour sortir de l’archaïsme (il ne lui reste plus qu’à mettre au panier son acronyme suranné et recruter un Monsieur ou une Madame Bonheur26) – il voyage, selon son revenu, en Ouibus, Ouigo ou InOui. Il garde confiance, il entreprend, il traverse la rue, est indépendant (Oui-Oui est chauffeur de taxi, et gageons qu’il passerait au VTC s’il était inventé aujourd’hui). Il n’aime surtout pas que l’argent soit dispersé (un leitmotiv de la série, qui si l’on en croit les premiers épisodes tourne essentiellement autour du respect de la propriété privée27). Avec l’aide du bon vieux Potiron – et quand les choses deviennent plus sérieuses, de Monsieur le Gendarme – il résout le problème à la fin de l’épisode. Les lutins Sournois et Matois, Trump-et-le-Brexit, retournent au fond des bois.

Que fait-il pour le climat ? Responsabilité individuelle oblige, il « cesse de s’en remettre aux politiques ». Voilà le credo embrassé avec audace par un éditorialiste de la radio publique dans une chronique passée à enfiler les inexactitudes, intitulée : « les rapports du GIEC ne servent à rien »28. Lesdits rapports, sans lesquels ce commentateur inspiré ne pourrait pas écrire son laïus ni même savoir qu’il y a un problème, seraient « inefficaces » (il n’a pas osé écrire « inefficients »), et n’apporteraient rien de nouveau. Quiconque s’est un peu intéressé à la question sait pourtant que chaque nouveau rapport a renforcé le peu de certitudes que contenait le précédent dans un sens plus pessimiste29, bien au contraire des dires précédents. Le problème serait « qu’ils sont destinés aux politiques » ; or seul le Summary for policymakers, comme son nom l’indique, est destiné aux policymakers (ces « décideurs » au temps précieux, dont on peut gager que peu d’entre eux l’auront vraiment lu). Et comme son nom l’indique également, c’est un résumé du rapport complet, qui, lui, est destiné à la communauté scientifique.

Où veut donc en venir le journaliste de France Inter ? La politique, cette chose obsolète, ne sert à rien, et c’est à « vous et moi » que devrait s’adresser le GIEC. « Mangez moins de viande, moins de lait, moins de fromage, mangez des produits locaux, utilisez le vélo sur les distances courtes, évitez l’avion, isolez votre maison, etc », recommande-t-il de bon aloi, soyez gentils et on sauvera le monde, bouillie réchauffée d’un christianisme de pacotille que Nietzsche n’aura décidément pas réussi à abattre – « faire le pari que l’homme est prêt à abandonner sa passion destructrice et à s’occuper de son prochain », comme s’il s’agissait d’aimer « l’autre » et alors qu’il faut avant tout nous défendre nous-mêmes. Le chroniqueur avisé parvient quand même, dans un accès de sagacité, à remarquer qu’il y a un léger souci avec le « modèle économique » – mais apparemment cela n’a rien à voir non plus avec la politique : il faudra avant tout « interpeller vivement les grandes entreprises », qui en tremblent déjà. Un pas de plus, et nous voilà processionnant dans le grand « défilé sur la climatisation » (sic) appelé il y a peu sur le plateau d’une émission dite politique par une actrice en mal de cause humanitaire à défendre – l’ingénue s’empressant d’ailleurs d’affirmer en guise de justification n’être « pas politique du tout ». Engagez-vous, rengagez-vous, la climatisation le vaut bien. N’est-ce pas son mode opératoire même, que de brasser du vent ?

Que la politique démocratique traditionnelle soit accusée d’être structurellement faillible et impuissante n’est pas un fait nouveau, et de telles attaques, qui imbibent le discours dominant comme une évidence, reviennent de loin. Il est cocasse qu’elles s’originent notamment dans une théorie économique concoctée par Nordhaus lui-même au milieu des années 197030 (ce fut son autre grande contribution à la science), théorie qui dit grosso modo que l’horizon électoral incite les hommes politiques à « perturber » le cycle économique. On tira généralement comme conclusion de cette hypothèse que l’action discrétionnaire des politiciens « temporellement incohérents » (quand bien même seraient-ils dépositaires du pouvoir populaire) devait être bridée et remplacée par des règles intangibles. Portée par le tsunami néolibéral, cette idée a fait florès, suffisamment pour que toutes les grandes banques centrales deviennent indépendantes du pouvoir politique dans les années 1990, ou encore que s’invente l’Union européenne, ce pays merveilleux où, puisqu’il « ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités »31, et que les referendums censés avaliser lesdits traités se révèlent tout à fait consultatifs, des technocrates ont droit de veto sur la politique économique des gouvernements élus.

La théorie des cycles politiques illustre ainsi idéalement la potentialité performative de la théorie économique : l’établissement politique s’est lui-même convaincu de sa propre impotence. On en connaissait déjà les conséquences en matière de désindustrialisation ou d’inégalités, il nous faut maintenant apprendre celles en matière de climat, bien que les causes demeurent les mêmes, à savoir la licence laissée à tous les vents du capital de souffler le chaud et le froid par-delà le globe. Le problème de Oui-Oui, c’est de ne pas reconnaître cela ; de prendre comme une donnée du problème le résultat qui en est à la racine. Pourtant, même les économistes libéraux y arrivent de manière implicite, puisque leur solution théorique au changement climatique est une taxe mondiale sur le carbone, qui, pour contenir le réchauffement à moins de deux degrés, devrait prendre une valeur tellement élevée qu’elle conduirait peu ou prou à encager le capital fossile et à arrêter net la mondialisation marchande. Raison pour laquelle les plus cohérents d’entre eux, comme Nordhaus, ne veulent pas contenir le réchauffement à deux degrés.

Cap au pire en gilet jaune

Laissons donc de côté la discussion de la pertinence de cette taxe ou des autres réponses avancées, c’est-à-dire tout ce qui a trait à l’action souhaitable, pour se concentrer sur la question plus fondamentale des conditions de la mise en œuvre de cette action. On a brocardé plus haut la proposition de « cesser de s’en remettre aux politiques », car dans la bouche de son auteur, elle revenait à dissoudre la politique dans la morale et les bons sentiments. Il est cependant manifeste qu’une fois entendue littéralement, cette proposition peut très bien se révéler une étape nécessaire à la continuation de l’action politique, à condition de ne pas réduire cette dernière à ses formes instituées (élection présidentielle et manifestation du premier mai) – a fortiori au jeu politicien incarné par une classe politique qui, à mesure qu’elle est happée par la sphère médiatique, mérite de moins en moins son nom, puisqu’au lieu d’exister pour représenter comme le veut la théorie, elle court derrière sa propre représentation pour exister. Or cette confusion entretenue par la représentation médiatique de la politique a indéniablement obscurci les esprits : il suffit pour s’en convaincre d’entendre en ce moment la plupart des « gilets jaunes » revendiquer « l’apolitisme » pour exprimer leur indépendance vis-à-vis des appareils partisans et syndicaux en faillite, et d’opposer les notions que l’on voudrait pourtant synonymes de « mouvement citoyen » et de mouvement politique. Ce contresens lexical, effet dérivé de plus de trente ans de dépolitisation néolibérale, ne peut évidemment occulter la nature ostensiblement politique du mouvement des gilets jaunes, traversé justement par la tension entre ces deux horizons divergents que sont la présentation traditionnelle des doléances d’un côté, et de l’autre « cesser de s’en remettre aux politiques » qui n’auront cure des précédentes32.

De la sorte, et à l’exact rebours des schémas commodes présentant l’écologie comme un luxe promu par le gouvernement bourgeois, qui s’en moque bien, les prisonniers du diesel sont peut-être à l’avant-garde de la bataille climatique, si tant est que pour sauver leur destin, les peuples ont besoin au moins de s’emparer de la puissance virtuelle des États et d’actualiser cette puissance. Ce dernier point est une des rares certitudes qui surnagent à peu près du brouillard des inconnues climatiques. Ils le doivent urgemment, car il n’y aura pas de solution locale, « micro » ou à l’échelle des individus pour une affaire qui les dépasse de très loin. Les individus sont avant tout intéressés à sauver leur peau, et leur action atomistique sur la planète est nulle (c’est le paradoxe du votant33, qui ne se résout précisément que là où commence la politique). Et il n’y aura pas de retraite possible, ni sur le causse desséché du Larzac pour les militants soucieux de leur pureté, ni sur Mars pour les milliardaires pressés de faire sécession. Encore moins au pays des jouets pour tous les Oui-Oui accrochés à leurs chimères.

Alors, comment ne pas tuer l’espoir ? Quand le déni devient intenable, il se mue souvent en fatalisme, notamment chez les gens d’un certain âge qui ont du mal à entendre qu’on remette en question les certitudes d’une vie et espèrent ne pas être concernés. Un essayiste néoconservateur de la génération soixante-huit a récemment fait une démonstration de ce genre de fatalisme dans une tribune à l’argumentaire brumeux34, où il s’évertue avec une obstination frisant l’obscurantisme de maintenir la fiction selon laquelle l’humain et le naturel seraient deux régimes distincts, liés par une causalité à sens unique. Brodant sur une thèse déjà avancée par un ancien président de la République qui avait déclaré avec plein de bon sens qu’il « faut être arrogant comme l’homme pour penser que c’est nous qui avons changé le climat », le fait « qu’il n’y [ait] plus de catastrophe naturelles » indépendantes de toute action humaine le scandalise, et a fortiori l’idée même de chercher à renverser la tendance. S’il avait lu le résumé du rapport spécial du GIEC, il aurait pourtant su que c’est techniquement possible, bien que socialement ardu. « Il est avisé de décarboner l’économie, de diversifier nos sources d’énergie, mais n’est-il pas présomptueux de croire qu’il suffit de vouloir pour pouvoir et que seuls des lobbys puissants, la paresse ou la lâcheté des politiques nous empêchent de renverser le dérèglement climatique ? », écrit-il. On se demande bien pourquoi il serait « avisé de décarboner l’économie » si on ne peut pas renverser le dérèglement climatique. Autant continuer à polluer avec Nordhaus.

Mais prenons le contre-pied de cette sentence de Cassandre en guise d’ultime remontant. Oui, il n’est peut-être pas présomptueux de penser que seuls des lobbys puissants, la paresse ou la lâcheté des politiques nous empêchent de renverser le dérèglement climatique, et qu’il suffit donc de vouloir pour pouvoir décarboner l’économie en changeant nos sources d’énergie, non pas pour « sauver la planète » mais pour la garder vivable. Ou alors faisons nôtres les mots de cette nouvelle de Beckett nommée, bien à propos, Cap au pire :

Déjà essayé. Déjà raté. N’importe. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux.

Notes

| 1. | ↑ | plus exactement de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). |

| 2. | ↑ | Ce « Prix en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel » n’est pas à l’instar des autres « Nobel » le produit de la volonté testamentaire de l’inventeur de la dynamite, qui disait haïr l’économie, mais une initiative de la Banque de Suède, d’où les guillemets de rigueur. |

| 3. | ↑ | https://blog.mondediplo.net/appels-sans-suite-1 |

| 4. | ↑ | Paul Romer, professeur à l’Université de New York, a été primé pour ses apports à la théorie de la croissance. |

| 5. | ↑ | https://www.ipcc.ch/report/sr15/ |

| 6. | ↑ | http://www.climatecentral.org/news/global-cities-climate-change-21584 |

| 7. | ↑ | dit RCP 8.5 : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-giec-groupe-dexperts-intergouvernemental-sur-levolution-du-climat/les-scenarios-du-giec |

| 8. | ↑ | http://www.pnas.org/content/115/33/8252 |

| 9. | ↑ | Par opposition aux massifs « rapports d’évaluation », qui viennent à l’intervalle d’une demi- douzaine d’années faire la synthèse de toute la recherche accumulée sur le changement climatique. |

| 10. | ↑ | https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_%C3%A9missions_de_dioxyde_de_carbone_par_habitant |

| 11. | ↑ | L’anthropocène contre l’histoire, A. Malm. Selon ce dernier, la flexibilité d’usage du charbon est la raison primitive de son adoption dans les filatures de coton anglaises : bien que cette technologie demeurât longtemps plus chère que l’énergie hydraulique alors utilisée, elle permettait néanmoins aux capitalistes de diminuer leur dépendance aux travailleurs, qui devaient jusque-là être recrutés dans les environs de la rivière et accompagner ses intermittences en acceptant d’allonger leur journée de travail s’il avait dû auparavant être arrêté à cause d’un débit trop faible. La filature au charbon, installée en ville et fonctionnant n’importe quand, inaugura ainsi les rapports de production propres au capitalisme industriel, appuyés sur le prolétariat urbain. |

| 12. | ↑ | voir le livre de Marshall Sahlins Âge de pierre, âge d’abondance |

| 13. | ↑ | Il s’agirait par exemple de cultiver des plantes qui séquestrent le carbone – sur une surface absolument démesurée -, puis de les brûler pour produire de l’énergie tout en retenant le carbone libéré – par une technique très loin d’être aboutie. |

| 14. | ↑ | https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/365/1/WP-75-063.pdf |

| 15. | ↑ | Chaque année, on divise la valeur de la richesse à actualiser par ce taux. Un taux égal à 1 implique donc qu’un euro dans dix millions d’années, quand l’humanité aura le plus probablement disparu, vaut autant aujourd’hui qu’un euro d’aujourd’hui , ce qui est peu réaliste. L’autre extrême, un taux infini, implique lui qu’un euro demain ne vaut rien. |

| 16. | ↑ | cf Climate Schock, M. Weitzman et G. Wagner |

| 17. | ↑ | Un investissement dans la transition écologique implique une prime de risque négative puisqu’il nous protège du risque climatique. |

| 18. | ↑ | http://www.nber.org/papers/w22933.pdf |

| 19. | ↑ | https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/17/william-nordhaus-un-economiste-du-climat-loin-des-previsions- apocalyptiques_5370779_3232.html |

| 20. | ↑ | https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/10/15/donald-trump-ne-nie- plus-le-changement-climatique-mais-espere-un-retour-a-la-normale_5369461_1652612.html |

| 21. | ↑ | https://www.wsj.com/articles/u-n- ignores-economics-of-climate-1539125496 |

| 22. | ↑ | https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/15/pour-les-banques-le-risque-climatique-devient-systemique-et-doit-donc-etre-traite-comme-tel_5369505_3234.html |

| 23. | ↑ | Exemple frappant dans une émission récente du service public, où un économiste est invité pour poser une question au Premier ministre. Alors qu’il commence à tenir un discours à peu près articulé, la présentatrice lui fait remarquer qu’il n’est pas là pour « faire un cours », mais pour poser sa question. Bien naïf, et sans doute trop tributaire d’un idéal de la télévision vite enterré, celui qui aurait cru que cet universitaire, par ailleurs auteur d’essais de vulgarisation, était invité pour faire profiter de ses compétences à un large public et donner une opinion informée. https://www.youtube.com/watch?v=HQvDcDqmMs0 au bout d’une heure et huit minutes |

| 24. | ↑ | http://bernardguerrien.com/wp-content/uploads/2017/07/Blanchard_Macro.pdf – à moins que la secousse en question ne soit un peu plus grosse que d’habitude, comme en 2008, auquel cas la crise s’apparente à la crue centennale de la Seine : un événement peu probable (une « queue de distribution »), un tragique accident en quelque sorte, mais toujours la faute à pas de chance. |

| 25. | ↑ | Acrimed, « Dix ans après, retour sur le traitement médiatique du référendum sur le TCE » |

| 26. | ↑ | https://www.elaee.com/fiches-metiers/fiche-metier-chief-happiness-officer-cho : « Derrière ce titre quelque peu provocant […], émerge un constat implacable : le bien-être est un des premiers facteurs de la performance individuelle et collective. […] L’objectif est de veiller à ce qu’aucun obstacle ne puisse entraver le travail des salariés. […] Pour fédérer, il a aussi comme mission d’organiser des activités amusantes : par exemple des ateliers de créativité, des concours internes, des happy hours… […] Pour tenir ce rôle, il faut donc avoir l’esprit positif, une bonne humeur naturelle et montrer un enthousiasme à toute épreuve. » Oui-Oui augmente la productivité du pays des jouets. |

| 27. | ↑ | Oui-Oui perd six sous : https://www.youtube.com/watch?v=L31wJMKZiPo&index=21&list=PLFfP4sPc3a_XY_Xf0QKQgWK6dMBegXaFW |

| 28. | ↑ | https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-jean-marc-four/la-chronique-de-jean-marc-four-08-octobre-2018 |

| 29. | ↑ | Il y a effectivement des données du débat sur le changement climatique qui ont peu progressé, mais certainement pas quant à la connaissance du climat qui n’a fait que s’améliorer ; c’est bien plutôt du côté de l’économie que des grandes questions sont demeurées irrésolues. Il est à ce titre assez fascinant de lire dans la conclusion d’un article de Nordhaus paru en 1977 que « la question centrale […] demeure : quels coûts les modifications du climat qui vont probablement avoir lieu (ou leurs incertitudes) vont-ils engendrer, et donc quel niveau de contrôle serait souhaitable ? ». Plus de quarante ans après, c’est toujours le cas. https://www.jstor.org/stable/1815926 |

| 30. | ↑ | https://www.jstor.org/stable/2296528 |

| 31. | ↑ | phrase authentiquement prononcée par le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker dans un entretien au Figaro en janvier 2015 |

| 32. | ↑ | Certains en reviennent même au principe initial des soviets, doublant ainsi sur leur gauche tous les militantismes institués : https://www.youtube.com/watch?v=dfLIYpJHir4 |

| 33. | ↑ | https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_du_vote |

| 34. | ↑ | Pascal Bruckner, « comment pourrions nous sans une grande surestimation de nous-mêmes sauver la planète » |

![Photo de Comparution immédiate : 31 minutes et au trou [vidéo]](https://grozeille.co/wp-content/uploads/2019/03/59093863_1280027032149375_5757861057125154816_n-390x220.jpg)