La santé en prison : entre soin et châtiment

Séminaire Kairos : séance du 27/02/2017 avec l'Envolée

Qu’est ce que le soin en prison ? Derrière cette question en apparence restreinte au champ technique de l’exercice médical se pose la question de la position sociale de la médecine, de la « gestion » par l’Etat de la marginalité, autant de thèmes qui portent à incandescence la réalité de ce que Michel Foucault appelait le « biopouvoir » et qui montrent que le soin est aussi un enjeu politique. Nous pouvons partir de là : comment penser le soin, le soulagement, la douleur et la souffrance dans un lieu qui aménage, organise, dispense de manière méthodique et calculée le châtiment ?

Nous vous proposons une version aménagée et retranscrite d’une séance du séminaire Kairos avec le collectif l’Envolée. Si ces questions entre médecine et politique vous intéresse, nous vous invitons à vous tenir au courant des prochaines séances et/ou à les contacter : seminairekairos@gmail.com.

L’Envolée

Collectif anticarcéral, dont font partie Silvia, Eva, Stéphane et Kiki.

Selon un membre de l’Envolée présent : L’Envolée, c’est un collectif anticarcéral qui anime une émission de radio tous les vendredis, et qui édite un journal. Ca a été fondé en 2000 par deux amis qui sortent de prison. L’idée, c’est de donner la parole, pas de servir de porte-parole, mais de portevoix aux prisonniers. Car les prisonniers, ce sont des gens dont on ne parle jamais. A chaque fois qu’on parle de prison, c’est en général des pseudo-experts, des psychiatres, des matons ou autres, et jamais ceux qui la vivent et la subissent. Le but de l’Envolée est donc de faire un lien intérieur-extérieur. On estime que la prison est un élément essentiel de la société, un repoussoir social. C’est un outil de classe. Il y a beaucoup de personnes qui contestent leur position sociale de manière x ou y et qui finissent en prison. Si on regarde la réalité de la prison, c’est majoritairement des indigents et des pauvres. Donc le but est de sortir du schéma classique du prisonnier violeur, etc. Il y a de la violence en prison, c’est sûr, on ne va pas le nier, mais la plus grande partie de la violence est exercée par le personnel de l’Administration pénitentiaire (AP).

Par rapport à la question qui nous occupe là, la question des soins, quand on parle de la prison comme outil de classe, il y a un exemple tout bête qui me vient en tête : la seule personne pour laquelle on a appliqué la doctrine Kouchner (à savoir : ne vont pas en prison les personnes dont l’état de santé n’est pas compatible avec la détention), eh bien c’est Maurice Papon. C’est pas compliqué : c’est un préfet, c’est un facho qui est responsable de la mort de milliers de personnes, il n’aurait pas été là en 1961, il n’y aurait pas eu d’Algériens jetés dans la Seine : pour lui, on a appliqué la doctrine Kouchner. Actuellement en prison, il y a des personnes qui ont des maladies incurables, qui ont le sida, qui ont des cancers, dont l’état de santé est incompatible avec la détention, et qui demandent leur mise en liberté. Et parce qu’ils demandent le respect de leurs droits, ils sont mis à l’isolement, ce qui est encore pire que la prison.

Donc la prison est un outil de classe, et ça se voit au niveau de l’accès aux soins, avec des parcours de personnes qui chopent le sida dans les années 80-90, et qui sont encore en prison actuellement (Laurent Jacqua dont on parlera, Philippe Lalouel), ou une personne qui meurt d’un ulcère perforé parce que le médecin ne veut pas intervenir, parce qu’il suppose qu’il simule. L’accès aux soins est un droit, et comme beaucoup d’autres droits qu’ont les prisonniers, c’est un outil de chantage en fait. On vous donne l’accès aux droits, si vous faites tout ce qu’il faut. Vu que les gens sont un peu têtus, réclament leurs droits, eh bien en fait on leur supprime. Sur le soin comme outil de chantage, on aura quelques courriers à vous lire de gens qui sont à l’intérieur, ou qui ont vécu à l’intérieur. Ils vous expliqueront comment l’accès aux soins n’est pas appliqué.

Silvia, tu mènes une campagne sur le soin, c’est une question qui te tient à coeur, pourquoi ?

Silvia, ex-taularde : Bonsoir tout le monde. J’ai 41 ans, et la prison c’est 34 ans de ma vie. J’ai un papa qui a 20 ans de prison derrière lui pour avoir fait partie du gang de la banlieue sud de Paris, donc le parloir je le connais depuis l’âge de 7 ans. Ensuite, j’ai été amenée moi-même en 2011 à l’incarcération pour 4 mois. Et aujourd’hui c’est mon compagnon qui y est. Ca me poursuit. C’est un peu pour ça que je me suis investie, car je pense qu’à l’intérieur, il y a beaucoup beaucoup de souffrances.

[Par rapport à ce qui m’a amenée à m’intéresser aux soins en prison], je peux vous parler de cas que j’ai vu, par exemple à Fleury-Mérogis en 2011. Une Yougoslave, qui est décédée par manque de soins, d’un arrêt du coeur. Elle était connue, dans son dossier médical, pour être malade du coeur. Elle s’appelait Gourdana L., toute la journée elle se plaignait de douleurs à la poitrine et au bras gauche. Pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour savoir qu’elle allait mourir d’un arrêt du coeur. Toute la journée on a prévenu la direction pénitentiaire en disant qu’il fallait qu’elle soit reçue par un docteur. Ils l’ont diagnostiquée par téléphone, et ont dit qu’elle faisait une crise d’angoisse. Elle est décédée dans la cellule de sa cousine à 3h du matin. Elle avait 7 enfants, elle était en prison pour un cambriolage, ce n’était pas non plus l’affaire du siècle. Et là, aujourd’hui, il y a 7 ans enfants qui ne reverront jamais leur maman.Il y a aussi une femme, toujours une Yougoslave, à qui on a décelé un cancer de l’utérus. Elle était expulsante 1 an après sa peine, et ils lui ont dit « vous vous ferez soigner chez vous quand vous serez expulsée », mais en attendant, la maladie évolue. Est-ce normal dans un « pays des droits de l’homme », où on a quand même pas mal de moyens ? Je peux parler aussi de femmes roumaines qui arrivent enceintes, qu’on ne force pas, mais qu’on « amène cérébralement » à l’avortement. Je trouve que c’est très grave, on n’en entend pas parler dans la presse.

Voilà, j’ai voulu sortir la parole de l’intérieur. J’ai laissé des femmes extraordinaires à l’intérieur, et aujourd’hui, pour elles je me dois de dénoncer ce qui s’y passe.

Je vais vous présenter Eva, qui a été psychiatre à Fresnes pendant 6 mois, et qui ne veut plus jamais retourner travailler en détention.

Eva, psychiatre : Bonsoir à tous, je vais intervenir plutôt sur les questions concernant la position qu’on a en tant que soignant dans le milieu carcéral. Moi, j’étais plutôt sur le versant psychiatrique, mais j’ai été en lien avec des « somaticiens » comme on les appelle dans le jargon. Parce qu’il y a un énorme hôpital, qui est un hôpital-prison juxtaposé au lieu de détention, et du coup on travaille en lien avec les médecins de là-bas. J’ai des anecdotes à raconter, mais je voudrais surtout questionner : qu’est-ce qui fait que les gens vont travailler là-bas, en tant que médecin, mais surtout, qu’est-ce qui fait qu’ils y restent ? Nous, personnellement, quel est notre lien avec l’enfermement, l’exercice du pouvoir, le fait que l’on punisse les gens judiciairement… Est-ce que ce sont des idées auxquelles on adhère ou pas, pourquoi on va y travailler, pourquoi on y reste ? On décide d’accepter ce système, même si on y va pour faire du soin. Côté psychiatrie, la question se pose d’autant plus que la psychiatrie est un outil qui, mal utilisé, est capable d’engendrer une société répressive, où l’on peut se servir de l’enfermement, des médicaments, etc.

Surtout que, historiquement, les hôpitaux psychiatriques et les prisons, c’était la même chose. C’est ce qu’on appelait les « hôpitaux généraux », où l’on mettait les indigents, les vieux, les prostituées, les voleurs, tout le monde dans les mêmes lieux. C’est par la suite que ça s’est séparé. On y reviendra et on réfléchira là-dessus.

Kiki, ex-taularde : Moi aussi j’ai fait un peu de prison, et j’ai choisi aujourd’hui de venir lire quelques textes qu’on a diffusés dans l’Envolée, qui parlent des soins en prison. Silvia me propose de commencer avec un texte qu’on a reçu il y a pas si longtemps, et qui s’est mal terminé. C’était en septembre 2016 :

Prison centrale de femmes,

Rennes, le 28/09/2016

Je m’appelle Béa, ça fait cinq ans que je suis en prison et je voulais vous faire parvenir ce témoignage. J’ai été incarcérée une première fois entre 1985 et 1989 ici à la prison de Rennes. A cette époque, j’étais mineure, mais après la justice n’a plus entendu parler de moi pendant trente ans.

En 2012, j’ai été condamnée à une peine de perpétuité avec vingt ans de sûreté par la cour d’assises de Caen après avoir vengé mon fils et un autre garçon de 18 ans qui ont été séquestrés et violés pendant cinq mois par un gendarme à la retraite. D’abord, j’ai été incarcérée à la maison d’arrêt de Caen, où je me suis pendue. Une surveillante m’a réanimée et suite à ça j’ai été transférée à Rennes pendant sept mois avant de revenir à Caen pour mon procès. Le procès a été très dur mais je suis restée la tête haute. En mai 2015, j’ai passé trois mois à Fresnes au CNE et là-bas, on m’a fait un bilan médical dans lequel ils ont trouvé que j’avais un cancer avec point d’interrogation et la consigne de faire des examens rapidement.

A mon retour de Rennes, j’ai dû attendre quatre mois avant de passer les examens. 2016, j’ai vu l’ORL qui a confirmé le diagnostic. Les infirmières et les médecins ont eu très peur parce que le cancer était localisé au niveau des amygdales et j’étais gonflée comme un ballon. J’ai porté plainte auprès de la Contrôleuse des prisons parce qu’ils ne m’ont pas pris en charge à temps. Maintenant ils sont en train de faire une enquête mais ça peut durer trois ans.

Je supporte mal le fait d’être enfermée à vie avec cette maladie. Le traitement est très dur. J’ai fait la radiothérapie cinq jours par semaine de mai à juillet, et la chimio une fois par mois. Pour les extractions médicales, je suis escortée et menottée dans un camion de la pénitentiaire, pas dans une ambulance. Mais là-bas, j’ai des bons rapports avec le personnel médical, les infirmières sont à l’écoute et tout se passe bien. Ils respectent le secret médical à la demande du médecin qui fait sortir les surveillantes. Ici en détention, je ne peux pas être longtemps avec des gens parce que je me fatigue très vite. Je ne peux pas sortir en promenade parce que 45 minutes dehors c’est trop pour moi. A cause de la fatigue, je reste presque toute la journée en cellule. Ils ont dû m’arracher toutes mes dents et je n’ai pas de régime alimentaire adapté. Ils me donnent des trucs liquides par sonde et des compléments alimentaires protéinés, mais il n’y a pas de purées. Heureusement, j’ai la solidarité des filles qui me font des soupes et des compotes que je peux bien avaler.

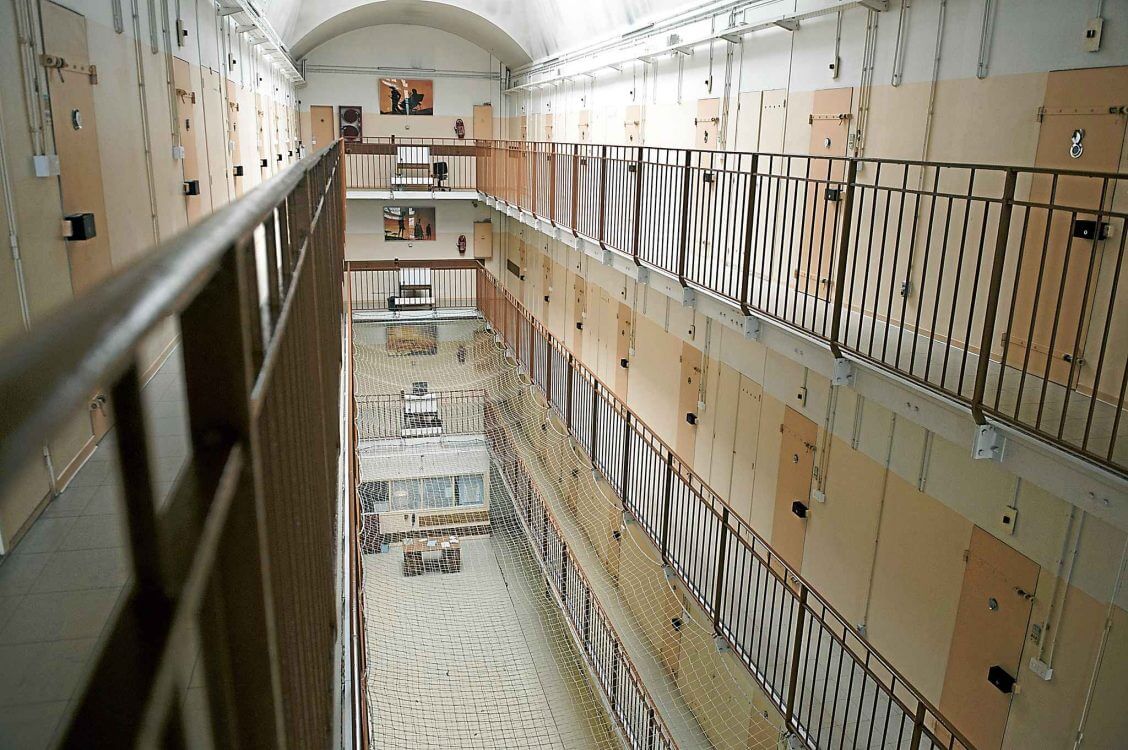

La prison a beaucoup changé depuis ma première incarcération. Avant, l’ouverture des portes se faisait à 13h30 et nous étions obligées de passer la journée en commun. Aujourd’hui, nous pouvons rester en cellule si nous le souhaitons, il n’y a plus d’activités et la médiathèque est plus grande ; par contre, les mesures de sécurité sont plus conséquentes. A l’époque, c’était plus facile de s’évader, il n’y avait pas tous ces barbelés et les grillages des fenêtres pouvaient se dévisser avec une petite cuillère. Les surveillantes restaient plus entre elles, et nous, les prisonnières, entre nous. A l’époque, il y avait plus de solidarité entre détenues, on ne se balançait pas, on ne parlait pas aux surveillantes comme on le fait aujourd’hui.

J’espère m’en sortir. Ils m’ont dit qu’ils ne peuvent pas me guérir et le seul espoir, c’est de sortir de prison. J’ai demandé une suspension de peine, laquelle va être examinée entre septembre et octobre de cette année. Je reste optimiste parce que ma situation est très grave, et même si j’ai perpétuité, j’y ai droit. Chez moi, je serai avec mes fils et mes petits-fils et là-bas, je serai bien entourée. Si j’ai pris la justice pour mon compte, c’est parce que je n’ai pas confiance en la justice. Pour moi, la justice est une pute.

Béa.

Silvia : Vous m’avez demandé pourquoi je me suis investie dans L’Envolée, et pourquoi aujourd’hui j’ai besoin de dénoncer. Il faut savoir que Béa n’a jamais été libérée, et que la loi Kouchner n’a pas été acceptée pour elle. Elle est décédée une semaine après la parution du magazine. Sans nous, elle serait morte dans l’indifférence totale. J’estime que les faits qu’elle énonce, dans son texte, sont excessivement graves. Voilà pourquoi aujourd’hui nous sommes une équipe à travailler, à correspondre avec l’intérieur. ll y a certaines associations très très bien, qui font des observations, des rapports, mais qui ne sont pas en lien direct avec les détenus. Nous, on correspond, et on ne lâche pas jusqu’à ce qu’on arrive à gérer le souci, quitte à écrire à l’Administration pénitentiaire, à lancer des appels pour que des gens écrivent à l’AP, on envoie des fax pour dire qu’à l’extérieur on est au courant des situations qui se passent à l’intérieur. Ca a aidé pas mal de gens. Il faut savoir qu’en prison, il y a des handicapés, des gens qui sont aveugles, des gens qui n’ont pas de repères, sont seuls, et ont besoin d’aide. On fait ce qu’il faut pour les aider.

Ce qui ressort des cas que vous avez cités, c’est quand même une certaine lenteur dans l’accès aux soins. C’est quoi la procédure normale quand on tombe malade en prison ?

Silvia : Imaginons que vous avez une rage de dents. Quand tu es dehors, tu appelles le docteur, tu prends rendez-vous. En prison, en fait, il faut que tu anticipes. Il faut que tu te dises « tiens la semaine prochaine, je vais avoir une rage de dent », donc il faut que j’envoie tout de suite un bon médical pour pouvoir être reçu à temps. Je vous explique, en prison, quand on est malade, on doit remplir un bon médical. On demande au surveillant qu’il nous apporte un papier, où on explique au docteur les symptômes qu’on a, et selon la gravité, on est reçu ou pas. Ce n’est pas excessivement grave une rage de dents, mais quand elle arrive en cellule, enfermé dans 9m carré, qu’on ne peut pas avoir accès au médecin immédiatement, qu’on est soigné à coup de Doliprane… car le problème en détention, en gros, c’est qu’il y a beaucoup de soins au Doliprane : j’ai mal à la tête, je prends un Doliprane, j’ai mal au pied, je prends un Doliprane, et j’ai mal à mon cancer, je prends un Doliprane.

J’abuse, mais c’est vraiment pour vous faire comprendre que les soins en détention sont très durs… On est reçues, hein, mais combien de temps après ? J’ai vu des filles qui se sont cogné la tête contre des murs à cause de douleurs. C’est très dur d’entendre des cris de douleurs, d’y être impuissante, de ne pas pouvoir aider les gens. Ce sont des choses qui marquent à vie, qui seront en moi pour toujours. Et je pense que la prison c’est une privation de liberté, que lorsqu’on fait une bêtise on sait qu’on va être amené à l’incarcération, je le conçois mais qu’on ait accès aux soins c’est quand même un minimum.

Eva : Que ça mène à l’incarcération, encore, ça se discute ! C’est un autre sujet. En tout cas, je voulais souligner par rapport aux soins en milieu carcéral : pour une situation peu urgente, déjà c’est très compliqué, d’envoyer les bons, etc. Parce qu’en fait ce qu’il faut saisir dans le milieu carcéral, c’est que le moindre geste de la vie quotidienne dépend d’une tierce personne. Vous ne pouvez rien faire vous-même. Là, c’est anecdotique, mais par exemple, changer la chaîne de la télévision, il faut demander à quelqu’un. Partant de là, vous devez écrire le bon, mais encore faut-il que la personne accepte de vous amener le papier et le stylo pour l’écrire. Il suffit que vous vous disputiez, que vous ayez un conflit, de l’abus de pouvoir de la part du surveillant, et ce papier vous l’aurez jamais.

Dans les situations urgentes, il y a quelque chose de tout bête, une barrière physique qui empêche l’accès aux soins : c’est les portes ! Moi, j’étais intervenue dans mon centre de jour à Fresnes, y a un mec qui avait fait une tentative de suicide, qui avait accroché son écharpe à un arbre. Ce gars-là, on le retire, on l’allonge par terre. Je suis psychiatre, je fais les premiers gestes, mais je ne suis pas une pro de l’arrêt respiratoire. Le temps d’appeler le SAMU, de mobiliser les somaticiens, d’ouvrir la porte, que les gens rentrent en camion, qu’ils aient l’autorisation de pénétrer dans le milieu de la détention, etc., bon bah ce mec-là… Là, coup de bol, il s’en est sorti, mais il aurait pu mourir. Donc, les portes, de fait, empêchent d’accéder aux soins correctement.

Sur les traitements, tu disais Doliprane, Doliprane, Doliprane, et donc au niveau somatique, il faut savoir qu’en prison, il n’y a pas les mêmes plateaux techniques. Vous devez apprendre que pour une céphalée aigüe (maux de têtes aigüs), d’un coup, il faut faire un scanner car ça peut être une hémorragie, etc. Et ben là, le scanner en urgence, à Fresnes, vous l’oubliez, ce n’est pas possible. Et d’un point de vue médicamenteux, il n’y a pas les mêmes molécules qui sont à disposition. Par exemple, en psychiatrie, il y a plusieurs générations de neuroleptiques pour soigner les gens. Mais comme en prison c’est pas possible de les mettre en place, parce que ça demande le bilan sanguin, de la surveillance, etc., tout le monde reçoit le même médicament. On met tous les patients sous Haldol, alors que c’est un des médicaments qui ont le plus d’effets secondaires. Parce que les autres médicaments qui sont censés être plus efficaces ; par exemple dans les maladies délirantes on mettrait du lithium en temps normal à l’extérieur, là ce n’est pas possible, car le lithium on n’y a pas accès tout simplement.

Par rapport au traitement aussi, c’est très compliqué, car mêmes les patients qui veulent se soigner, il y a certains co-détenus qui les obligent à jeter les traitements. Par exemple, les personnes qui sont VIH, qui doivent prendre des trithérapies, comme c’est une maladie très stigmatisée dans le milieu carcéral, les traitements on les force à les jeter dans les toilettes, ils ne peuvent pas se soigner avec. Du coup, c’est très compliqué, entre les urgences, les portes, l’accès aux soins, les médicaments qu’on peut pas prendre, je vous laisse imaginer l’étendue des dégâts.

Kiki : Sans parler aussi des transferts, qui empêchent tout suivi. Dès qu’on est transféré, évidemment, le médical ne suit pas.

Tu nous as dit qu’en prison, parfois, on forçait à prendre des cachets, on piquait des gens ?

Silvia : Quand on arrive en prison, on nous dit que la prison c’est dur, et qu’on a accès à des médicaments pour faire passer la détention : des antidépresseurs, des anxiolytiques. Je vais vous parler d’un cas, Karim Tahir, incarcéré à Condé-sur-Sarthe. Il avait une « unité de vie familiale » (UVF) : c’est la famille qui peut rentrer en détention dans un F2, et passer le week end avec le prisonnier. Donc sa femme le rejoint à l’UVF, et arrivée sur place, elle voit des médecins, qui veulent piquer Karim. Le problème, c’est que si Karim avait refusé cette piqûre, l’UVF aurait été annulée, et sa femme aurait dû refaire 800 km en arrière. Donc il a accepté. Et je me souviens de cette femme, qui nous avait téléphoné en sortant de l’UVF, qui était sur l’autoroute en pleurs, et qui nous disait que de toute sa vie elle n’avait jamais vu son mari dans un état de légume comme elle a pu le voir tout le week end. En fait, ils lui ont fait une piqûre dont les effets durent 1 mois, c’est un traitement qu’on donne aux schizophrènes. Karim Tahir, c’est un exemple, mais ce n’est pas le seul en France, c’est quelqu’un qui se bat pour ses droits en détention, et pour cette raison, on lui a fait cette piqûre qui l’a légumifié. Il nous a appelé pour nous dire « aidez-moi, car à force de dire que je suis fou, je vais finir par y croire ». Trois jours après, il a été placé en psychiatrie. Il a fallu qu’on appelle à plusieurs reprises, et qu’on explique au psychiatre que Karim est normal, qu’il n’a pas de problèmes psychologiques, qu’il a toute sa tête, et que s’il ne sortait pas de cet endroit, on allait venir à 3, puis ensuite peut être à 500, et que ça ne fera certainement pas une bonne pub à l’hôpital psychiatrique. Il a été remis grâce à ça deux jours après à Condé-sur-Sarthe.

Eva : Pour la prise des traitements dans le milieu psychiatrique en prison, il y a plusieurs choses. La première, c’est qu’il faut bien comprendre qu’il y a des gens qui ont en effet des pathologies psychiatriques, et qui sont en prison. Et déjà ça, ce n’est pas normal, car il y a une loi qui les protège et les empêche d’être condamnés. Ces gens sont déclarés irresponsables aux yeux de la justice, et ils doivent aller en hôpital psychiatrique. Si les gens sont vraiment malades psychiatriquement, ils ne devraient pas être en prison. Donc, de fait, il ne devrait pas y avoir de psychiatres en prison.

Ensuite, la deuxième chose, c’est qu’il y a des gens qui n’ont pas besoin de soin, et qui en reçoivent, de manière aberrante. Il faut comprendre que la prison en elle-même génère de la pathologie psychiatrique. Quand on arrive en prison, déjà, il y a un diagnostic, ça s’appelle le « choc carcéral ». Ca, c’est que en prison qu’on le rencontre ! Donc, psychiatriquement, c’est comme une dépression très très aigüe, un état de choc post-traumatique, mais c’est propre à la prison. Donc la prison crée du symptôme, et après on explique aux patients détenus qu’on peut les aider à franchir ce cap. Donc on va leur proposer des anxiolytiques, des benzodiazépines, des entretiens psychologiques. La prison aussi, du fait de la promiscuité, des conditions d’hygiène, de l’état de frustration permanente dans lequel on met les gens, peut aussi déclencher des psychoses aiguës, des états délirants. Donc, du coup, on va médiquer des personnes qui, si elles n’étaient pas dans le milieu carcéral, ne seraient pas dans cet état psychologique.

Au niveau des médicaments, c’est important, c’est souvent minimisé, mais il y a souvent de la prescription pour acheter la paix sociale. C’est évident. Les personnes, quand elles sont trop agitées, trop frustrées, car il faut l’imaginer : vous devez tout demander, et on vous refuse tout, souvent. On dit « cette personne est intolérante à la frustration », mais on ne peut pas tolérer la frustration quand elle nous est administrée 24H sur 24. Quand ces personnes-là passent à l’acte, on les médique aussi, pour rendre leur état compatible avec la détention. Là, on n’est plus dans le soin, on lisse les comportements des personnes, pour être sûr qu’elles vont être calmes et qu’elles vont supporter l’enfermement.

Dans le dernier numéro de l’Envolée, le cas d’Adyl Taychi nous semble assez emblématique des problèmes d’accès aux soins, est-ce tu pourrais en parler un peu ?

Silvia : Adyl Taychi, c’est un monsieur qui s’est plaint pendant des mois de douleurs à l’estomac. Il avait un ulcère, en fait, qui n’a pas été soigné. Un jour, sa femme vient au parloir, et son mari crache du sang, pendant le parloir. Quand le parloir sonne, Adyl se lève, et tombe. Il y a une équipe qui arrive, qui place la femme dans une salle en face, avec une petite fenêtre où elle peut tout voir et tout entendre. Elle voit des surveillants qui tirent Adyl par le col et qui lui disent « de toute façon, tu simules pour une évasion ! on ne rentrera pas dans ton délire ! ». La femme est dans la salle, elle explique que son mari va mal. Il s’est avéré que, peu de temps après, il est décédé d’une hémorragie digestive, une perforation de son ulcère. Il est grave que cet homme n’ait pas été soigné d’un ulcère à l’estomac, qu’il en meurt, qu’encore une fois, s’il n’y avait pas l’Envolée ou d’autres associations (l’Observatoire international des prisons avait fait aussi quelque chose pour Adyl), ça ne se serait jamais su. On en a des tonnes des cas comme ça.

Stéphane : Sur l’histoire d’Adyl, donc il décède juste après ce parloir où sa compagne le voit se faire traîner par les gens de l’AP, parce que soi-disant, le fait d’être près du sol « ça lui fait du bien ». En fait, Adyl a demandé l’intervention du médecin en permanence, et le médecin dit « non, vous simulez pour préparer une évasion, c’est à vous de vous déplacer ». Or, cet homme-là était dans une telle situation de faiblesse que c’était ses co-détenus qui l’emmenaient au parloir voir sa compagne ! Ce n’était pas une simulation ! Il est mort quelques semaines après d’un ulcère perforé. Et le médecin, là, a dit « ah oui ça fait plusieurs mois que ça traîne ». Là, il y a eu non-intervention. Par rapport au serment d’Hippocrate, x ou y, il y a quand même un médecin qui dit « non, ce n’est pas à moi de venir, c’est vous qui vous déplacerez, si vous ne vous déplacez pas, eh bien on vous laisse ». C’est un abus de pouvoir depuis une position dominante. Ca, ce n’est pas quasi permanent, mais c’est l’arbitraire, un pouvoir sur des personnes qui vous permet de dire « non, là je veux pas ». Et ça se termine par Adyl qui crache du sang au parloir devant sa compagne, vous imaginez la violence pour cette femme-là, et il meurt après. Il y a un vrai refus de soin, du fait d’une animosité personnelle. « Je décide, du haut de ma position, de ne pas intervenir ».

Stéphane : En fait là, Kiki elle évoquait la loi Perben II : elle remplace l’irresponsabilité pénale par une « abolition du discernement ». Autrement dit, pendant un moment x, la personne a pété les plombs, mais elle est compatible avec l’emprisonnement. Donc, plutôt que d’aller en HP, où on n’est pas forcément bien pris en charge non plus car c’est un lieu d’enfermement et de contrôle, mais là il y aurait des soins adaptés. Au lieu de ça, la personne va directement en prison : c’est un lieu pathogène, qui renchérit sur la pathologie de la personne.

Eva : Pour illustrer ça, j’ai un exemple qui est totalement aberrant. J’ai reçu à l’hôpital psychiatrique de Fresnes, un patient schizophrène, sans traitement et sans suivi depuis plusieurs années, qui s’était clochardisé — ça arrive souvent, les schizophrènes se précarisent beaucoup. Par exemple, je vous invite à aller faire un tour à la station Nation, c’est un peu comme un HP, mais à ciel ouvert quoi. Comme il n’y a plus beaucoup de structures de soin, ils sont à la rue. Du coup, ce patient schizophrène faisait des « voyages pathologiques », ça fait partie de sa maladie, il se déplaçait, il prenait le train, allait à droite, à gauche, il n’embêtait personne. Mais il ne payait pas ses transports. Du coup il a pris 4 mois ferme. Donc on l’a reçu à Fresnes, et forcément il était très mal sur le plan de sa santé mentale. On a essayé de le soigner tant bien que mal, mais 4 mois, pour n’avoir pas payé ses tickets, alors qu’on sait qu’il ne le fait pas car c’est pathologique, on n’est même plus dans une question de loi, d’abolition, etc. Ce mec est malade, clairement. On a des gens qui ne devraient pas finir en prison : 4 mois à Fresnes, parce qu’il n’a pas payé son ticket de TGV, alors qu’il aurait dû aller à l’hôpital psychiatrique. C’est pour montrer aussi que cette population psychiatrique, elle est de plus en plus présente dans le milieu carcéral, alors qu’elle ne devrait pas être là.

Vous pouvez nous parler un peu des professions de soin en prison : il y a les médecins, les infirmières, les SPIP, les aides-soignantes, et les psy. Vous pouvez nous expliquer leur rôle ?

Eva : Côté psychiatrie, c’est organisé un peu comme un service psychiatrique classique, on retrouve tous les corps de métiers. Il y a des infirmiers et infirmières, des psychologues, des psychiatres, et aussi des assistantes sociales, car souvent le versant social et psychiatrique sont intriqués. Au niveau des corps de métier, c’est à peu près comme à l’extérieur.

Kiki : Il faut dire que le problème de la psy, c’est que même s’ils ont besoin de parler à quelqu’un, beaucoup de prisonniers refusent cette démarche, car c’est pas une démarche personnelle, souvent on les sollicite pour qu’ils aillent parler, pour que ça les soulage, etc. Finalement, quand ils décident de faire cette démarche, qui n’est pas si fréquente que ça, il suffit d’un transfert [d’une prison à une autre], et hop le travail qu’ils ont commencé est terminé. Cette médecine n’est pas cohérente du tout.

Silvia : Je tiens à dire que chez les hommes, on a des infirmiers, mais chez les femmes, c’est des bonnes soeurs, pas des infirmières. Après, il y a les SPIP. Quand on arrive en prison, ils appellent la SPIP, « l’assistante sociale », mais en fait c’est une conseillère de probation. En fait, c’est quelque chose qui induit beaucoup les prisonniers en erreur, car ce n’est pas du tout assistante sociale, c’est quelqu’un qui fait le lien entre le prisonnier et le juge d’application des peines. Elle est là aussi quand on sort de détention, quand on est en contrôle judiciaire, pour vérifier qu’on travaille bien, pour les gens qui ont été toxicomane, pour voir s’ils prennent bien leur traitement. Mais il ne faut pas trop lui demander d’aide ; hormis aller dire les choses que vous faites qui sont pas terribles au juge d’application des peines, elle ne sera pas là pour nous aider à trouver un travail, ni pour trouver un logement, etc. Le prisonnier est livré à lui-même…

Pour ce qui est de la vie en prison, c’est quoi une journée type en prison ? Par ailleurs, un truc dont on parle pas beaucoup : en prison, on y travaille, c’est quoi le travail en prison, comment on est payé ?

Silvia : Vous êtes bien accrochés à vos chaises ? Car ça va déménager là. Je vais employer des termes assez forts : c’est devenu une vraie pompe à fric la détention. Vous dans vos locaux, ici, il y a une dame qui est là pour faire le ménage, ce n’est pas vous qui nettoyez les salles. En prison, c’est nous qui nettoyons les locaux, les douches, chacun nettoie sa cellule, mais tout ce qui est coursives, couloirs, c’est un prisonnier qui est rémunéré pour ça, entre 80 et 200 euros par mois. Donc, déjà, ils font un gros bénéfice sur ça : ils auraient employé quelqu’un d’extérieur, quelqu’un d’autre qu’un prisonnier, il serait au minimum payé le Smic.

Ensuite, il faut savoir qu’en prison on n’a pas de contrat de travail. On ne peut pas parler d’ « embauche » en détention. Quand on est amené à travailler en tant que « auxiliaire cuisine » par exemple, on amène les plateaux et on sert les détenus dans leurs cellules. Et donc, c’est très compliqué, parce que c’est une escroquerie, ça ne donne pas envie d’aller travailler, et c’est aussi un moyen de chantage. Imaginons que je ne m’entende pas avec ma co-détenue et que je dise « je ne rentrerai plus dans cette cellule ». On va vous dire « vous êtes déclassée ». Pourtant, j’ai bien travaillé, je n’ai pas fait d’erreurs dans mon taf, dehors, ça s’appelle un « licenciement abusif » — en prison, ça n’existe pas.

Quand je suis malade, je dois fournir un arrêt maladie, mais par contre, je ne touche pas d’argent, et il ne faut surtout pas que l’arrêt maladie dure trop longtemps, car sinon je suis déclassé. Je me souviens d’un gars qui avait pris un chariot de 300 kilos sur la main, donc qui n’avait plus de main, y a pas photo, qui n’était pas soigné, qui n’était pas rentré de permission pour se faire soigner dehors — il était donc prêt à se prendre 6 mois en plus sur sa peine pour pouvoir se faire soigner. Là, c’est pareil, il n’y a pas d’accident de travail en détention.

Maintenant, on va parler des ateliers. Par exemple, à Fleury-Mérogis en 2011, les femmes prenaient des préservatifs Durex, devaient les mettre par cartons de 50, elles les rangeaient par deux dans une boite, et faisaient des cartons de 50. Après avoir fait ce carton de 50, elles touchaient 11 centimes d’euros. On va dire qu’en France, on a un « pays des droits de l’homme » qui se permet de montrer du doigt la Chine, alors que dans ses propres prisons, on y travaille comme tel. En France, il est illégal de travailler à la pièce : dans les prisons françaises, ça travaille à la pièce.

Vous pourriez nous parler un peu des arrivants ? Au niveau du soin, quand t’arrives en prison, tu subis un examen psychologique où tu es classé dans des cases.

Eva : Quasiment tous les arrivants passent systématiquement par un entretien psychologique, et en fonction de l’entretien qui est fait avec le psychologue, il sera réadressé à un psychiatre. Si le psychologue juge que la situation est grave ou qu’il y a nécessité de prescrire un médicament, ça arrivera jusqu’au psychiatre, sinon après il ira dans le quartier qu’on lui a assigné. Nous, en tant que psychiatre, quand la personne arrive, on fait un entretien, on essaie de voir si la personne a des antécédents psy. Ca se passe pareil côté somatique, chaque arrivant a un entretien et un examen sommaire sur le plan de la santé physique. Et en fonction de ce qu’ils trouvent, ils vont faire des bilans, des examens, etc. En fonction de ce premier entretien, on décidera si en effet, la personne supporte ou pas le fameux « choc carcéral », est-ce qu’elle doit recevoir un entretien dans l’immédiat, etc. C’est quasiment systématique.

Silvia : Donc on est reçu par le psychologue, par une surveillante gradée, et par le directeur de détention qui est bien là pour nous expliquer qu’en prison il y a un code, des règles de vie, comme partout.

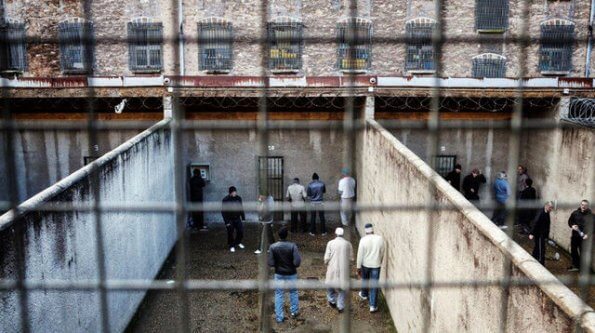

Kiki : Même quand on arrive en bonne santé en prison, comment voulez-vous garder de la santé, quand on a une ligne d’horizon à 9 mètres [on perd la vue], et encore pas toujours, vous avez une gamelle qui n’est pas vraiment ni vegan, ni halal, pas survitaminée ni rien. C’est pas de la grande gastronomie. On peut très vite perdre sa santé, ne serait-ce que par la vie quotidienne, même si on arrive dans les meilleures conditions, avec un co-détenu et des surveillants avec qui ça se passe bien. Malgré tout, on perd sa santé, car on n’a pas une hygiène de vie qui permet une bonne santé : les cheveux tombent, les dents tombent, tout finit par se déglinguer.

Eva : J’en profite, car on en parle quasiment pas depuis le début alors que c’est une des choses les plus évidentes : on ne peut pas être en bonne santé dans un endroit où il n’y a aucune hygiène. Les prisons sont infestées de rats, de cafards, et de puces de lit. Quand on est détenus, la justice exerce une peine, la peine, c’est d’entraver la liberté de mouvement — mais en réalité la peine est tout autre, car quand on ne peut pas se mouvoir de soi-même, dans une cellule infestée de puces, de fait, vous tombez malade. Comme en plus vous pas accès aux soins, régulièrement, on a des détenus qui ont les bras, le dos remplis d’excoriations, une lésion de grattage qui se surinfecte. Et quand ils se plaignent, « moi ma chambre elle est infestée de puces », on leur dit « on n’y peut rien ». Donc non seulement ils sont condamnés à être enfermés, mais aussi à être malades.

Silvia : Je vais vous citer un exemple pour les rats, à Fresnes. Il y a trois mois de ça j’ai un copain qui m’appelle et qui me dit que son fils est dans un coma artificiel à l’hôpital de Fresnes, et qu’il aurait mangé de l’urine de rat, qui était dans sa gamelle, et que ses deux co-cellulaires étaient sous perfusion. Il n’est pas normal en France que des gamins mangent de l’urine de rat… il n’y a pas besoin d’explication, c’est tellement logique. Il y a un gars qui est resté 4 mois dans le coma à cause de ça. Evidemment, on en parle dans les journaux, car les surveillants se sont plaints. Mais combien de prisonniers se sont plaints avant ?

Eva : Du côté de Fresnes, dans nos services [psy], c’est pareil. L’administration a bougé et a cherché une solution pour les punaises de lit parce qu’en fait, les psychiatres, quand ils faisaient des entretiens dans les bureaux, ramenaient des punaises chez eux. Du coup là ça devenait vraiment désagréable… alors que les punaises de lit infestaient la prison depuis environ 2 ans.

Silvia : On peut parler des douches aussi : c’est 3 fois par semaine. Si tu travailles, c’est 5 fois par semaines. Et si ça t’as des douleurs par exemple au dos, on appelle ça une douche médicale, une fois par jour. Il faut savoir que quand on va aux douches, il faut surtout pas se coller aux murs, vu les champignons qu’il y a, on attrape le choléra d’office ! Ah ouais, c’est affreux. On y va en claquettes, le sol de la douche, il était hors de question de mettre un pied dessus… Parce que je vous parle, et je revois les scènes, c’est très dur. On arrive en cellule, on lessive notre cellule à fond avec une petite fiole d’eau de Javel qu’on nous donne déjà très très diluée de peur qu’on l’avale et qu’on se suicide. Kiki veut nous lire un texte.

Kiki : J’ai une lettre d’une fille qui est en prison, qui nous avait envoyé cette lettre, une lettre qui s’adressait au médecin.

Lettre à un médecin en particulier, mais qui peut s’adresser à bon nombre de praticiens de toutes les unités consultatives en soin ambulatoire (UCSA) de France… malheureusement

28 décembre 2011

Docteur,

A entendre la plupart de vos patientes — car nous sommes des patientes avant d’être des « taulardes » — vous nous chantez à toutes le même refrain : « J’ai pas fait toutes ces années d’études pour remplir des formulaires toute la journée ». Ce sont vos propres termes, je n’invente rien. Mais je vous dis, moi, que votre cas est grave, vos pathologies sont sévères, Monsieur le docteur. Un grand manque de confiance en vous, une incapacité totale à assumer vos fonctions. Peut-être une peur ou même une haine des femmes ? Vous étiez maltraité durant votre enfance ? Je rigole, je me détends, vous devriez en faire de même, gare au surmenage, sortez de votre carapace, respirez, oxygénez votre cerveau, cela vous fera le plus grand bien. Vous seriez moins agressif, plus serein pour être à l’écoute de nos petits bobos…

J’ai parlé avec de nombreuses filles qui vous ont comme médecin généraliste, et toutes m’ont dit que vous ne les aviez jamais auscultées. Vous ne m’avez jamais fait me peser.

Pourtant depuis trois ans de détention, vous avez pu lire dans mon dossier que j’ai des troubles alimentaires voire de l’anorexie. Dans ce même dossier, d’où vous ne levez jamais les yeux pour me regarder en face, vous avez pu lire que j’étais sujette à des bronchites chroniques (radios des poumons en prime !) : où est donc votre stéthoscope ? Vous devriez savoir vous en servir après toutes ces années d’études !

Vous interrompez brutalement des traitements en cours, qui ne s’arrêtent que par paliers, en omettant (volonté personnelle ou mauvaise gestion ?) d’appeler les patientes pour une consultation. C’est grave docteur, cela peut engendrer des crises chez certaines. Vous ne m’avez jamais demandé si j’allais bien : « Comment allez-vous Madame ? », n’est-ce pas la première phrase que l’on entend en rentrant dans le cabinet d’un médecin, même de quartier, souvent bondé ? Il est bien souvent en empathie avec son patient. Vous, vous sortez les griffes dès votre arrivée à la maison d’arrêt.

Nous ne sommes peut-être pas des patientes, alors vous n’êtes peut-être pas généraliste. A quel jeu jouez-vous ? Parce que nous, femmes enfermées bien souvent (trop souvent) en grande souffrance, avec des maux inhérents à la détention, nous ne jouons pas, nous souffrons, nous avons mal, Monsieur le docteur.

Vous avez un problème avec les douches médicales, car il faut remplir un formulaire. Est-ce la réalité ou plutôt une pression à laquelle vous soumet la hiérarchie pénitentiaire ? A l’UCSA, l’administration pénitentiaire n’a pas à intervenir, bien qu’elle le fasse. C’est pour cela que vous préférez qu’on en parle avec l’administration, mais le système est cloisonné, c’est impossible de communiquer avec eux. Ils préfèrent payer des amendes à la cour européenne tous les six mois. Les travaux prévus pour faire une douche par cellule (déjà minuscule) ne sont même pas encore en projet. Le plus simple, c’est une douche par jour, le matin ou le soir, en remplissant des listes… trop compliqué pour le cerveau du chef de détention.

Vous êtes les seuls, vous, nos généralistes, à pouvoir crever l’abcès. Vous devez être indépendants et nous soutenir. Une douche fait autant de bien, voire plus qu’un médicament lambda. Ca agit sur l’humeur, le bien-être, le confort. C’est vous qui devriez appuyer les douches médicales : trois douches par semaine, ce n’est pas faisable ? En 1970, dans le petit appartement de mes parents, il y avait déjà une douche et une baignoire. Je refuse de me laver dans une bassine. Cinq à sept douches par semaines : là, nous arrivons à du vivable, du supportable, de l’acceptable.

Alors faites votre travail, arrêtez de nous humilier en permanence. Nous avons assez de problèmes et nous n’avons pas à subir les caprices d’un enfant gâté qui a fait quelques années d’études… Même pas une spécialité ! Juste un toubib de base, alors prenez du galon, ressaisissez-vous…

Cordialement,

SYLVIE

Silvia : Je peux vous parler de cette lettre, car c’est une fille avec qui j’étais incarcérée en 2011. Elle s’appelle Sylvie Picciotti, elle a animé l’émission L’Envolée avec nous. C’est une femme qui avait effectivement des pathologies alimentaires, puisqu’elle se faisait vomir, elle s’enfonçait un crayon dans la gorge pour ça. A cause de l’Envolée, elle s’est retrouvée dans le bureau du directeur. L’Envolée, c’est un magazine qui est distribué en détention, on a 400 abonnés à l’intérieur. Et dans toutes les prisons quand on leur envoie, ça ne rentre pas forcément. A Fleury chez les hommes ça rentre, mais chez les femmes ça bloque. Par contre le directeur s’est fait un plaisir de prendre le magazine, monsieur Viraille(?) il s’appelait à l’époque (il est plus là, je peux le dire) et de convoquer Sylvie. Elle lui dit « Ah ben vous avez de la chance, vous le recevez vous ! C’est peut-être le mien ! ». Il dit : « Vous avez fait une lettre… ». Elle dit : « Mais j’ai pas spécifié le nom du médecin dessus ». Et il dit « Ben c’est pas compliqué y a qu’un homme ». « Oui mais j’ai pas spécifié, vous n’avez qu’à porter plainte pour diffamation. Peut-être que ça me permettrait de faire sortir la parole de l’intérieur, disant qu’on n’a pas de soin ». Et du coup il n’a pas porté plainte…

Quand on a des problèmes d’accès aux soins, ou des problèmes en général, qu’est-ce qu’on peut faire pour résister, demander à être écouté-e ?

Silvia : Je vous raconte mon exemple, c’est compliqué. Je suis connue pour faire des crises de spasmophilie : vous connaissez ça, en fait, une crise de spasmophilie, c’est moi-même qui m’empêche de respirer. Donc, si je fais ces crises, je peux me les provoquer. Or, j’étais en cellule avec une fille avec qui je m’entendais pas, ça peut arriver, incompatibilité d’humeur. Et ça faisait 9 fois que j’écrivais au directeur pour être reçu dans son bureau. Et il s’avère qu’il y a des gens, quand ils écrivent la moitié d’une lettre, ils sont déjà dans les locaux du directeur, et moi j’ai écrit 9 mots, on ne me reçoit pas. Donc je me suis mise en mode chieuse. Un matin, je sors, je travaillais en « formation jardinerie » avec un prof extérieur à la prison, et je me suis dit : « Si je faisais une crise devant ce prof ». Et donc je sors, je dis à la surveillante : « Excusez-moi, surveillante, je suis prévue pour un changement de cellule ou pas ? », elle me dit : « Ah bah non, pas ce matin ». Je lui réponds : « Ah ! je vais faire une crise de spasmophilie alors ! ». Et elle me dit : « Vous allez provoquer une crise ? ». Je ne réponds, je m’en vais au cours de jardinerie, je provoque ma crise.

Le prof extérieur prévient le médical pour que je sois reçue. Et étant donné que j’ai quand même cette peur de me faire attraper, je pars en montée de tension, et je me dis : « Je pense qu’ils vont me faire patienter longtemps avant d’arriver au médical, le temps que ma tension elle descende, et à ce moment-là j’aurais plus rien quand je serais reçue, et je retournerai en cellule, et tout ce que j’aurais fait n’aura servir à rien ». Tous les problèmes en détention, c’est que des rapports de force. Donc j’ai décidé pendant 4 heures de tout casser dans ma cellule, voilà. 4 heures après, je suis reçu au médical, et je suis à 16 de tension. La doctoresse me dit : « Je vais vous donner un Valium », je lui dis « Nan je veux voir le directeur », elle me dit « Je vous donne une verveine ? », pff, je lui ai dit « Non je veux voir le directeur ». Je lui dis « Voilà, aujourd’hui si je suis dans cet état-là, à 16 de tension, c’est à cause du centre pénitencier. Et là je suis à même de porter plainte, et c’est plus la même donne ».

Donc là, la doctoresse appelle le directeur et elle exige qu’il me reçoive. Et il a compris que j’étais en mode chieuse, puisqu’il m’a bien expliqué : il m’a dit que je provoquais des crises, je lui ai dit « Certes, mais est-ce que je provoque ma tension ? Je ne retournerai pas en cellule : soit vous me mettez au mitard, soit vous me mettez avec une tierce personne — dont je ne citerais pas le nom — mais je ne retournerai pas en cellule ». Je savais bien que le mitard n’était pas possible car mon état de santé n’était pas compatible. Donc il m’a demandé de patienter deux jours, et j’ai été mise avec la personne avec qui je voulais être. Donc si je ne fais pas de rapport de force ce jour-là, j’aurais fait toute ma détention avec une personne avec qui j’étais pas bien. Et c’est déjà très difficile la détention en elle-même (on parle de choc carcéral), mais en plus avec quelqu’un avec qui il y a des incompatibilités d’humeur, c’était très très compliqué. Avoir un changement de cellule, c’est toujours un branlebas de combat, et je me suis « Il va falloir que j’agisse, sinon personne ne le fera à ma place ». J’ai gagné ce jour-là !

Eva : Mes propos vont juste conforter ceux de Silvia. Les gens qui sont du côté Administration pénitentiaire, etc., pensent que le milieu carcéral, c’est pour remettre les gens dans le droit chemin, pour qu’ils respectent les règles, que tout va bien se passer, qu’il faut passer par la négociation, qu’il faut des lettres, que tout ça, ça nous permet d’accéder à la justice et au droit. Mais en fait c’est pas du tout vrai, le milieu carcéral ça accentue les rapports de force, et si on ne passe pas par la violence, et par la force, on n’obtient rien.

Je ne pourrai pas donner vraiment d’exemples car je n’y ai pas été confrontée, j’étais du côté psychiatrique, mais en tout cas, ce que je sais, c’est que du coup nous on récupérait beaucoup de personnes en psychiatrie à cause de ça. Silvia a réussi à se débrouiller sans mettre trop sa santé en danger, mais il y a des personnes qui sont obligées de faire des tentatives de suicide pour obtenir ce qu’ils veulent. Et puis il faut pouvoir imaginer comment les matons peuvent rendre les gens complètement fous. En fait, ils en sont réduits à faire des tentatives de suicide pour pouvoir couper la corde du rapport infernal qui les détruit.

Un exemple j’avais un patient qui s’est fait taper dessus par un maton. Bon, on n’en a jamais eu la preuve, mais moi j’ai fait le choix de le croire. Parce qu’il avait quand même la main fracturée. On a dit que oui, c’était parce qu’il frappait trop fort sur la porte. Faut arrêter, on tape tous aux portes, on n’a pas des fractures aux mains…

Silvia : On a des balayettes pour ça !

Eva : Moi j’ai fait le choix de le croire, en tout cas, ce patient. Et comme lui, il n’a pas voulu en démordre, il voulait porter plainte contre le maton. « C’est lui qui m’a fait du mal », « Mais non vous êtes délirant, vous êtes schizophrène, vous racontez n’importe quoi », « Non il m’a vraiment fait du mal, moi je veux porter plainte ! ». En fait, les matons se sont serrés les coudes les uns avec les autres, ils ont décidé pendant deux mois de ne plus lui éteindre la lumière dans sa cellule. Donc c’est un « détail », mais deux mois sans pouvoir dormir dans le noir, moi je ne peux pas imaginer, je pense que je finirai pas devenir folle. Et au final, il a voulu passer par une procédure classique : respecter la règle, demander, écrire un courrier, porter plainte, tout ça… Mais en réalité, ça n’a pas été possible. Et il a dû revendiquer un suicide pour pouvoir être extrait de cette emprise que les matons avaient sur lui, qui l’empêchaient de dormir quand même. Et revenir à l’hôpital psychiatrique. Donc si on y va pas par la force, c’est pas possible, ça ne passe pas.

Stéphane : Juste pour revenir sur ce que disait Eva, 2 mois avec la lumière sur de la peinture blanche, y a pas photo ! Pour reparler de la tension entre espace de droit et rapports de violence, tout à l’heure on a parlé du travail : ce qu’il faut savoir, c’est que le code de procédure pénale, il interdit d’avoir un contrat de travail ! Donc par rapport à la logique « on met quelqu’un en prison parce qu’il n’a pas respecté le droit », on le met en fait dans un espace de non-droit, dans lequel il est totalement soumis à l’arbitraire de l’Administration pénitentiaire et des matons. Donc il y a quand même un truc qui est « schizophrène », pour employer un terme médical.

Et pour revenir sur la question purement médicale, lors d’une extraction médicale, les gens sont quand même menottés, et leur dossier médical, il est éventé devant les matons. Donc y a aucun respect du secret médical. Donc après il est simple d’ébruiter que cette personne a telle ou telle pathologie. Donc le droit au travail, le droit médical, tout ça n’est pas respecté. En fait, on punit des gens parce qu’il y a un rapport à la loi où ils sont tenus coupables, et on les met dans des espaces où y a pas de droit !

Kiki : On peut aussi parler d’un gars qui nous écrit régulièrement, qui s’appelle Fabrice Boromée, il était rentré en prison pour 8 ans, et lui sa revendication, comme il était Guadeloupéen, c’était d’être transféré en Guadeloupe. Il a jamais été entendu, et pour se faire entendre, sa méthode, ça a été une prise d’otage. C’est la fameuse prise d’otage dont vous entendez peut-être parler où tous apparaissent comme des monstres qui sont intenables, qui sont des bêtes féroces qui prennent les pauvres matons en otage. Or, c’est très souvent beaucoup plus simple et je dirais pas « doux », mais presque. Car bien souvent, ceux qui sont pris en otage ne portent pas plainte, mais malgré tout eux, ils prennent des peines peu graves. Ces prises d’otage sont des prises de parole, il faut le savoir. Comme on vous l’a montré par plusieurs exemples, c’est très compliqué de se faire entendre, de parler tranquillement et gentiment, et tout simplement d’avoir une écoute, si bien que c’est des rapports de force. Et les rapports de force entrainent des rapports de force. Et c’est comme ça que dans les faits divers vous entendez régulièrement que dans les différentes prisons il s’est passé ceci ou cela. Des cellules qui brûlent ou des choses comme ça, mais c’est vraiment pour se faire entendre.

Et ce Fabrice Boromée dont on suit régulièrement les requêtes, dernièrement il s’est retrouvé à la douche, et il a voulu encore qu’on l’entende. Car non seulement ses prises d’otage ont rallongé sa peine, mais en plus il est en permanence au QI, le quartier d’isolement, c’est la prison dans la prison, avec des conditions encore plus difficiles. Dernièrement, lors de son passage à la douche, il s’est révolté, et ils ont envoyé une grenade dans la douche, et il en a perdu l’oreille. On lui fait vraiment la misère quoi. Dès que les gens luttent un peu pour se faire entendre, c’est des peines dans la prison. On peut très bien rentrer en prison pour deux-trois ans et rester dix-vingt ans, c’est pas des blagues, c’est vraiment vrai.

Silvia : On peut citer quelques cas : Christophe Khider, il est en prison depuis 1995, il est libérable en 2052. Il devrait être sorti [mais il a fait des évasions]. Karim Tahir, 2034. C’est que des peines dont on ne voit pas le bout. On parle de peine de mort abolie, mais là c’est une peine de mort administrative ou de mort lente : chaque jour on se voit mourir, sans compter les gens qui sont malades, je pense à Philippe Lalouel, qui a le sida en détention, qui vient de reprendre 20 ans, à cause d’une sortie sèche. En fait, il était au bout de sa peine, ils étaient obligés de le faire sortir, il a atterri dans un petit village avec très peu d’habitants. Il faut savoir que lorsqu’on est commerçant et qu’on embauche un prisonnier, on touche une prime de l’Etat. Et il est tombé sur un patron qui lui donnait 200 euros, même salaire qu’en détention, qui le faisait vivre dans une cave. Et il s’est totalement senti livré à lui-même, puisqu’il écrivait à son juge qui était parti en vacances, qui n’avait pas été remplacé. Et il a fini par aller rebraquer, et par reprendre 20 ans, pour ça.