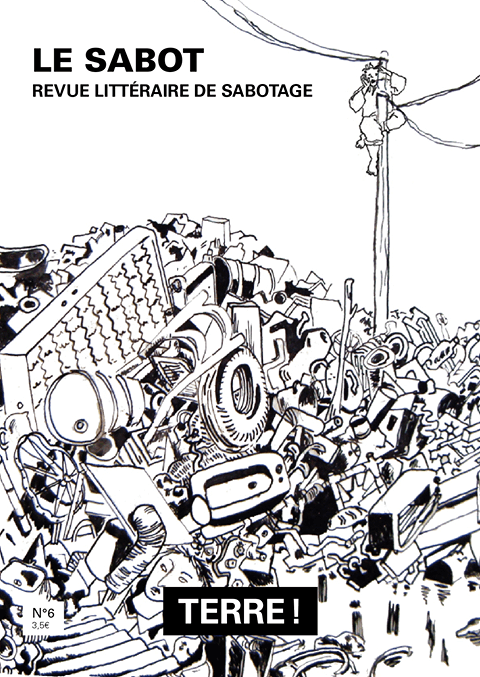

Faire terre

Vendue à prix libre sur des couvertures de survie ou dans les recoins louches de moites soirées parisiennes, Le Sabot est une fabuleuse revue littéraire. Bien sûr ! la littérature est morte, et les revues littéraires ne sont plus lues que par des papys. Mais nos saboteurs sont au courant, et d’ailleurs, ils cultivent joyeusement l’impureté artistique, en associant systématiquement leurs textes à d’éloquentes réalisations graphiques. Ce que nos amis ont certainement de littéraire, c’est leur attention au langage, et tout le monde sait que le langage ne s’arrête pas aux mots mais traverse aussi les images, qui peuvent être tout aussi « parlantes ». Leur démarche est à la fois délicieusement anachronique, et terriblement actuelle : à l’aliénation du langage, ils répondent guérilla littéraire !

Car il se trouve que notre langage est sans cesse saboté par le monde dans lequel nous vivons : les réactionnaires diront que le vocabulaire s’appauvrit, déploreront la misère démocratique des sections commentaire youtube, et pleurnicheront sur les lambeaux de la culture nationale. Nous préférons dire que le langage est le lieu d’une guerre. Quotidiennement, nous croulons sous des bombardements d’informations tronquées ; nous nous noyons dans des bulles numériques ; les médias assènent la vérité à coup de fact-checking ; les sciences mutilent nos vies en les réduisant à la causalité, physique, sociale ou économique ; les experts et les pédagogues de tous bords prononcent leur dernière sommation avant la fin du monde.

Dans cette guerre, Le Sabot agit avec les faibles moyens de la résistance : texte argumentatif, illustration, poème, nouvelles, mèmes, recettes de cuisine, bandes dessinées. Numéro après numéro, les grosses machines lexicales de notre temps (la Certitude, le Confort, le Sexe, la Violence…) sont kidnappées et sabotées par une batterie d’auteurs et de dessinateurs

Nous publions ici l’édito du 6e numéro à sortir, que l’on pourra aller fêter ici et qui porte le doux nom de Terre.

Je manque toujours d’imagination lorsqu’il s’agit d’observer la terre et ses fonctionnements. J’ai tendance à simplifier le temps et l’espace. J’ai des mesures enfoncées dans mes perceptions. Déposé devant la nature, je suis l’idiot moderne et mon corps est handicapé d’arrogance. Seuls mes yeux crevés par l’épileptique spectacle 2.0 peuvent y voir encore une immobilité indifférente. Seuls mes tympans percés par le brouhaha médiatique peuvent assister à un silence méditatif. D’ailleurs, tendre l’oreille ne suffit pas pour concevoir le perpétuel travail d’érosion et de minéralisation de tout ce qui nous environne. Aussi comment me demander de concevoir la temporalité des sols, des plantes et des pierres ? Mais si je m’arrache, m’efforce de rétablir un contact au monde, alors peut-être que le grouillement parviendra à emplir mes sens. Peut-être que je réaliserai combien je suis une infime parcelle de chair dont se nourrira et se nourrit déjà de bien plus infimes parcelles de vies. Je me déplace dans un ensemble de joyeuses bactéries qui me font vivre et provoqueront ma mort. De même que je provoque la mort tout en faisant vivre. Pour l’instant, je macère encore. Car la terre est une bouche multiple qui mastique avec la patience d’un chat qui s’étire au soleil. Je crois franchir des rues, des sentiers, mais en réalité, je me déplace sur une langue débordante, perdu entre des papilles plus grandes et plus actives que mes mots, que chacun de mes muscles. Je trébuche souvent et m’étale dans ses flaques. C’est qu’elle salive à la vue de mes rides, de ma peau qui bientôt sera sienne. Aussi faut-il animer ma relation au monde. À cet appareil digestif merveilleusement étendu à l’échelle d’une planète. Pour paraphraser Simone Weil, un homme seul face à la Nature n’a que des obligations et aucun droit. La terre n’enregistre aucune réclamation. Il lui suffit d’attendre et son attente est une fièvre souveraine. Une bouche multiple dont les sucs n’ont rien à envier à nos estomacs. Une bouche comme une vulve. Une vulve comme un cimetière. La terre nous engloutira – et elle jouira de nos corps décomposés.

De plus en plus sont désespérés devant l’état du monde et tant de bêtise organisée, fabriquée, maintenue sous différentes bannières auxquelles nous sommes tous étroitement enlacés : confort, progrès, croissance… J’en témoigne : je suis une de ces bêtes. Mais je sais que l’espoir est ce qui me rend plus bête encore. Ça n’ira pas mieux. Certaines infections discount ont cru que mettre du vert à l’arrière de leur logo nous ferait béatement oublier la criminalité de leur existence. Mais plus personne ne souhaite confier les tumeurs de notre planète à ceux qui se sont fait un commerce de ses métastases. On s’en plaint, on connaît leurs adresses, alors comment se fait-il qu’ils règnent encore ? Simple. Le message circule sur nos murs : il est plus facile d’assister à la fin du monde qu’à la fin du capitalisme. Nos corps mêmes sont chevillés aux calmants du divertissement, de l’accès aux grandes chaînes commerciales, aux sucres qui gonflent nos globes oculaires et les recouvrent de la mollesse du spectateur ultime. Quand la terre pousse à l’action fertile, âpre et patiente, à la réciprocité, à la mise en commun des efforts, le spectacle s’est toujours goinfré de nos passivités, encourageant les fuites infantiles, car il ne demande rien de nous. Et voilà qu’il atteint l’une de ses phases terminales : on commente nos effondrements et on se regarde commenter nos effondrements. Pendant ce temps, la police des États signant traités écologiques après traités écologiques encerclent les grands pollueurs pour mieux les protéger des quelques attaques populaires. La pensée par slogans ne réduit plus, elle ment – elle ne ment plus, elle “raconte une histoire”. Enfin, elle parie sur notre manque d’imagination : « Soyez réalistes ! ressassent-ils inlassablement, les espèces disparaissent à une vitesse sans précédent… mais il faut bien garantir votre liberté de consommateur ! » Soit. Ainsi pour continuer à vous chauffer : vite, un poison ! Les puissances politiques utilisent, à tour de rôle, le bouclier de notre vénalité pour défendre de nouveaux prêtres à cols blancs, fous de sacrifices. Ils ont l’esprit embrumé des fanatiques transhumanistes trahissant la terre pour mieux rêver d’aristocraties spatiales et remuent des encensoirs chargés de gaz lacrymogènes. L’utilisation délirante de leur arme favorite en dit long : briser les souffles, clore la vue, brûler les visages. Ce gaz ne pouvait mieux traduire sur nos corps l’effet (à un degré dérisoire) d’une pollution environnementale structurée et rationalisée par des calculs économiques. Interdites en temps de guerre, ces armes chimiques vivent une fête sans relâche face aux populations réfractaires. C’est une déforestation des imaginaires qu’ils cherchent à produire. Ils n’arrêteront pas de nous asperger la pensée d’un Roundup idéologique tant que nous n’aurons pas saboté l’origine même de sa production. Plutôt que se contenter d’accumuler les petits gestes pour la planète à travers lesquels on voudrait nous réduire et nous culpabiliser, plutôt que de pétitionner en silence et à l’envi par écrans interposés, sabotons les raz-de-marée policiers sur les zad, la lèpre des lobbyistes, les éruptions de nihilisme industriel, les paravents dressés devant les enfants nés sans bras, les marécages des gourous spécialistes en écoblanchiment de nantis, les produits plastiquement bios qui nous étouffent sous les bourrelets macabres du libéralisme vert, sclérosé en-dedans. C’est à bras-le-corps que l’intervention écologique se fait, de même qu’un paysan s’attaque à un champ – jamais seul, il n’est pas question ici de jardinage. Patates dans les pots d’échappement des voitures officielles et dans les gueules à discours vides ventant une procrastination écologique avec tant de force qu’on aurait pu en faire d’efficaces éoliennes depuis longtemps. On nous veut léthargiquement individuels, corps obéissants, apathiques, limités à des révoltes réactionnaires de comptoir, alors qu’il nous faut inventer de nouvelles communes à chaque instant, de nouveaux terrains vagues où planter nos échafaudages. Même malade, la terre demeure bien plus vivante que l’homme moderne et il serait temps de la prendre en exemple : pas de centre mais un mouvement acéphale où le chaos est accepté comme fondateur.

Parfois j’ai bien le sentiment qu’il ne se passe rien, et puis tendant l’oreille, la musique de notre lente décomposition m’atteint en vibration, et m’agite en danse. Doucement, j’en viens à l’instant, rien que l’instant. Je me mêle aux sols, plonge et y exerce quelques mouvements de brasse. Ma peau se déchire tendrement. Des déchets me fécondent. Des larves me pénètrent. Du terreau m’entre dans la gorge. Je deviens tellurique. Comme la terre, j’accepte et me compose de désordres et d’incertitudes. Et ma nage rapide m’enfonce et m’éparpille. Je suis mêlé aux racines. Je suis compost et m’éclate ici et là. Et puis quelque chose venu de mon ventre se jette à la surface et grimpe le long d’un tronc. S’enroule. Un lierre à la voix frémissante. Bientôt liane ! La liane est celle qui fait lien entre sols et canopée. Faisons-nous liane ! Leurs tiges s’adaptent aux habitats qu’elles enrichissent, et elles s’avancent en usant d’autres plantes comme support, sans les parasiter ou les étouffer, au contraire, elles facilitent les dialogues entre les différentes espèces qui y résident. Écrire chaque phrase comme liane. Qu’elles franchissent et composent l’inconnu des forêts, là où d’anciennes peurs pouvaient nous arrêter. Laissons les lianes nous envahir. Comprenons qu’une ville n’existe que par ses capacités de jungle. Lorsqu’elle noue, grouille, remue et se compose des milliers de figures. C’est la justice sociale qui fait notre écologie, et les Champs sont à nous! Qu’ils accueillent nos batailles, et se peuplent de nos lianes! Faisons-nous lianes et proliférons ! Je suis liane ! Je m’enfonce dans la densité des environnements qui encerclent. Je possède en moi une extension sans limites, me régénère en cas de chute, de brisure, et ne connais plus les frontières des pots en plastique fade, propres aux plantes d’intérieur. On me croit immobile quand je suis la liane qui rampe autour du cou d’un géant âgé et l’abat, fait l’éclaircie nécessaire à l’apparition de nouvelles pousses. On ne le dit jamais assez bien que les forêts nous y encouragent : il faut souvent abattre les colosses, par le feu parfois. Provoquer les friches afin de revivifier les sols. Accumuler des chablis, lorsqu’un arbre est déraciné et permet l’apparition d’un trou. Voir comment ce trou devient le lieu d’une nouvelle abondance organique, libère la lumière relançant le processus du vivant, permettant à la forêt de se revitaliser, de se couvrir du multiple. La terre sait qu’il n’existe pas d’identité fixe, qu’un organisme ne se limite pas à une racine absolue, une souche unique, mais abrite plusieurs racines capables de se déterrer parfois, se créoliser, devenir composites, créer des systèmes complexes d’assimilation, de partage d’informations et de nutriments : il faut voir à quoi ressemblent ces fibres qui chargent nos sols, les rhizomes et les chevelures kilométriques des champignons symbiotiques. Et la liane étend ce qui germe en souterrain à des hauteurs et bas-fonds autres que conceptuels : vivre pleinement multiple et arborescent. Aucun plateau n’est stable. Mes plateaux sont saisis de tremblements. Ils remuent en séismes et rencontrent mes voisins pris de secousses, d’essaims, de typhons ! Toutes et tous, nous faisons terre en nous ébranlant vers ces murs dressés dans l’unique but de limiter nos élans et stériliser nos efforts. Abattons-les !

Par Antoine Jobard